在社交平台生态中,“点赞”作为最基础的互动行为,早已超越简单的“已阅”功能,成为衡量内容传播力、用户粘性乃至账号价值的核心指标之一。而“刷圈圈赞”这一表述,若剥离其潜在的负面含义(如虚假刷量),本质上指向的是如何通过系统性策略提升内容的自然点赞量,进而撬动更广泛的社交互动效果。真正有效的“刷圈圈赞”并非机械的数据堆砌,而是对用户心理、内容逻辑与平台算法的深度洞察,通过精准匹配需求、激发情感共鸣、构建互动闭环,让优质内容自发获得认可,形成“点赞-传播-再互动”的正向循环。

一、点赞的社交价值:从“数字符号”到“互动引擎”

点赞的本质是“低成本社交认同”。在信息过载的时代,用户每天面对海量内容,点赞成为筛选优质信息、表达情感偏好、维系社交关系的快捷方式——对朋友动态的点赞是情感支持,对专业内容的点赞是价值认可,对趣味内容的点赞是情绪共鸣。这种轻量级互动背后,隐藏着社交传播的核心逻辑:点赞量越高,内容越容易触发平台的“优质信号”,进而获得更多曝光;而曝光量的提升,又会吸引更多用户参与点赞、评论、转发,形成“马太效应”。

因此,“如何刷圈圈赞以提升社交互动效果”的核心,并非追求虚假的数字繁荣,而是理解点赞行为背后的用户动机,通过内容与互动策略的优化,让“点赞”成为撬动深度互动的支点。例如,当用户因内容中的情感共鸣而点赞,往往会触发评论区的“同好聚集”,形成“点赞-讨论-再点赞”的链式反应;当专业内容因高赞获得垂直领域推荐,则会吸引精准用户关注,转化为更长期的互动关系。

二、内容创作:从“自嗨式输出”到“点赞触发点设计”

点赞的前提是内容“值得被赞”。脱离用户需求的内容,无论多么用力推广,都难以获得自然点赞。优质内容的“点赞触发点”设计,需围绕“有用、有趣、有共鸣”三大核心,结合不同平台的用户属性进行精准匹配。

1. 有用:解决用户“隐性需求”

实用型内容是点赞的“硬通货”。无论是职场技巧、生活窍门,还是行业干货,用户在获取价值后,往往会通过点赞表达“感谢”。例如,小红书上的“3分钟搞定通勤妆容”、抖音的“懒人收纳神器”,这类内容直接解决用户的痛点,用户在收藏的同时,大概率会点赞以“标记有用”。关键在于挖掘用户的“隐性需求”——不是“我想分享什么”,而是“用户需要什么”,通过数据洞察(如平台热榜、评论区高频问题)反向选题,让内容直击用户痛点。

2. 有趣:制造“情绪记忆点”

趣味性内容是点赞的“催化剂”。在快节奏的社交场景中,用户对“有趣”的敏感度远高于“严肃”。幽默段子、反转剧情、创意混剪等内容,通过调动用户的情绪(惊喜、愉悦、共鸣),让用户在“会心一笑”时完成点赞。例如,B站上“影视角色吐槽”类UP主,通过犀利的吐槽和精准的剪辑,让观众在“被戳中笑点”后主动点赞,甚至主动转发给朋友。有趣的核心在于“反差感”与“共鸣感”——打破用户预期,却又在情理之中,让用户产生“这就是我想说的”的代入感。

3. 有共鸣:连接“情感与身份认同”

共鸣型内容是点赞的“放大器”。当内容触及用户的共同经历、价值观或身份标签时,点赞会成为“情感认同”的表达。例如,微博上“打工人日常”的话题,通过描述加班、通勤、摸鱼等真实场景,让用户产生“这就是我”的代入感,进而点赞以“寻找同类”;朋友圈里“晒娃”“晒宠物”的内容,则是通过“亲情”“宠物爱好者”的身份标签,吸引同好点赞。共鸣的关键在于“真实感”——避免刻意煽情,用细节打动用户,让用户在内容中看到自己的影子。

三、互动策略:从“被动等待”到“主动引导点赞”

优质内容是基础,但主动的互动策略能将“潜在点赞”转化为“实际点赞”。用户并非不愿意点赞,而是需要“明确的引导”与“合适的时机”。

1. 设计“低门槛点赞指令”

直接、自然的引导能有效提升点赞率。例如,在内容结尾提问:“你觉得这个方法有用吗?点赞告诉我!”“有没有同款经历?点赞集合!”;或通过“点赞+收藏”的组合引导,让用户在“收藏备用”的同时完成点赞。需要注意的是,引导需避免生硬推销,而是与内容逻辑结合——例如,在分享“减肥食谱”时,引导“点赞收藏,明天就试试!”,既符合内容场景,又自然激发点赞行为。

2. 利用“社交关系链”撬动点赞

社交平台的核心是“关系传播”。用户的点赞行为往往受“熟人影响”——朋友点赞的内容,更容易获得二次点赞。因此,主动激活社交关系链是提升点赞的关键:一是与粉丝建立“强连接”,例如在评论区回复粉丝留言,让粉丝感受到“被重视”,进而主动点赞;二是鼓励用户“@好友”,例如“@你的饭搭子,这个餐厅绝了!”通过社交关系扩散,让被@用户因“被提及”而点赞,也让好友因“推荐信任”而点赞。

3. 借势“热点与话题”提升曝光

热点话题自带流量,是点赞的“加速器”。将内容与当前热点结合,能快速获得平台推荐,吸引更多用户看到,进而提升点赞概率。例如,春节期间的“家乡年味”话题、世界杯期间的“球评”内容,通过结合热点,既能蹭取流量,又能让用户因“时效性”而点赞。需要注意的是,借势不是“硬蹭”,而是与内容自然融合——例如,美妆博主结合“春晚妆容热点”分享“同款教程”,既符合内容定位,又借势提升了点赞量。

四、平台算法适配:让“优质内容”自然被“看见”

不同平台的算法逻辑差异显著,适配算法能让内容获得更多曝光机会,从而增加点赞量。理解算法的“推荐逻辑”,相当于为内容“插上翅膀”。

例如,抖音的算法注重“完播率”与“互动率”——用户停留时间越长、点赞评论越多,内容越会被推荐给更多人。因此,视频开头3秒需设置“悬念”(如问题、冲突、视觉冲击),引导用户看完;评论区及时回复用户留言,提升评论量,进而触发算法推荐。微信朋友圈的算法则侧重“关系亲密度”——与用户互动频繁的内容,更容易被优先展示。因此,定期给好友点赞、评论,保持社交活跃度,能让自己的内容获得更多好友点赞。

适配算法的核心是“用户行为模拟”——让算法判断“用户喜欢这类内容”,而非“强制推荐”。例如,小红书的算法会根据用户的“点赞-收藏-关注”行为推荐内容,因此垂直领域的内容需保持一致性,让算法识别“该用户对XX领域感兴趣”,从而持续推荐相关内容,提升点赞概率。

五、避免误区:拒绝“虚假刷量”,聚焦“真实互动”

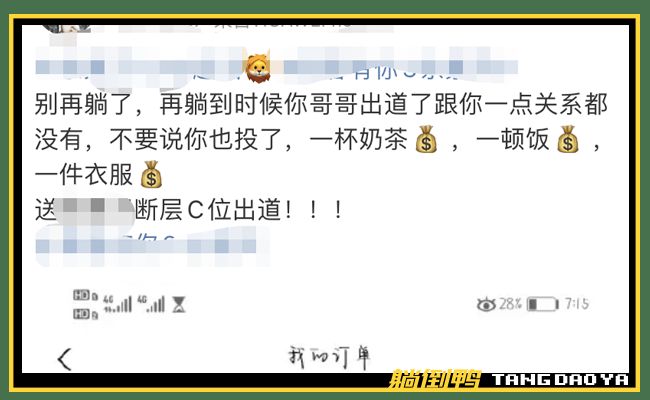

谈及“刷圈圈赞”,难免有人联想到“虚假刷量”——通过机器账号、水军等手段伪造点赞数据。这种做法看似快速提升数据,实则危害巨大:一是平台会严厉打击虚假互动,导致账号限流甚至封禁;二是虚假点赞无法带来真实流量与转化,反而会误导内容方向,让创作者陷入“数据幻觉”。真正的“刷圈圈赞”,是通过策略优化让优质内容获得“真实用户的认可”,而非用虚假数据掩盖内容空洞。

例如,某美妆博主初期通过虚假刷量获得了10万点赞,但评论区寥寥无几,后续因平台算法降权,流量断崖式下跌;而另一位博主坚持分享“真实测评”,虽然初期点赞量较低,但因用户认可度高,评论区互动频繁,最终通过自然传播获得百万点赞,账号粘性与商业价值远超前者。这证明:社交互动效果的核心是“真实连接”,点赞的价值不在于数字,而在于背后的用户认可与传播潜力。

在社交平台竞争日益激烈的当下,“刷圈圈赞”早已不是简单的“数据游戏”,而是对用户需求、内容创作与平台生态的系统化运营。真正的高手,懂得用“有用、有趣、有共鸣”的内容吸引用户,用“自然引导、关系激活、算法适配”的策略提升点赞,最终让点赞成为连接用户与内容的桥梁,撬动更深层次的社交互动。 与其追求虚假的数字繁荣,不如沉下心研究用户心理、打磨内容质量——当内容足够优质,点赞与互动自然会如影随形。