2018年的QQ空间,一条说说下方的点赞数不仅是数字,更是社交资本的无形度量。当“如何刷QQ说说赞”成为许多用户的搜索热词,背后折射的不仅是技术操作的需求,更是年轻群体在社交场域中对“存在感”与“认同感”的集体焦虑。这种焦虑催生了围绕点赞数据的灰色产业链,也促使我们不得不审视:在工具理性主导的社交互动中,点赞的真实价值正在被如何解构与重构?

一、点赞的社交价值:从“互动反馈”到“身份符号”

2018年,QQ说说的核心用户群集中在95后、00后,这一群体将线上互动视为线下社交的延伸。点赞作为一种低门槛的社交反馈,其意义远超“已读”功能——它是朋友间隐性关系的“晴雨表”,是自我形象管理的“数据支撑”。心理学中的“社会证明效应”在此显现:当一条说说的点赞数较高,用户会下意识认为其内容更具价值,从而更倾向于点赞(即“从众心理”);而发布者则通过点赞数获得“被关注”的满足感,形成“发布-点赞-再发布”的正向循环。

这种需求催生了“刷赞”的原始动机:用数据弥补真实互动的不足,或通过高点赞数塑造“受欢迎”的社交人设。例如,学生党希望通过高点赞数证明自己的“社交能力”,微商则依赖点赞数营造“产品热销”的假象以促进转化。在2018年的QQ生态中,点赞数已成为一种可量化的“社交货币”,其价值甚至超越了评论数——毕竟,“点个赞”比“写段评”更轻松,却能在视觉上形成“众人支持”的冲击力。

二、2018年刷赞的主流方法:技术、社交与内容的博弈

面对点赞数据的“刚需”,用户在2018年探索出多种“刷QQ说说赞”的路径,大致可分为技术驱动、社交互助与内容优化三类,三者各有边界与局限。

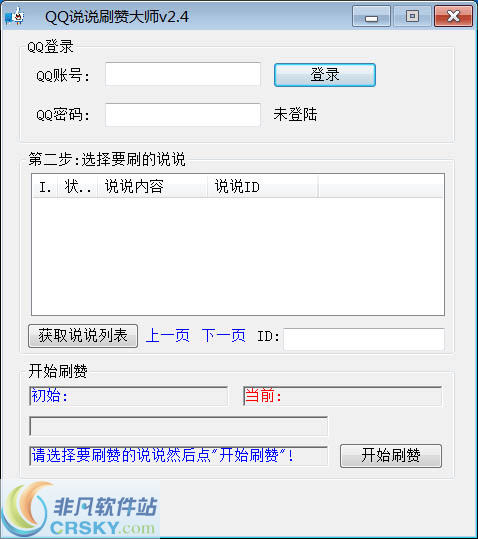

技术驱动型刷赞是效率最高的方式,主要依赖第三方工具。这类工具通过模拟QQ客户端的点赞请求,绕过平台初级验证机制,实现批量操作。用户只需输入说说链接,设置点赞数量(通常单条上限在200-500赞,超过易触发风控),工具即可在几分钟内完成数据填充。部分高级工具甚至支持“定时点赞”“模拟不同IP点赞”,以规避异常检测。然而,此类工具的风险极高:腾讯的QQ安全系统已能识别“非自然点赞行为”(如同一IP短时间内点赞多条说说、非活跃账号突然高频互动),一旦被判定为作弊,轻则删除异常数据,重则限制账号功能。

社交互助型刷赞则更依赖“人情社会”。用户加入“互赞QQ群”,在群内发布说说链接,其他群成员通过手动或辅助工具点赞,形成“你赞我赞大家赞”的互助网络。这类方式的优势在于数据相对“真实”(由真实账号操作),不易被系统立刻识别,但效率低下——若想获得500赞,可能需要为500条别人的说说点赞,且群内成员多为“僵尸粉”或低活跃用户,互动质量堪忧。此外,频繁的互赞行为易让好友感到“被绑架”,反而损害真实社交关系。

内容优化型“软刷赞”是更可持续的策略,虽无法实现“瞬间爆赞”,却能通过提升内容吸引力获得自然点赞。2018年QQ说说的热门内容包括:情感共鸣类文案(如“致那个偷偷喜欢过的人”)、校园日常类视频(如食堂隐藏菜品、宿舍搞笑瞬间)、热点梗图(如“葛优躺”“花式比心”)。发布者可通过@好友、添加话题标签(如#QQ说说点赞大赛#)、设置“仅好友可见”(营造“小圈子亲密感”)等方式提升曝光。例如,一条记录毕业旅行伤感瞬间的说说,配上“青春不散场”的文字,往往能触发好友的怀旧情绪,获得自发点赞。这种方式虽慢,却能沉淀真实社交关系,避免“数据泡沫”带来的心理落差。

三、刷赞的风险与代价:数据狂欢下的真实失落

尽管“刷QQ说说赞”看似能满足短期社交需求,但其背后隐藏的风险与代价,往往被用户忽视。

平台规则的红线不可触碰。腾讯在《QQ用户协议》中明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具等非正常手段提升或影响服务相关数据(如点赞、粉丝数)”,一旦被系统检测到,账号将面临“限赞”(如单日点赞上限降至10次)、“封禁说说功能”甚至“永久封号”的处罚。2018年已有多起案例:用户因使用第三方刷赞工具导致QQ被盗,不仅说说数据清零,甚至波及支付功能——这提醒我们,数据造假可能以“真实账号”为代价。

社交关系的异化与信任危机。当点赞数成为唯一目标,发布者可能陷入“数据依赖症”:一条说说发布后,第一反应不是看朋友的评论,而是刷新点赞数;若数据未达预期,便焦虑地寻找“刷赞渠道”。这种“为赞而赞”的行为,会让社交关系变得功利化——好友的点赞不再是“认同”,而是“人情债”。久而久之,发布者会失去分享真实生活的动力,转而迎合“点赞算法”,发布同质化的“爆款内容”;而好友则会识破“刷赞套路”,对高点赞说说产生“审美疲劳”,甚至主动疏远。

自我认知的扭曲。心理学研究表明,长期依赖外部数据评价自我价值,会降低个体的“内在自尊”。2018年的QQ用户中,不乏“点赞焦虑症患者”:一条说说仅获10个赞,便觉得“自己不受欢迎”;看到好友说说获赞过百,便陷入自我怀疑。这种“数据攀比”让用户将“点赞数”等同于“受欢迎程度”,却忽略了社交的本质——真诚的互动而非冰冷的数字。

四、回归本质:从“刷赞”到“真赞”的社交觉醒

2018年的“刷QQ说说赞”热潮,本质上是社交平台“数据至上”逻辑与用户“情感联结”需求之间的矛盾。技术手段可以快速堆砌点赞数字,却无法复制“朋友因共鸣而点赞”的温度。对于普通用户而言,与其将精力耗费在刷赞的“军备竞赛”中,不如回归社交的本质:通过真实的生活分享、真诚的情感表达吸引同频好友。

例如,与其花20元购买100个“僵尸赞”,不如花10分钟写一段“今天食堂阿姨多给了一块肉”的日常,配上随手拍的模糊照片——这种“不完美”的真实,反而能让好友感受到你的生活气息,获得发自内心的点赞。又如,发起“晒出你的书单”“分享一首单曲循环的歌”等互动话题,通过内容引发深度讨论,让点赞成为“对话的开始”而非“结束的符号”。

对于平台而言,2018年的QQ已开始优化推荐算法,让优质内容(如有深度的评论、真实的互动)获得更多曝光,而非单纯以点赞数排序。这种趋势预示着:未来的社交生态,将更看重“质量”而非“数量”。

2018年的“刷QQ说说赞”热潮,终将随着用户对社交本质的回归而降温。当点赞不再是社交的“硬通货”,而是情感共鸣的“见证者”,我们或许才能在数字社交中,找回那份久违的真诚与温度。技术的进步本应服务于人的需求,而非异化人的社交行为——这,或许才是2018年留给我们关于“点赞”的最深刻启示。