在社交媒体流量竞争白热化的当下,“如何在一日内获取数万点赞”已成为内容创作者、品牌方乃至个人用户争相破解的命题。这并非单纯依靠运气的偶然爆发,而是内容定位、传播机制与资源整合的系统化工程。其核心在于理解“点赞”这一行为背后的用户心理与平台算法逻辑,通过精准策略撬动内容势能,实现从“小众触达”到“病毒式传播”的跨越。以下将从内容定位、传播杠杆、资源协同及风险规避四个维度,拆解这一高效转化路径的实战方法论。

一、内容定位:锚定用户情绪与需求的“精准爆破点”

“一日数万点赞”的内容,绝非泛泛而谈的信息堆砌,而是必须在3秒内完成用户注意力捕获,并在5分钟内激发互动欲的“精准爆破点”。其本质是对用户情绪价值或实用需求的极致满足。

情绪共鸣类内容是快速破圈的利器。人类共通的情绪——如焦虑、喜悦、愤怒、怀旧——具有天然的传播属性。例如,当“内卷”“躺平”成为社会热词时,一条描绘“当代年轻人凌晨三点的职场状态”的短视频,配以“这大概就是成年人的世界吧”的文案,极易引发用户“这就是我”的代入感,促使自发点赞转发。关键在于找到“情绪痛点”与“群体记忆”的交集,如职场新人面对领导PUA的无奈、异地恋情侣见面的瞬间热泪,这些内容无需复杂叙事,单帧画面或一句金句即可点燃用户情绪,驱动他们用点赞表达“我懂”。

实用价值类内容则依赖“短平快”的信息密度。在碎片化阅读时代,用户对“干货”的渴求远超长篇大论。例如“3步教你用手机修出电影感大片”“5分钟搞定一周减脂餐”,这类内容直接解决用户“痛点需求”,且操作步骤可视化、低门槛,用户在“学到了”的即时满足感下,会主动点赞收藏,甚至@好友分享。值得注意的是,实用内容需避免“假大空”,必须提供可落地的细节,如“修图教程”需具体到APP名称、参数调整数值,否则易引发用户反感,反噬互动数据。

视觉冲击类内容则是算法推荐的“通行证”。无论是高清自然风光、创意特效短视频,还是反常识的视觉对比(如“巨无霸汉堡vs普通汉堡”),强烈的视觉刺激能直接激活用户大脑的“奖赏回路”,驱动本能点赞。尤其在抖音、小红书等平台,算法对“完播率”“点赞率”等指标高度敏感,前3秒的视觉爆点(如突然的镜头切换、高饱和色彩碰撞)能显著提升完播率,进而触发算法推荐,形成“点赞-推荐-更多点赞”的正向循环。

二、传播机制:撬动算法推荐与用户裂变的“双轮驱动”

内容优质只是基础,能否在24小时内触达数万用户,取决于对平台传播机制的深度理解。这需要同时激活“算法推荐”与“用户裂变”两大引擎,实现从“公域冷启动”到“私域热扩散”的跨越。

算法推荐的核心逻辑是“用户反馈的放大器”。以抖音为例,其推荐机制基于“流量池”模型:内容发布后,先进入初始流量池(约100-500曝光),通过完播率、点赞率、评论率、转发率等数据表现,决定是否推入下一级流量池。要撬动算法,需在“冷启动阶段”集中优化关键指标:例如,视频前3秒设置“悬念式开头”(如“最后一步千万别学,否则…”),提升完播率;评论区主动引导互动(如“你觉得这种做法对吗?评论区告诉我”),刺激评论量;利用“@好友”功能,让创作者或KOC将内容分享至私域,积累初始点赞量。当数据突破“万曝光池”阈值后,算法会自动匹配更广泛兴趣用户,实现指数级增长。

用户裂变则是“点赞量级”的倍增器。相较于算法推荐的“被动触达”,裂变依赖用户的“主动分享”,而分享动机源于“社交货币”——即用户认为分享该内容能提升自身形象、表达立场或提供价值。例如,“2023年度最具争议的社会现象盘点”类内容,用户可能转发至朋友圈并配文“太真实了,必须让更多人看到”;“冷门但超好用的APP推荐”则因“实用+小众”属性,成为用户向好友“安利”的工具。裂变的关键在于设计“分享钩子”:一是设置争议性话题(如“加班到底该不该要加班费?”),激发用户站队讨论;二是提供“专属福利”(如“转发此条并@3位好友,抽10人送XX会员”),用物质激励驱动分享;三是制造“稀缺感”(如“内部测试版教程,仅限24小时内传播”),促使用户抓住时效性主动扩散。

三、资源整合:借势热点与协同增效的“组合拳”

单打独斗的内容创作难以在24小时内突破流量天花板,必须通过资源整合,为内容“插上翅膀”。这包括热点借势、多平台分发与KOL/KOC协同三大策略。

热点借势是“流量快车道”。社会事件、节日节点、影视IP等热点自带流量池,与其强关联的内容能快速获得算法倾斜。例如,春节档电影热映时,一条“用电影台词总结2023你的年度关键词”的图文,极易引发影迷共鸣;高考季“学霸笔记分享”类内容,则精准触达考生及家长群体。但热点借势需遵循“时效性+相关性”原则:热点爆发后24小时内是黄金发布期,且内容需与自身账号定位强相关(如美妆账号结合“春晚妆容热点”而非“体育赛事热点”),否则易被判定为“蹭热点”而遭用户反感。

多平台分发是“流量覆盖网”。不同平台的用户属性与内容偏好差异显著,同一内容需适配不同平台形式:抖音侧重“短平快”短视频(15-60秒),小红书适合“图文+标签”深度种草(9图+详细文案),微博则依赖“话题+热搜”引发讨论(如#如何在一日内获取数万点赞#话题)。例如,一篇“职场沟通技巧”干货,可拆解为抖音的“60秒情景剧演示”、小红书的“5点图文清单”、微博的“投票互动话题”,通过多平台分发,覆盖不同圈层用户,最大化点赞总量。

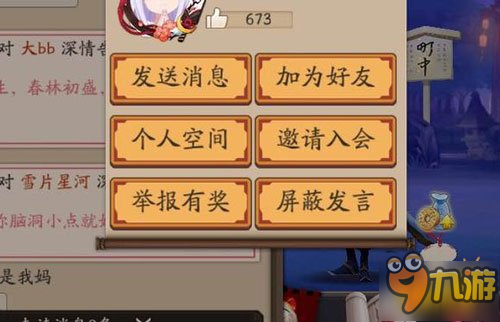

KOL/KOC协同是“信任背书链”。头部KOL(百万粉量级)能快速提升内容曝光量,但腰部KOC(万粉量级)的“粉丝信任度”更高,互动转化率更优。实战中可采用“KOL引爆+KOC扩散”的组合策略:邀请1-2位垂类KOL发布内容,借助其影响力打开初始流量池;同时组织10-20位KOC在同一时间段转发,通过“素人视角”增强内容真实感,吸引普通用户模仿点赞。例如,母婴产品测评中,KOL展示“专业数据”,KOC分享“真实使用感受”,两者结合既能触达广泛用户,又能消除“广告感”,提升点赞转化率。

四、挑战与规避:避免“昙花一现”的底层逻辑

追求“一日数万点赞”的过程中,极易陷入“唯流量论”的误区,导致内容虽短期爆火却无长期价值,甚至引发平台处罚。真正的“高点赞内容”需兼顾“短期爆发力”与“长期生命力”,这要求创作者规避三大风险:

一是流量造假的“饮鸩止渴”。部分用户通过刷赞、刷量等手段伪造数据,虽能短暂提升曝光,但平台算法能识别异常互动(如点赞账号无历史记录、点赞时间过于集中),轻则限流,重则封号。且虚假点赞无法转化为用户粘性,内容过后即被遗忘,反而消耗账号信誉。

二是内容同质化的“审美疲劳”。当某一内容形式(如“反转剧情”“盘点清单”)爆火后,大量创作者跟风模仿,导致用户审美疲劳。例如,“凡尔赛文学”初期因“低调炫耀”的反差感获赞无数,但后续泛滥的“今天又被客户夸了怎么办”等模仿内容,反而引发用户反感。破解之道在于“形式创新+内核升级”,在保留热点元素的同时,融入个人风格或独特视角,如将“职场干货”与“幽默段子”结合,用“情景喜剧”形式呈现,在同质化内容中脱颖而出。

三是忽视用户留存的“流量泡沫”。部分创作者为追求点赞量,刻意迎合低俗、猎奇内容,虽能短期获赞,但吸引的粉丝与账号定位不符,后续难以转化。真正可持续的“高点赞”,应服务于长期运营目标:例如知识类账号通过“实用干货”获赞,吸引精准粉丝,最终转化为课程购买;品牌方通过“情感共鸣”内容获赞,提升用户好感度,促进复购。点赞量只是“结果”,用户信任与价值认同才是“根本”。

“如何在一日内获取数万点赞”的本质,是对内容生态规律的深度洞察与系统性执行。它要求创作者既懂用户情绪的“燃点”,又通算法推荐的“逻辑”,更会整合资源的“杠杆”。但需警惕:点赞从来不是终点,而是内容与用户建立深度连接的起点。唯有在追求短期数据的同时,沉淀真实价值、积累用户信任,才能让每一份点赞都成为长期增长的基石,在瞬息万变的内容浪潮中,从“爆火一日”走向“长红一世”。