全自动挂机赚美元项目,真能躺着赚钱吗?

“全自动挂机赚美元”,这行字本身就散发着一种难以抗拒的魔力,仿佛是数字时代里的永动机,承诺着一个只需点击“开始”,财富便能如溪流般自动汇入账户的未来。这个愿景精准地击中了现代人内心深处对自由、财富与解脱的渴望。然而,当我们拨开这层诱人的营销迷雾,探究其内核时,我们看到的并非遍地黄金的伊甸园,而更像一个充满陷阱与误区的潘多拉魔盒。躺着赚钱的真相,往往与其字面意义背道而驰,它考验的不是运气,而是我们辨别信息真伪、理解商业逻辑的理性与智慧。

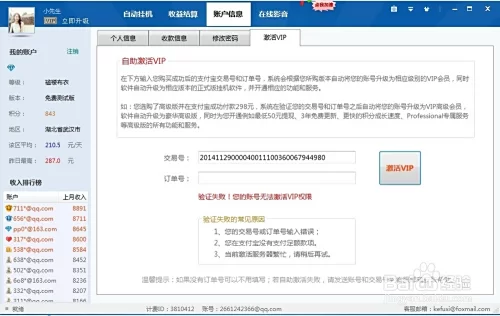

我们必须清醒地认识到,网络上绝大多数宣传得天花乱坠的全自动挂机项目骗局,其本质无非是几种精心设计的圈套。第一种,也是最常见的,便是“软件费”或“VIP激活费”骗局。这类项目通常会展示一个制作精美的客户端界面,上面跳动着看似真实的收益数据,用高额的日回报率诱惑你支付一笔从几十到几百美元不等的“高级会员费”。一旦你付费,你会发现提现门槛高得离谱,或者平台很快便人去楼空,你手中的软件不过是一个精美的数字摆设。第二种则更具隐蔽性,它利用了用户的计算机资源。这类软件可能在后台默默运行,将你的电脑变成一个“肉鸡”,用于进行DDoS攻击、挖矿(消耗你的电费和硬件寿命)或是进行欺诈性点击。你以为在“挂机赚钱”,实际上是在为不法分子“免费打工”,并承担着法律与硬件风险。第三种,则是披着挂机外衣的多层次营销(MLM)或资金盘模式。其核心收益并非来自所谓的“挂机”行为,而是来自发展下线、拉人头获得的提成。这种模式的金字塔结构决定了它必然走向崩盘,后期加入的参与者将成为最终的接盘侠。

当然,将所有挂机类概念一棍子打死也并非完全客观。在互联网的灰色地带,确实存在一些“真实”的挂机应用场景,例如某些科研项目的分布式计算(如BOINC平台),或是为一些新兴网站提供流量测试的服务。然而,这些项目所提供的回报,与“赚美元”的宏大叙事相去甚远。参与分布式计算,你获得的更多是精神上的满足感和对科学事业的微小贡献,其经济回报可能连电费都无法覆盖。而流量测试服务,其单价极低,通常以毫厘计算,需要成千上万台设备同时运行才能产生可观的效益,而这对于个人而言几乎是不可能的。因此,将这些微不足道的回报包装成“财富自由”的捷径,本身就是一种极大的误导。这背后隐藏的,绝非一键启动的轻松,而是对技术、资源和市场认知的严苛考验。

为什么“全自动挂机赚美元”这类概念总能屡试不爽,收割一波又一波的期望?这背后是深刻的人性心理在作祟。在信息爆炸的时代,人们普遍存在知识焦虑,渴望找到一条能够绕过复杂学习过程、直达结果的捷径。而“躺赚”这个词,恰好为这种渴望提供了一个完美的想象载体。它迎合了人们希望不劳而获、以小博大的投机心理。同时,这些项目往往善于利用社群效应,在群聊中晒出伪造的收益截图,营造出一种“人人都在赚钱,只有你还在犹豫”的群体压力,从而击溃个人最后的心理防线。我们必须承认,追求被动收入真实方法本身并没有错,错的是将希望寄托于虚无缥缈的“魔法”之上,而不是脚踏实地的价值创造。

那么,真正的被动收入究竟是什么?它绝非不劳而获的代名词,而是前期巨大投入的后期回报。它更像是在建造一台复杂的印钞机,而不是找到了一张现成的藏宝图。这台机器的每一个零件——无论是知识、技能、品牌还是系统——都需要你亲手打磨、组装。例如,一位作家花费数月甚至数年写出一本高质量的电子书,之后它可以在网络平台上持续销售,带来长久的版税收入;一位博主或视频创作者,通过持续输出有价值的内容,积累起庞大的粉丝群体,从而通过广告、联盟营销或知识付费实现变现,即使在他休息时,过往的作品依然在为他工作;一位开发者,编写了一款解决特定痛点的小众软件或SaaS服务,用户按月或按年付费,这就形成了一个稳定的现金流。这些才是可持续、可复制的被动收入真实方法。它们的核心在于前期“主动”的深度耕耘,创造出具有长期价值的产品或资产,后期才能享受系统“自动”运转带来的收益。

因此,当我们再次面对“全自动挂机赚美元”这类诱人的宣传时,不妨多问自己几个问题:它的盈利模式是什么?钱从哪里来?为什么它需要我而不是其他人?如果它真的如此暴利,为什么创始人需要靠招募会员来扩大规模而不是自己悄悄闷声发大财?理性的思考是最好的防火墙。与其将时间和金钱投入这些虚无缥缈的项目,不如投资自己,学习一项真正有价值的技能,无论是编程、写作、设计还是营销。用这些技能去创造属于自己的“资产”,哪怕起步时收益微薄,但它建立在坚实的基础上,拥有无限的成长潜力。真正的“躺赢”,源于你亲手搭建起的价值体系在你休息时依然为你运转。这,才是数字时代最值得我们追求的“自动化”。