极速打码验证码是什么,如何快速获取?

在数字世界的入口,验证码如同一道沉默的守卫,其存在初衷是甄别机器与人类,维护网络环境的秩序与安全。然而,当自动化需求与日俱增,这道壁垒也催生了一个庞大的灰色地带——极速打码验证码服务。它并非一种新型的验证码,而是针对现有验证码体系的一套高效破解方案,一种将“人机验证”这一难题进行市场化、流程化解决的商业模式。其核心在于通过规模化的人力或人工智能,以极快的速度响应并返回验证码的正确答案,从而让自动化脚本(如爬虫、抢购机器人等)能够顺利“通关”,继续执行预设任务。那么,这场围绕验证码展开的攻防战,其核心机制与生态究竟是如何运作的?

要理解极速打码的本质,必须深入其内部运作的两种主流模式:人工打码与AI智能识别。人工打码,顾名思义,是劳动密集型产业的线上延伸。平台将收到的验证码任务(无论是扭曲的文字、滑动拼图还是点选图中物体)实时分发到全球成千上万的在线“打码员”终端上。这些打码员通过专门的软件快速识别并输入结果,平台再将答案回传给需求方,整个过程通常在数秒内完成。这种模式的优点在于准确率极高,尤其擅长处理逻辑复杂、依赖常识判断的新型验证码。而AI智能识别则代表了技术的方向,它利用深度学习模型,特别是卷积神经网络(CNN),对海量的验证码样本进行训练,让机器自己学会识别。其优势在于速度极快且成本边际递减,对于标准化、规律性强的字符型验证码,AI的识别效率远超人力。当前,主流的极速打码平台往往是两种模式的结合,用AI处理简单任务,将AI识别失败或高难度的验证码智能切换至人工通道,以此实现效率、成本与准确率的平衡。

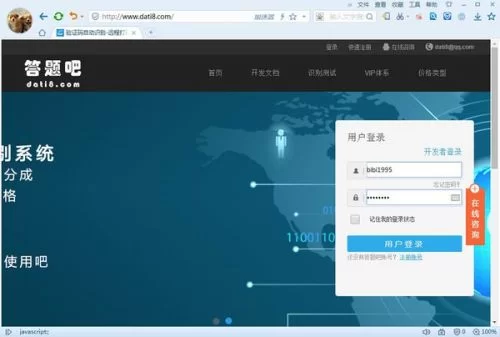

当开发者或企业确认需要借助外力来突破验证码限制时,“如何快速获取”便成为了一个具体的操作问题。这并非简单的“购买”,而是一个涉及评估、集成与优化的技术流程。首先,选型是关键的第一步。评估一个高并发打码平台需要综合考量多个维度:稳定性与成功率是生命线,直接决定了自动化任务的容错能力;响应速度影响着任务的整体效率,尤其在高频场景下;价格体系则关乎项目成本,需按量计费还是包时套餐,需结合自身业务量判断;最后,技术支持与API文档的完备性,对于后续的集成对接至关重要。选定平台后,便进入了核心的验证码识别API接口对接环节。通常,平台会提供详尽的开发文档(SDK),开发者只需在代码中引入相应库,配置好从平台获取的API Key与Secret,然后按照规范构造请求,将验证码图片(或网站URL、页面源代码等)以Base64等形式上传至平台接口。接口的响应通常是一个JSON格式的数据包,其中包含识别结果、请求ID等信息。开发者只需解析这个数据包,将结果填入网页表单并提交,即可完成一次完整的打码流程。在正式上线前,充分的沙盒测试不可或缺,通过模拟真实环境的请求,验证接口调用的稳定性与结果的准确性,才能避免在实际业务中“掉链子”。

极速打码验证码服务的应用场景,深刻地反映了当代互联网商业活动的某些底层逻辑。最广为人知的领域莫过于电商抢购与营销活动。限量版球鞋、秒杀商品、优惠券领取等场景,往往伴随着瞬时涌入的巨大流量和复杂的验证码机制。普通用户手动操作的速度和耐力远不及机器人,而集成了极速打码服务的抢购脚本则能以毫秒级的响应速度不断刷新、识别、下单,从而抢占有利位置。其次,在大数据采集与网络爬虫领域,许多有价值的数据被验证码保护着,例如房价信息、舆情数据、公开的商业名录等。对于数据分析公司而言,打码服务是打通数据源通道的“水电煤”,是其业务模型得以运转的基础设施。此外,在社交媒体运营、网络营销、账号注册等需要大规模、批量化操作的领域,打码服务同样扮演着“去障碍化”的角色,它将运营人员从日复一日、枯燥重复的验证码点击中解放出来,极大地提升了工作效率。可以说,极速打码服务的价值,本质上在于将一种非标准化的、需要人类即时介入的验证环节,转化为了可量化、可调用、可规模化的标准API服务,为自动化流程补上了最关键的一环。

然而,任何技术的应用都伴随着风险与争议,极速打码服务更是在法律与道德的边缘游走。首要的挑战在于安全性与隐私风险。当你的业务逻辑需要将目标网站的页面信息,甚至包含用户数据的Cookie,通过API传递给第三方打码平台时,无异于将一部分系统控制权拱手让人。一旦平台出现安全漏洞或存在恶意行为,敏感数据泄露的风险将急剧增加。其次,是服务的可靠性与法律合规性问题。打码平台本身处于灰色地带,随时可能因被打击而关停,这会给高度依赖其服务的业务带来毁灭性打击。同时,使用此类服务绕过网站方的反爬虫机制,可能违反网站的《用户服务协议》,甚至触犯相关法律法规,如《反不正当竞争法》中关于“技术手段干扰其他经营者正常经营”的规定。更深层次的挑战,源于验证码技术自身的演进。以Google的reCAPTCHA v3为代表的“无感验证”正在兴起,它不再要求用户进行任何主动操作,而是通过分析用户在页面上的鼠标轨迹、点击行为、浏览器环境等多维度数据,在后台给出一个风险评分。这种模式从根本上颠覆了“识别-回答”的传统打码逻辑,让极速打码服务面临“有劲使不出”的窘境。未来的攻防战场,将从单一的图像识别,转向对整个用户行为链的深度模拟,这对打码平台的技术实力提出了前所未有的挑战。

这场由验证码引发的、横跨安全、效率与商业利益的持续博弈,远未到终局。它像一面棱镜,折射出技术发展过程中不同主体间的需求冲突与动态平衡。极速打码验证码服务,作为这一特定阶段的技术产物,其存在本身即是对现有安全机制的一种“压力测试”。它在满足部分自动化需求的同时,也反向驱动着验证码技术向着更智能、更无感、更难模拟的方向进化。或许,终极的解决方案并非无休止的攻防升级,而是在保障安全的前提下,探索更开放、更标准化的数据访问接口,让合理的自动化需求能够阳光、合规地得到满足。在那一天到来之前,极速打码与它的对立面仍将继续共存,共同谱写互联网世界秩序与混乱交织的复杂乐章。