博睿挂机收益高吗,靠谱还是智商税呢?

在数字浪潮席卷之下,“躺赚”成为许多人心目中的理想状态,而以“博睿挂机”为代表的手机挂机软件,正是精准捕捉了这一集体情绪。它们描绘了一幅诱人图景:只需一部闲置手机,安装一个软件,就能日夜不停地产生收益。然而,当我们拨开营销话术的迷雾,直击核心问题时——博睿挂机收益高吗,它究竟是靠谱的机遇,还是精心包装的智商税?这需要我们以一种近乎严苛的审慎态度,去剖析其内在的逻辑与价值链条。

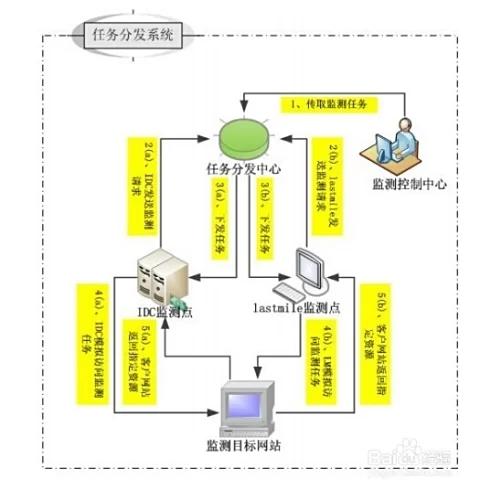

首先,我们必须解构“博睿挂机”这类应用所宣称的收益模式。其盈利来源通常被模糊地解释为“利用闲置资源进行任务处理”、“广告流量分成”或“大数据贡献”。这些概念听起来颇具科技感,但落地到个体用户层面,其价值贡献微乎其微。以广告流量为例,单个用户设备所产生的广告曝光价值极其有限,平台方在抽成后,分配到用户手中的收益往往是几分甚至几厘钱。即便其宣称通过整合海量设备形成了规模效应,这种模式下用户的议价能力几乎为零,收益天花板极低。我们可以进行一个简单的测算:若一部手机24小时不间断运行,每日收益为5元,这在同类产品中已属“优渥”。一个月下来是150元,一年是1800元。这笔钱,真的算“高收益”吗?为了这1800元,你的手机需要承受365天的高负荷运转,电池寿命加速衰减,硬件损耗加剧,潜在的电费和数据流量成本并未被计入。这背后隐藏的,是巨大的机会成本——你本可以用同样的时间,去学习一项技能,或从事一份更有价值的兼职,其长期回报远非此数。

其次,关于“靠谱与否”的拷问,我们需要审视其商业模式的可持续性与安全性。一个靠谱的商业项目,必然拥有一个清晰、健康且可持续的盈利闭环。然而,大量手机挂机项目并未能展示出这一点。它们的运作逻辑往往高度依赖“拉人头”式的推广奖励,即邀请新用户注册获得佣金。这已经具备了典型的“庞氏结构”特征:用后来者的投入支付早期者的收益。一旦用户增长放缓,资金链断裂,平台便会瞬间崩塌,用户投入的时间与精力付诸东流。更严峻的风险在于数据安全。为了实现所谓的“后台任务”,这类App通常会申请过多的系统权限,包括读取联系人、短信、位置信息等。你的个人隐私数据,很可能在不知情的情况下被收集、打包并出售给第三方,成为黑色产业链的一环。这种无形的价值流失,远比那点微薄的挂机收益更为可怕。因此,将个人隐私与设备安全作为赌注,去博取一个极不确定的微小收益,这笔交易本身就极不靠谱。

那么,这是否意味着所有“被动收入”都是智商税?答案是否定的。关键在于区分“伪被动收入”与“真被动收入”。“博睿挂机”所代表的,是典型的伪被动收入,它试图用最简单的“安装-挂起”动作,绕过价值创造的核心过程,本质上是一种财富再分配的零和博弈,甚至是负和博弈(考虑到设备损耗)。而真正的被动收入,无一例外地建立在前期大量的主动投入之上。例如,一位内容创作者前期耗费无数心血撰写了一篇爆款文章或制作了一个优质视频,此后它可以通过平台广告、付费订阅等方式持续带来收入;一位投资者经过深入研究,购入了一家优质公司的股票,此后可以长期享受股息分红;一位程序员开发了一款实用软件,用户付费下载后,他也能获得持续的版税收入。这些模式的共性是:前期的智力、资本或时间投入,构筑了一个坚固的“价值锚点”,这个锚点才是后续被动收益的源泉。它们的核心是“价值创造”,而非“资源消耗”。

因此,面对“博睿挂机”及其同类产品,我们应建立一种理性的批判性思维框架。当看到“轻松躺赚”、“日入过百”等宣传语时,第一反应不应是心动,而是警惕。我们可以从以下几个角度进行自我提问:它创造的真实价值是什么?它的盈利模式是否透明且可持续?它是否要求我让渡不必要的个人权限?我的投入产出比是否合理,是否忽略了隐性成本?通过这一系列的灵魂拷问,大多数不靠谱的项目都会被筛选出局。投资理财的本质,是对未来价值的预判与布局。将希望寄托于一个看不见摸不着的软件,无异于缘木求鱼。最稳妥的投资,永远是投资于自身的认知提升与技能增长。你解锁的新技能,建立的知识体系,拓展的人脉网络,这些才是谁也拿不走的、能够持续产生复利的“核心资产”。

回到最初的问题,博睿挂机收益高吗?从任何理性的财务角度看,其收益都谈不上“高”,甚至无法覆盖其综合成本。它靠谱还是智商税?鉴于其模糊的商业模式、潜在的安全风险和不可持续性,它更偏向于后者,是一场利用人性弱点精心设计的心理游戏。真正的财富自由,从不是靠一台日夜运转的手机实现的,而是源于我们清醒的头脑、勤劳的双手和对价值规律的深刻洞察。与其将宝贵的注意力消耗在虚幻的“挂机”上,不如将其聚焦于现实世界,去创造那些真正能够经得起时间考验的价值。