博睿挂机赚钱真的靠谱吗?一天能赚多少钱?

“博睿挂机赚钱”,这个词汇在各大社交平台和副业论坛中悄然升温,它所描绘的“设备闲置时自动创造收益”的蓝图,无疑精准地击中了当代人对于“被动收入”的渴望。然而,当我们拨开这层诱人的营销外衣,直面“博睿挂机赚钱真的靠谱吗?一天能赚多少钱?”这一核心问题时,我们需要的是一场基于逻辑、数据与商业常识的深度审视,而非简单的肯定或否定。这背后究竟隐藏着怎样的运作机制?其宣称的收益是否与付出的隐性成本相匹配?这些问题,值得每一个潜在的参与者静下心来,进行一次彻底的剖析。

首先,我们必须理解“博睿挂机”这一模式的底层逻辑。从技术角度看,任何所谓的“挂机赚钱”软件,其本质都不可能凭空产生价值。它必然是将你的闲置设备资源,无论是电脑的CPU、GPU,还是手机的运算能力,汇集起来,用于执行某种特定的数字化任务。博睿项目宣称与AI技术相关,这通常指向两种可能:一是利用众包的算力进行大规模数据标注,这是人工智能模型训练不可或缺的“养料”;二是参与分布式计算,协助完成一些复杂的科学计算或图形渲染任务。你的设备,在博睿的平台中,实际上扮演了一个个微型“计算节点”的角色。平台作为任务分发与成果回收的中介,从上游的AI公司或科研机构承接项目,再将任务碎片化地派发给你,最后根据贡献的算力或完成的工作量支付报酬。这个模型本身在技术上是成立的,它体现了共享经济在算力领域的延伸。但这并不意味着作为终端用户的你,就能轻松地“躺着赚钱”。价值链条的每一环都有其成本与利润分配,我们需要看清自己在这条链条中的真实位置。

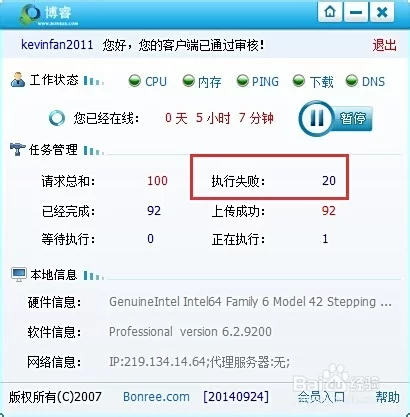

接下来,直击最核心的问题:一天究竟能赚多少钱?这个问题的答案并非一个固定数值,而是一个由多重变量决定的函数。我将其归纳为三大核心影响因素:硬件配置、网络环境与任务价值。一台配备高端显卡的台式机,其单位时间内的算力贡献,远非一台老旧的笔记本电脑或入门级安卓手机所能比拟。因此,前者可能一天能产生数十元甚至更高的理论收益,而后者可能只有区区几元。网络稳定性同样至关重要,任务中断或数据上传失败,都可能导致有效工作量的清零。最关键的变量在于“任务价值”。平台分发给你的任务,其单价并非恒定不变。它受市场需求、项目紧急程度、平台利润率等多种因素影响。可能某段时间平台接了一个高价值的AI渲染项目,你的收益会显著提升;也可能在项目空窗期,你的设备长时间处于“等待任务”的状态,颗粒无收。网络上流传的“日入过百”的截图,往往只展示了最理想化的硬件配置和任务饱满情况下的峰值,这并不具备普遍的参考价值。对于一个拥有主流配置电脑、网络状况良好且能保持24小时在线的用户而言,一个相对理性的日均收益预期,或许在5到20元之间。但这仅仅是“毛收入”,一个被许多人忽略的致命细节是,我们必须计算其中的隐性成本。

谈到成本,很多人第一反应是“零成本”,因为软件本身免费下载。这恰恰是最大的认知误区。真正的成本隐藏在看不见的地方。首先是电费成本。一台高性能电脑24小时不间断运行,其功耗不容小觑。以一台整机功耗300W的电脑计算,一天就是7.2度电,按照居民用电均价估算,每天仅电费支出就可能达到3至5元。这直接就抵消了你大部分的“收益”。其次是硬件损耗成本。电子元件有其设计的生命周期,长时间高强度满负荷运转,会加速CPU、显卡、主板和硬盘的老化与损坏风险。你今天赚到的几十元,可能在未来需要花费数百甚至数千元来维修或更换硬件,这笔账是否划算,需要长远考虑。最后,还存在风险成本。将一个软件赋予最高权限,在你的设备上后台运行,必然伴随着数据安全与隐私泄露的风险。尽管平台方会承诺安全,但谁也无法保证100%的绝对安全。你的设备信息、操作习惯,甚至更敏感的数据,都可能成为被采集的对象。这三项成本——电费、硬件损耗与安全风险,才是衡量“博睿挂机”是否“靠谱”的关键砝码。

综合来看,博睿挂机赚钱模式,并非骗局,但也绝非宣传中那般美好的“数字黄金矿”。它更接近于一种“以物易物”的交换:你用你的电力、硬件寿命和一定的安全风险,去交换微薄的、不稳定的现金回报。这个模式的真正“靠谱”之处,在于它对于特定人群的适用性。如果你是一位拥有顶级配置电脑、电费可以忽略不计(例如公司或宿舍)、且对硬件损耗不敏感的科技爱好者,把它当作一个有趣的实验,赚点零花钱补充电费,这或许是可行的。但如果你是一位普通家庭用户,指望它能成为一项稳定的副业收入来源,甚至想借此“发家致富”,那么你很可能会失望,甚至得不偿失。它所耗费的电力与折损的硬件价值,很可能远超你获得的回报。

因此,面对“博睿挂机赚钱”,我们最需要的是一种清醒的、理性的“成本-收益”思维。不要被“躺赚”的叙事冲昏头脑,而是要亲手算一算自己设备的具体功耗,预估一下可能的硬件折旧,再评估一下自己能接受的安全风险等级。当这一切都清晰量化后,你得到的那个净收益数字,才是这个项目对你个人的真实价值。在数字经济的浪潮中,机会与陷阱总是并存。真正的智慧,不在于抓住每一个看似闪光的机遇,而在于懂得分辨哪些是真正的价值创造,哪些仅仅是价值在不同环节的重新分配,而自己,恰好处于那个付出最多、回报最少的环节。