兼职合同算劳动合同还是劳务合同,不交社保违法吗?

许多人在寻找兼职机会时,都会遇到一个看似简单却至关重要的问题:手里这份“兼职合同”,究竟算劳动合同还是劳务合同?这个问题的答案直接关系到社保缴纳、工伤认定、离职补偿等一系列核心权益。现实中,不少用人单位利用普通劳动者对二者区别的模糊认知,以“劳务合作”之名行“劳动用工”之实,规避本应承担的法律责任。因此,厘清这份合同的真实面目,是每一位兼职工作者保障自身权益的第一步。

要准确判断一份兼职合同的性质,就必须深刻理解劳动合同与劳务合同的核心区别。这两者在法律上是截然不同的两个概念。劳动合同,是劳动者与用人单位之间确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议。其最显著的特征是“从属性”,即劳动者在人身、经济和组织上均从属于用人单位。具体来说,劳动者需遵守用人单位的规章制度,接受其管理和指挥,从事的是用人单位业务组成部分的劳动,并以此获取作为主要生活来源的劳动报酬。这是一种管理与被管理、支配与被支配的关系。而劳务合同,则是平等主体之间就某一项或几项劳务事宜达成的协议,比如聘请一位专家进行一次讲座,或者委托一个团队开发一个小程序。双方地位平等,不存在管理与被管理的从属关系,提供劳务一方只对自己完成的“工作成果”负责,而非对“工作过程”负责。简单比喻,劳动合同像是把你“招进”了公司,成为组织的一部分;而劳务合同则像是公司“请”了一个外部的帮手,事情做完即结清费用。

那么,回到最初的问题,我们日常所说的“兼职”在法律上如何界定?实际上,“兼职”是一个通俗说法,并非严谨的法律术语。在我国的《劳动合同法》中,与“兼职”概念最接近的是“非全日制用工”。法律对非全日制用工有明确的界定:以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时。如果你的工作模式完全符合这个标准,那么你与单位之间建立的就是一种特殊的劳动合同关系,即非全日制劳动关系。这种情况下,即使合同名称写的是“劳务协议”或“合作协议”,只要具备上述“从属性”特征,比如你需要按时打卡、遵守公司排班、接受店长管理等,在发生争议时,劳动仲裁机构或法院通常会穿透合同名称的表象,依据实质的用工状态来认定为劳动关系。反之,如果你的工作时间非常零散、自由,比如一周只去一次,每次几小时,且不需要遵守严格的考勤和管理,那么双方更可能被认定为劳务关系。

合同性质的认定直接引出了最核心的疑问:兼职不交社保违法吗? 答案并非简单的“是”或“否”,而是取决于合同的性质。根据我国《劳动合同法》及相关非全日制用工社保规定,对于建立了非全日制劳动关系的兼职员工,用人单位有法定的义务为其缴纳“工伤保险”。这是强制性规定,目的是保障劳动者在工作期间发生意外时能得到及时救治和赔偿。至于养老、医疗、失业等其他社保,法律规定从事非全日制用工的劳动者可以以个人身份参加基本养老保险和基本医疗保险,用人单位并不强制承担缴纳义务。实践中,很多单位会选择不交,或者以“社保补贴”的形式随工资发放,但这部分补贴不能替代社保的真正功能,尤其是不缴纳工伤保险是明确的违法行为。如果双方被认定为劳务关系,那么根据法律规定,提供劳务者应当自行承担各项社会保险费用,接受劳务的一方(即用人单位)没有为其缴纳任何社保的义务,因为这不属于劳动关系范畴。因此,问题的关键又回到了对用工性质的准确判断上。

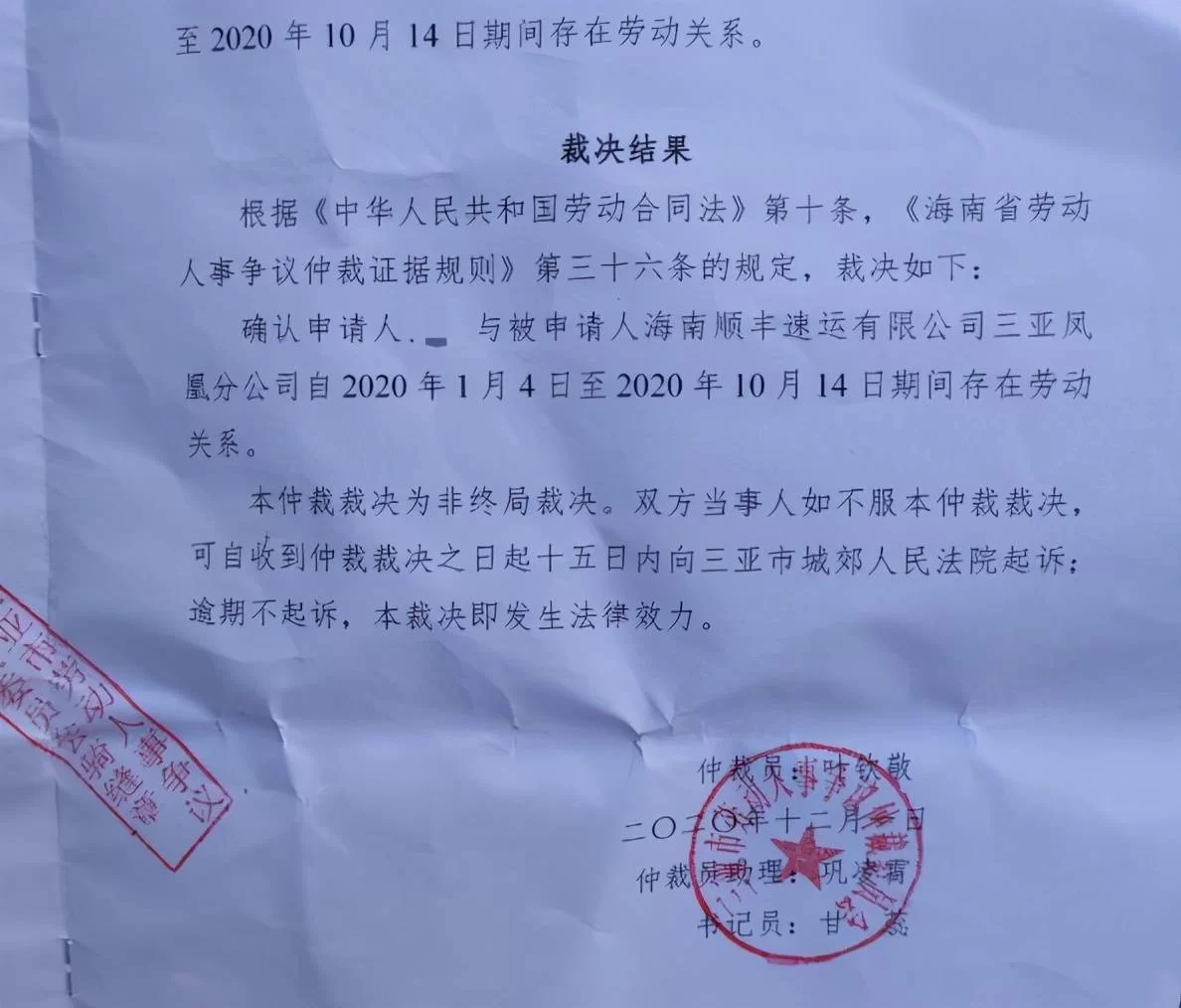

现实中,最大的挑战在于用人单位的“浑水摸鱼”。许多明明是按非全日制标准用工的岗位,如餐饮店服务员、超市收银员、派发传单员等,单位为了省钱,会统一要求签署“劳务合同”,并口头告知“兼职不交社保”。这种“名为劳务,实为劳动”的做法,是对法律的规避,更是对劳动者权益的侵害。劳动者若不深究,往往就会吃下这个“哑巴亏”。一旦在工作期间发生工伤,或者因单位随意解约发生纠纷,手持一份“劳务合同”的劳动者会发现自己维权之路异常艰难。因此,兼职员工如何维护自身权益,就显得尤为重要。首先,在签约前要仔细阅读合同条款,不要只看标题。如果合同中出现了“遵守甲方规章制度”、“接受甲方考勤管理”、“服从甲方工作安排”等明显体现从属性的语句,那么无论合同叫什么,它都具备了劳动合同的内核。其次,在工作过程中,要有意识地保留证据,如工资条、银行转账记录、排班表、工作沟通的微信聊天记录、打卡记录、工牌等,这些都是证明实际用工状态的有力武器。当权益受损时,可以先与用人单位协商,若协商不成,应果断向当地劳动监察大队投诉,或直接申请劳动仲裁,要求确认劳动关系并补缴工伤保险。

归根结底,一份兼职合同的法律属性,并非由其标题决定,而是由用工的实质内容所定义。对于劳动者而言,清晰地认识到自己与单位之间究竟是管理与被管理的劳动关系,还是平等合作的劳务关系,是捍卫自身合法权益的基石。在看似灵活的兼职市场中,保持一份清醒的法律认知,比任何口头承诺都更加可靠。这不仅是对个人权益的负责,也是促进整个用工市场走向规范与健康的必要之举。