兼职合同辞职能随时辞职吗,中途辞职能要赔偿吗?

许多兼职者在面对工作变动时,心中都萦绕着一个核心疑问:我签的这份兼职合同,能随时说不干了吗?如果中途决定离开,会不会面临赔偿的风险?这些问题看似简单,实则触及了我国劳动法律体系中关于非全日制用工的核心原则。要厘清这些问题,我们不能简单地用“能”或“不能”来回答,而必须深入其背后的法律逻辑与现实考量。首先,需要明确一个关键概念:法律意义上的“兼职”通常指的是“非全日制用工”。根据《劳动合同法》第六十八条的定义,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这一定义是理解后续一切权利与义务的基石,它将我们日常所说的“兼职”与法律框架下的“非全日制用工”紧密联系起来。

《劳动合同法》对非全日制用工的辞职规定,体现了极大的灵活性,这也是其与全日制用工最显著的区别之一。该法第七十一条明确规定:“非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工,用人单位不向劳动者支付经济补偿。” 这句话包含了三层关键信息。第一,“随时通知”,这意味着法律并未为非全日制劳动者设定像全日制员工那样“提前三十日书面通知”的强制性义务。从法理上讲,你完全可以在决定辞职的当天,通过电话、微信、短信或当面口头告知用人单位,劳动关系即告终止。这种设计的初衷,在于非全日制用工本身的临时性、辅助性和灵活性,它旨在匹配用人单位弹性的用人需求和劳动者多元化的时间安排,法律的天平因此倾向于保护劳动者的自由择业权。第二,“任何一方”,这不仅赋予劳动者随时辞职的权利,同样也赋予了用人单位随时“辞退”劳动者的权利,且无需说明理由。第三,“不支付经济补偿”,这与全日制员工因符合法定情形被辞退时获得经济补偿金的规定截然不同,进一步凸显了此类用工关系的“轻资产”特性。

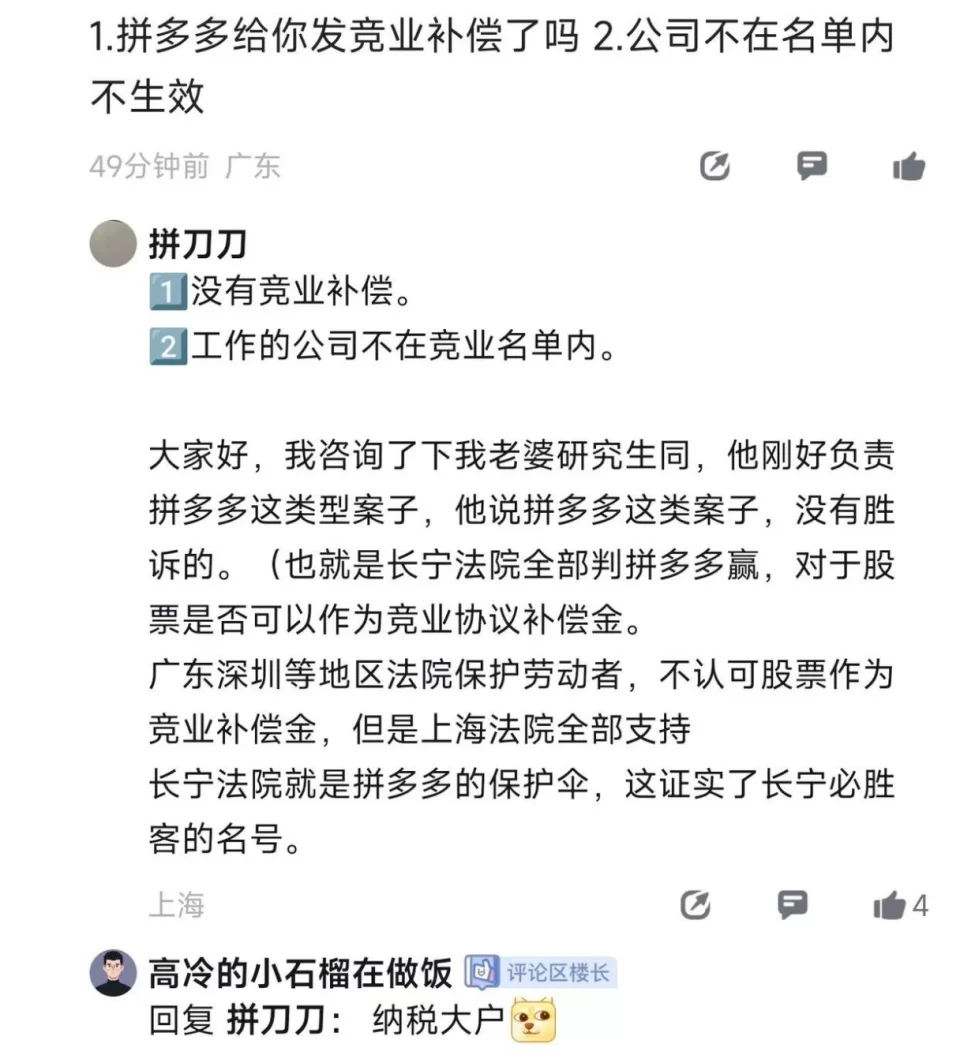

那么,回到大家最关心的问题:中途辞职需要赔偿吗?答案同样清晰明确:在绝大多数情况下,不需要。 《劳动合同法》仅在两种非常特殊的情形下,允许用人单位与劳动者约定由劳动者承担的违约金。第一种是用人单位为劳动者提供了专项培训费用,对其进行专业技术培训,并签订了服务期协议。若劳动者违反服务期约定,应当按照约定向用人单位支付违约金。但考虑到非全日制用工的临时性与短期性,用人单位投入巨资进行专项培训的可能性微乎其微。第二种是劳动者违反了竞业限制约定。然而,竞业限制条款通常适用于掌握用人单位商业秘密的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员,其适用场景几乎与普通的兼职岗位(如餐饮服务员、促销员、家教等)无缘。因此,对于绝大多数兼职者而言,当你依据法律行使随时辞职的权利时,用人单位以“中途离职”为由要求你支付违约金或赔偿,是缺乏法律依据的。即使合同中白纸黑字写有类似条款,该条款也因违反法律的强制性规定而很可能被认定为无效。

尽管法律赋予了随时辞职的权利,但这并非鼓励大家采取“说走就走”的任性方式。从职业素养和个人信誉的角度出发,一个成熟、负责任的离职过程依然至关重要。这不仅是为下一份工作积累良好的口碑,也是对曾经给予你机会的用人单位的一种尊重。因此,我们建议在实践操作中遵循一套规范的兼职离职流程和注意事项。首先,提前沟通是必不可少的。即便法律不要求,提前一两天告知你的直接主管,表达你的离职意愿和预计的最后工作日期,能让对方有时间寻找替代人员或调整工作安排,避免因你的突然离开造成业务混乱。其次,做好工作交接。将手头的工作内容、客户信息、物料清单等整理清楚,并耐心地告知接手人。这种善始善终的态度,会让你在职场中赢得更多尊重。再者,确保薪酬结清。在离职当天,主动与用人单位核对并结算所有应得的工资,避免后续产生不必要的纠纷。如果遇到拖延支付的情况,要懂得保留好工作记录、沟通凭证,依法维权。

然而,现实世界中总存在一些复杂情况,需要我们具备更强的辨别能力。有些用人单位可能会利用求职者的信息不对称,签订一些“名为兼职,实为全日制”或权利义务严重不对等的“阴阳合同”。例如,合同名称是“兼职协议”,但约定的工作时间每周远超24小时,这就可能被认定为事实上的全日制劳动关系,届时辞职就必须遵守提前三十日通知的规定。还有一些合同会设置不合理的“保证金”、“服装押金”等条款,甚至在离职时以各种理由克扣。面对这些情况,劳动者首先要保持清醒,仔细审阅合同条款,特别是关于工作时间、薪酬支付、辞职条件和违约责任的部分。一旦发现合同内容与《劳动合同法》对非全日制用工的规定相悖,或者自身权益受到侵害,要敢于并善于与用人单位交涉,必要时可以向当地的劳动监察大队投诉或申请劳动仲裁。记住,法律是你最坚实的后盾。

理解并运用好这些关于兼职辞职的法律知识,其价值远不止于一次顺利的离职。它更关乎我们如何在现代职场中,以一种更主动、更自信的姿态去规划自己的职业生涯。兼职,作为许多人探索职业兴趣、补充收入、积累经验的“试验田”,其灵活的特性本该是为我们赋能的。当我们清晰地知道法律的边界在哪里,我们就能更好地利用这份灵活性,既能抓住机遇,也能在需要时从容转身,而不必被不合理的合同条款或无理的要求所束缚。这种基于法律认知的从容,是每一位职场人都应具备的核心竞争力,它让我们在追求个人发展的道路上,走得更加稳健和坦荡。