专职和兼职党支部书记,该不该发每月岗位津贴?

在基层党建的实践棋局中,关于党支部书记——无论是专职还是兼职——是否应领取每月岗位津贴的讨论,远非一个简单的薪酬核算问题。这背后牵动着对党建工作价值、基层干部激励体系以及党组织活力的深层思考。直接切入主题,这笔津贴,发与不发,并非一道二元对立的选择题,而是一道考验管理智慧与政策温度的必答题。它关乎责任的“重量”是否被看见,关乎付出的“价值”是否被承认,更关乎党的组织体系在“神经末梢”能否持续保持敏锐与强健。

首先,我们必须明确区分专职与兼职党支部书记的本质差异,这是讨论一切问题的逻辑起点。对于专职党支部书记而言,岗位津贴是其薪酬体系构成中不可或缺的一部分。将党建工作作为其主要职业,意味着他们投入了全部的工作时间与精力,承担着与企业管理者、行政官员同等的压力与责任。他们的工作是专业化、职业化的,涉及理论学习、组织建设、党员管理、群众工作等系统性工程。在这种情况下,讨论“该不该发”津贴,本身就矮化了这份工作的专业性。问题的关键在于“发多少”以及“如何科学地发”。一个合理的津贴标准,应当能够反映其岗位职责的复杂性、工作强度的大小以及贡献价值的高低。它不仅是生活成本的补偿,更是对其专业身份的认可,是吸引和留住优秀党务工作者的基本保障。没有与之匹配的物质保障,要求其“只讲奉献,不求回报”,既不现实,也不符合社会主义按劳分配的基本原则,最终可能导致人才流失,削弱专职队伍的稳定性和战斗力。

相比之下,兼职党支部书记待遇问题探讨则要复杂得多,也更触及当前党建工作的痛点和难点。兼职书记,通常是业务骨干、技术能手或中层管理者,他们身兼数职,党建工作往往是在完成本职工作之外的“额外负担”。他们的驱动力更多来源于党性觉悟、组织信任和个人荣誉感。然而,“觉悟”和“荣誉”不能完全替代现实的支撑。他们为组织活动熬夜写方案,为发展新党员反复谈心谈话,为解决群众矛盾跑前跑后,这些“看不见”的时间与精力成本,若长期得不到任何形式的补偿,极易产生“负向激励”。一方面,可能导致部分同志热情消退,党建工作流于形式,满足于“规定动作”,缺乏创新活力;另一方面,也可能让那些有能力、有潜力的优秀党员望而却步,不愿接这个“烫手山芋”。因此,为兼职书记发放岗位津贴,其本质并非“购买”其服务,而是对其“额外付出”的一种“工作性补贴”,是一种组织关怀的具象化表达。

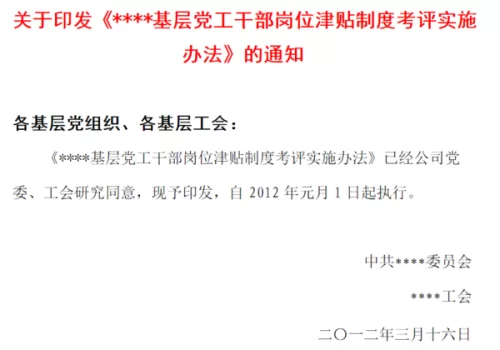

那么,如何设计一套既能体现激励作用,又不至偏离党建工作初心的津贴制度?这就需要构建一个科学、精准、差异化的基层党建工作激励机制。这套机制的核心在于“分类施策,精准滴灌”。对于专职书记,津贴应纳入其整体薪酬包,与绩效考核紧密挂钩,形成稳定的职业发展预期和收入增长路径。而对于兼职书记,则应建立独立的补贴核算体系。这笔津贴不应等同于工资,而应是与其工作量、工作成效以及所在支部的规模、党员构成等因素相关联的“岗位津贴”。例如,可以设定一个基础补贴标准,再根据年度党建考核结果、党员满意度测评、特色活动开展情况等进行浮动调节。这种设计,既承认了他们的劳动价值,又保留了其“兼职”的身份属性,避免了党建工作的过度行政化和功利化。更重要的是,它传递了一个清晰的信号:组织在时刻关注着基层的付出,并愿意为这份付出提供“有温度的支撑”。

当然,任何一项制度的落地都伴随着现实的挑战。首先是资金的来源与保障问题。在机关事业单位,津贴或许可以纳入财政预算;但在广大非公企业、社会组织,这笔钱从何而来?是需要上级党组织专项划拨,还是鼓励企业从管理费用中列支?这需要更高层面的政策设计与协调。其次是党支部书记岗位津贴发放标准的量化难题。党建工作不同于业务生产,其成果往往是隐性的、长期的,难以用简单的KPI来衡量。如何科学设定考核指标,避免“材料政绩”和“数字党建”,确保津贴发放的公平公正,考验着各级组织部门的治理能力。标准过严,可能束缚手脚;标准过宽,又可能沦为“大锅饭”,失去激励意义。最后,必须警惕物质激励可能带来的“副作用”。要始终强调,津贴是“锦上添花”,而非“雪中送炭”的唯一方式。精神激励、政治关怀、能力培训等“软性”激励手段同样不可或缺,必须与物质激励相结合,形成“组合拳”,引导支部书记们正确看待名与利,始终保持共产党人的初心本色。

归根结底,为党支部书记发放岗位津贴,其深远意义在于推动党建工作走向“专业化”与“人本化”的平衡。它不再是空泛地要求奉献,而是承认并尊重每一位党务工作者的劳动价值。这笔津贴的真正价值,或许不在于其购买力,而在于其象征意义——它代表着组织对基层的重视,对实干者的认可。当一位兼职书记在深夜完成一份活动策划后,知道自己的辛劳将被组织以某种形式铭记;当一位专职书记在面对复杂局面时,感受到自己身后有坚实的制度保障,他们的内心将多一份笃定与从容。这种由内而生的职业认同感和组织归属感,是任何单纯的思想教育都难以替代的,也是激发基层党组织创造力、凝聚力和战斗力的源头活水。因此,与其纠结于“该不该”,不如将精力投入到“如何发好”的制度探索与实践中去,让每一分津贴都成为点燃基层党建“星星之火”的助燃剂。