专职转兼职律师要啥条件,和专职律师有啥区别?

从喧嚣的诉讼战场回归宁静的学术殿堂,或是将理论的深度与实践的广度相结合,专职律师转向兼职律师,这一职业路径的选择,背后蕴含着对个人价值、工作与生活平衡的深刻思考。这并非简单的身份标签切换,而是一场涉及执业资格、权利义务、职业规划乃至人生哲学的系统性重构。要顺利完成这一转变,并清晰地认知其带来的根本性变化,我们必须深入剖析其准入门槛与核心差异。

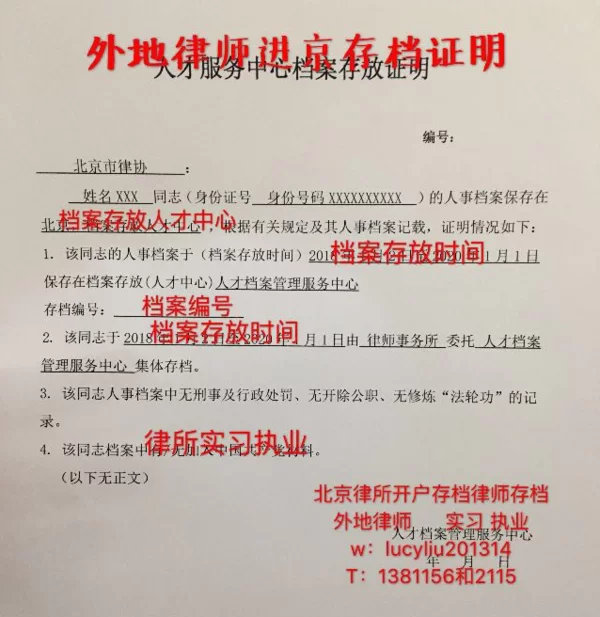

首先,我们必须明确,专职转兼职律师的条件是极为明确且严格的,其核心并非主观意愿,而是客观身份的契合。根据《中华人民共和国律师法》及相关司法行政部门的规范性文件,申请成为兼职律师的硬性前提,是申请人必须已经“在高等院校、科研机构从事法学教学、研究工作”。这意味着,转型的大门并非向所有专职律师敞开。如果你计划从专职律师转为兼职,第一步并非向司法局提交申请,而是要先获得一份高等院校或科研机构的正式录用证明,且你的工作岗位必须是法学教学或研究。这一规定从根本上划定了兼职律师的群体画像:他们是学者,是研究者,律师身份是其学术身份的延伸和实践场。具体到律师执业类别变更流程,通常包括以下几个环节:第一,与原执业的律师事务所解除劳动合同或聘用关系,办理转所手续,将律师执业档案转出;第二,凭新入职高校或科研机构的证明,以及本人的教师资格证或工作证等材料,向拟执业地的设区的市级或者直辖市的区(县)司法行政机关提出变更执业类别的申请;第三,司法行政机关对提交的材料进行审核,确认申请人符合兼职律师的法定条件后,会准予变更,并为其换发新的律师执业证书,证书上将明确标注“兼职”字样。整个流程看似清晰,但关键在于第一步——获得符合要求的学术机构职位,这本身就是一道高高的门槛。

在厘清了准入条件后,我们再来探讨专职律师和兼职律师区别,这远不止于工作时间的长短,而是贯穿于执业生态的方方面面。最根本的区别在于身份属性。专职律师是法律服务的全职提供者,其与律师事务所之间建立的是劳动关系或紧密的合伙关系,律师职业是其唯一的、核心的社会身份和收入来源。而兼职律师,其首要身份是高校教师或科研人员,律师执业是其“副业”或“第二职业”。这种身份上的主次之分,衍生出了一系列权利、义务和职业发展路径上的显著差异。

其一,执业权利与限制的差异。专职律师享有完整的执业权利,可以成为律师事务所的合伙人,可以担任律所的负责人或管理职位,其执业活动几乎不受行业身份的限制。然而,兼职律师在执业权利上则存在明确的核心限制。根据规定,兼职律师不得在律师事务所担任合伙人、设立人,也不得担任律师事务所的负责人。这一限制的背后逻辑是,兼职律师的主要精力与忠诚度应归属于其本职的学术机构,防止其因商业利益而影响教学科研的独立性。此外,在一些特定的法律服务领域,如需要投入大量时间和精力的复杂商事诉讼或非诉项目中,兼职律师的参与度也可能受到其本职工作时间的客观制约。

其二,社会保障与税务缴纳方式的差异。专职律师通常由其所在的律师事务所为其缴纳社会保险(五险一金),其收入主要通过律所发放,税务处理相对集中。而兼职律师的社会保险则由其本职工作的高校或科研机构统一缴纳,其律师执业收入则被视为“劳务报酬”,需要按照相应的税率自行申报纳税。这种差异不仅是财务操作上的不同,更反映了两种身份在社会保障体系中的不同定位。

其三,职业发展路径与社会评价的差异。专职律师的职业发展路径相对清晰:从律师助理到独立执业,再到资深律师、合伙人,最终可能成为律所的管理者或行业内的领军人物。其成功与否,往往以业务创收、案件胜诉率、行业声望等市场化指标来衡量。而兼职律师的职业发展则是双轨并行的。在学术轨道上,他们追求的是职称的晋升(讲师、副教授、教授)、学术成果的发表(论文、专著)以及在学界的影响力。在律师轨道上,他们更倾向于成为某一细分领域的专家型律师,利用其深厚的理论功底处理疑难复杂案件,或为立法、司法实践提供智力支持。社会对他们的评价也更为多元,既看重其学术造诣,也认可其专业实践能力。他们常常扮演着连接理论与实践的桥梁角色,其价值更多体现在知识的创造与转化上,而非纯粹的商业成功。

最后,我们必须认识到,选择从专职转为兼职,是一种战略性的职业取舍,它带来的不仅是自由度的提升,更是责任与挑战的重塑。对于渴望在法学理论领域深耕,希望通过实践反哺教学的学者型法律人而言,这条路无疑是理想的选择。它允许他们保持对学术前沿的敏感,同时又不脱离鲜活的法治实践。然而,挑战也同样现实。如何平衡繁重的教学科研任务与随时可能出现的客户需求?如何在两个看似独立的领域建立并维护自己的专业声誉?这些都是转型者必须直面的问题。这要求从业者具备极高的时间管理能力、强大的自律精神以及清晰的职业边界感。

因此,专职转兼职律师,绝非一个轻松的决定。它要求申请者首先跨越身份的门槛,获得进入学术殿堂的“入场券”;继而,它意味着要接受一套全新的执业规则与权利限制,重新定义自己在法律生态中的角色与价值。这趟旅程的终点,不是简单的“工作更轻松了”,而是一种更为复合、更具深度的职业存在方式——既是传道授业的师者,也是匡扶正义的律师,在理论与实践的交汇点上,探寻法律人更为广阔的生命可能。