副业收入怎么算,需要交税吗?怎么增加额外收入?

随着“零工经济”的兴起和个人价值实现需求的日益增长,副业已从少数人的选择演变为许多职场人士的标配。然而,当第一笔副业收入到账时,一系列现实问题便接踵而至:这笔钱究竟该如何精确计算?它是否触及了税务的红线,又该如何履行纳税义务?更重要的是,如何系统性地、可持续地增加这部分额外收入,使其真正成为个人财富增长的助推器而非零散的“外快”?这三个问题,构成了每一位副业从业者必须面对的核心课题,其答案不仅关乎短期收益,更决定了个人长期财务健康与职业发展的广度。

要厘清副业收入的税务问题,首先必须理解一个核心概念:在中国的个人所得税法体系中,并没有一个独立的“副业收入”税目。它根据其性质,被分别归入“劳务报酬所得”或“经营所得”这两个大类。准确区分劳务报酬与经营所得,是正确纳税的第一步,也是整个副业收入个人所得税计算方法的基石。所谓劳务报酬,通常指个人独立从事各种非雇佣的劳务活动所取得的收入,例如为其他公司提供设计、撰稿、咨询、翻译等服务。其特点是临时性、单一项目导向,支付方通常会履行代扣代缴义务。而经营所得,则更接近于一种持续性的商业行为,比如个人运营的网店、自媒体账号、知识付费社群等,它涉及投入成本、承担风险、追求利润,更像是在经营一个“微型企业”,其税款需要个人在年度汇算清缴时自行申报。理解了这一根本区别,后续的计算与申报流程便豁然开朗。

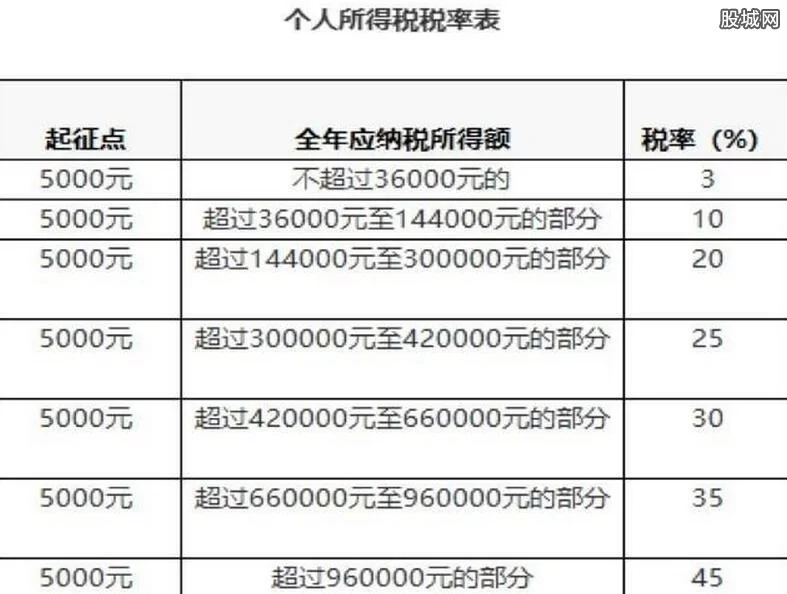

具体到副业收入个人所得税计算方法,两者差异显著。对于劳务报酬,支付方在付款时会预先扣缴税款。其计算逻辑是:单次收入不超过4000元的,减除费用800元;超过4000元的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。然后,该所得额适用20%至40%的超额累进预扣率。例如,一笔5000元的设计费,应纳税所得额为5000*(1-20%)=4000元,适用预扣率为20%,需预缴个税800元。需要注意的是,这笔预缴税款并非最终结果。在次年的3月1日至6月30日期间,个人需要进行年度综合所得汇算清缴,将劳务报酬所得与工资薪金、稿酬、特许权使用费合并,按年计算总税款,再减去已预缴税款,多退少补。相比之下,经营所得的计算更为复杂,它以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额,适用5%至35%的五级超额累进税率。这意味着,如果你运营一个淘宝店,你需要详细记录进货成本、平台佣金、物流费用等,才能准确计算出应税利润。整个副业收入申报流程,对于劳务报酬而言,重点是关注年度汇算;而对于经营所得,则更侧重于日常的财务记录与年度的准确申报。

解决了合规性问题,下一个核心议题便是个人如何增加合法副业收入。这绝非简单地“多做几份工”,而是一个需要战略规划的系统性工程。最稳健的起点是“一专多能”策略,即深度挖掘并变现主业技能。如果你是程序员,可以利用业余时间承接企业级的小型开发项目或进行技术付费咨询;如果你是市场营销专家,可以为初创公司提供品牌策划或社交媒体代运营服务。这种模式的优势在于,你的专业能力已经过市场验证,学习曲线平缓,客户信任度高,能够快速实现价值变现。关键在于,你需要将主业中的“任务执行者”思维,转变为副业中的“价值提供者”思维,主动包装自己的技能,建立个人专业形象,从被动等待任务转向主动寻找机会。

当主业技能的变现达到一定瓶颈后,探索兴趣与趋势驱动的副业形态,是打开收入增长新空间的关键。这一阶段的核心是构建个人品牌。例如,如果你热爱摄影,可以从在图库售卖作品开始,逐步发展为开设摄影教学课程或组织线下采风活动;如果你对某个垂直领域(如复古穿搭、硬核健身、亲子教育)有独到见解,可以通过撰写公众号、制作短视频或播客,积累粉丝,进而通过广告、电商带货或知识付费实现商业闭环。这种模式的魅力在于,它将你的热情与事业相结合,具有极强的内生动力。然而,它也要求你具备内容创作、用户运营和商业洞察等复合能力。成功的兴趣型副业,本质上是在经营一个以你为核心的社群,你的专业、真诚和持续输出,是吸引并留住用户的根本。

从增加收入到构建资产,是副业发展的最高阶形态。此时,副业不再仅仅是出售时间或技能,而是创造一个能够持续产生现金流的系统。这意味着你需要从“手工作坊”模式向“企业化”思维转变。例如,一个成功的自媒体博主,可以组建一个小团队,将内容策划、拍摄剪辑、商务对接等环节分工,提升产出效率;一个销量稳定的电商卖家,可以考虑建立供应链,甚至开发自有品牌产品,提升利润空间。在这个阶段,你开始思考如何利用杠杆——团队杠杆、技术杠杆、资本杠杆——来放大你的产出。你的角色从一个“执行者”彻底转变为一个“管理者”和“企业家”。这时的收入,已经超越了简单的“劳务报酬”或“经营所得”范畴,更接近于一种资产性收入,它为你提供了真正的财务安全感和选择的自由。

驾驭副业的世界,本质上是一场关于自我认知、价值创造与风险管理的深度实践。它要求我们既要像会计师一样严谨,精确计算每一分收入与成本,确保税务合规;又要像战略家一样敏锐,洞察市场趋势,规划个人成长的路径;更要像创业者一样坚韧,在不确定性中寻找机会,构建属于自己的商业壁垒。这趟旅程的终点,或许不只是一个数字增长的银行账户,更是一个更加立体、更加自主、能够从容应对未来挑战的自己。