企业职员兼职要签协议吗,兼职报备有啥规定?

在当今多元化职业发展的浪潮中,企业职员利用业余时间从事兼职活动已非新鲜事。然而,这份“副业”背后隐藏的合规问题,却常常被忽视。职员兼职究竟是否需要签订协议?向公司报备又有哪些不成文或成文的规定?这些问题的答案并非简单的“是”或“否”,而是交织着法律规定、公司治理与个人职业发展的复杂考量,需要我们进行一次系统性的梳理与审视。

首先,让我们聚焦于兼职协议的必要性。许多人认为兼职关系松散,口头约定即可,这是一种普遍且危险的误解。一份权责清晰的兼职协议,是保障双方权益的第一道,也是最重要的一道防线。 从法律角度看,兼职关系同样可能构成劳务关系或非全日制劳动关系。无论是哪一种,协议的存在都至关重要。它不仅明确了工作内容、报酬标准、支付方式和时间,更重要的是,它能界定知识产权归属、保密义务乃至竞业限制的范围。例如,一位软件工程师在业余时间为另一家公司开发小程序,若没有协议约定,该小程序的代码著作权归属就可能引发巨大争议。同样,若兼职工作中接触到原公司的商业秘密,没有保密条款的约束,一旦泄露,原公司将难以追责。因此,关于企业职员兼职协议怎么签,核心在于“明确”二字。协议内容应至少包含:双方主体信息、兼职岗位与职责、工作期限、劳动报酬及结算方式、工作成果的知识产权归属、保密条款、违约责任等。这份协议不必像劳动合同那样冗长复杂,但必须精准地覆盖上述核心要素,它如同一份“微型宪法”,为兼职活动划定清晰的边界,避免日后产生“剪不断,理还乱”的纠纷。

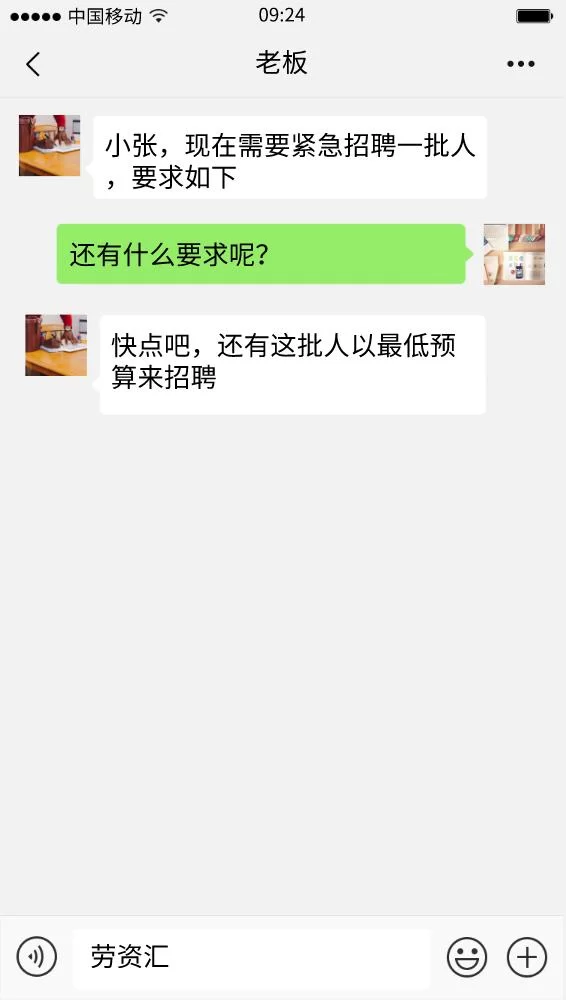

其次,是向主业公司报备的问题。这不仅仅是一个程序性问题,更体现了职业诚信的基本要求。员工在外兼职报备制度,是现代企业管理中维护自身利益和防范风险的重要一环。 企业为何如此重视兼职报备?根本原因在于避免利益冲突和资源滥用。试想,如果一名销售经理在职期间,兼职为同行业的竞争对手工作,其忠诚度和对原公司的商业秘密保护能力无疑会受到严重质疑。再比如,员工利用公司的办公设备、工作时间乃至信息资源从事兼职活动,这本身就是对公司的侵害。因此,建立并执行严格的员工在外兼职报备制度,对企业而言是理所当然的。对于职员来说,主动、坦诚地向公司报备兼职情况,不仅是对规章制度的尊重,更是对自己职业生涯的保护。报备流程通常包括填写兼职申请表,详细说明兼职单位、兼职内容、工作时间、与本职工作是否存在关联等信息,并等待人力资源部门及直接上级的审批。需要厘清的是,报备不等于必然获批。如果兼职活动与公司业务存在直接竞争关系,或可能严重影响本职工作的绩效,公司完全有权利予以拒绝。隐瞒不报,一旦被发现,其后果往往比申请被拒要严重得多。

谈及报备与协议,就无法回避其背后的法律核心——双重劳动关系法律风险。我国《劳动合同法》并未完全禁止双重劳动关系,但设定了严格的限制条件。第39条明确规定,劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的,用人单位可以解除劳动合同。这便是双重劳动关系最直接的法律风险。这里的“严重影响”如何界定?在实践中,可能表现为:兼职占用大量精力导致本职工作频繁出错、迟到早退、业绩下滑;或者因兼职工作导致身体疲劳,无法胜任本职岗位的体力或脑力要求。此外,风险还延伸至社会保险领域。通常情况下,一个劳动者只有一个社会保险账户,若兼职单位无法为其缴纳工伤保险,一旦在兼职期间发生工伤,权益保障将变得异常复杂。原单位没有义务为兼职期间的工伤买单,而兼职单位若未依法缴纳社保,则需承担全部赔偿责任,这对于职员和兼职单位都是巨大的潜在风险。因此,理解并评估双重劳动关系法律风险,是每一位打算兼职的职员在行动前必须完成的“功课”。

最后,我们必须正视兼职违反公司规定后果的严重性。当职员未签协议、未报备,或其兼职行为被公司认定为违规时,将会面临一系列连锁反应。最直接的后果来自主业公司。轻则,可能会受到书面警告、绩效扣分、取消年度评优资格等内部处分;重则,公司可以依据《劳动合同法》及企业内部规章制度,单方面解除劳动合同,且无需支付经济补偿。这不仅意味着失去主要收入来源,更会在个人履历上留下不光彩的一笔,对未来的职业发展造成负面影响。对于兼职单位而言,如果因其隐瞒行为导致公司业务受到原公司的法律追诉(如侵犯商业秘密),兼职单位同样可以向该职员追偿损失。更深远的影响在于个人信誉的破产。在职场中,诚信是立身之本。一个对雇主隐瞒不报的职员,其职业操守会受到合作伙伴和未来雇主的广泛质疑。这种无形的损失,远比一时的经济利益损失更为沉重。因此,切勿抱有“神不知鬼不觉”的侥幸心理,规范的协议、透明的报备,是规避这些灾难性后果的唯一途径。

归根结底,企业职员从事兼职,本质上是一场在职业自由与契约精神之间的平衡术。它既不是洪水猛兽,也绝非可以随心所欲。签订兼职协议,是为双方行为装上“刹车”;履行报备义务,是为职业诚信加上“砝码”。唯有在法律的框架内,在规则的约束下,通过坦诚的沟通与规范的操作,才能让兼职真正成为拓宽人生赛道、实现个人价值的增量,而不是引爆职业危机的导火索。对个人而言,这是成熟与负责的体现;对企业而言,这是构建和谐、稳定劳动关系的基础。