企业领导兼职规定咋定?薪酬处理该咋办?

企业领导兼职现象日益普遍,它既是人才价值最大化的体现,也是企业资源整合的有效途径,但若缺乏规范,极易演变为利益输送、权力寻租的温床,埋下巨大的管理风险与合规隐患。因此,构建一套周密严谨的企业领导兼职规定,并设计与之配套的薪酬处理办法,是现代企业治理中一道绕不开的必答题。这不仅是人力资源管理的范畴,更是关乎企业战略执行、内部控制与长期发展的顶层设计问题。

一套行之有效的企业领导兼职规定,其核心在于把握四大基本原则:必要性、合规性、关联性与程序公正性。所谓必要性,是指领导的兼职行为必须与企业的主营业务或发展战略具有明确的正向关联,能够为企业带来技术、市场、资本或品牌等方面的实际增益,而非单纯的个人“副业”追求。合规性是制度的底线,要求所有兼职行为必须在国家法律法规、党纪政纪以及公司章程的框架内进行,尤其要关注《公司法》、《证券法》中关于董监高忠实与勤勉义务的规定。关联性原则强调,兼职单位不得与本企业存在直接或潜在的利益冲突,例如是主要供应商、客户或竞争对手。程序公正性则要求兼职的申请、审批、备案、监督等全流程必须透明、规范,杜绝“一言堂”,确保每一项决策都有据可查、有理可依。制度框架应至少涵盖适用范围、审批权限与流程、兼职期间的权责边界、禁止性行为清单、报告与监督机制以及违规追责条款,形成一个闭环管理体系。

在薪酬处理上,这是整个兼职管理中最敏感、最复杂的环节,处理不当极易引发内部不公和外部质疑。领导兼职薪酬处理办法的设计,不能简单粗暴地“一刀切”,而应依据兼职的性质、目的以及企业自身的治理文化,采取差异化的策略。一种模式是“全额上缴”,即领导因兼职获得的所有报酬,必须全额交回本企业。这种模式在国有企业、事业单位中尤为常见,其逻辑在于领导的兼职行为被视为职务行为的延伸,其个人知识、经验和影响力源于所在平台的赋能,因此产生的经济利益理应归属平台。第二种模式是“限额领取”,企业设定一个相对固定的薪酬上限或比例,领导在该限额内可自行支配兼职收入,超出部分上缴。这种方式在市场化程度较高的民营企业中较为可行,它在一定程度上承认了领导的个人贡献,具有一定的激励作用,但上限的设定需要极为审慎,以确保内部公平。第三种是更为创新的“价值置换”,即不发放现金薪酬,而是将兼职价值置换为培训机会、学术交流、带薪休假等非物质性回报。这既避免了直接的利益冲突,又能满足领导个人发展的需求。最后,对于某些战略性投资或生态链构建型的兼职,如兼任被投企业董事,可能需要采取“市场对价”的原则,即完全参照市场标准支付报酬,但前提是必须经过董事会、股东会的严格审批,并进行详尽的信息披露,将所有操作置于阳光之下。

那么,企业究竟如何制定领导兼职制度才能确保其科学性与可操作性?这绝非简单地照搬照抄模板,而是一个系统性的工程。第一步,全面调研与风险评估。必须深入了解本企业所处行业的特点、发展阶段以及领导团队的整体状况,识别出兼职行为可能带来的主要风险点,是技术泄露风险,还是商业机会冲突风险?第二步,草案起草与多方征询。制度初稿应由人力资源部牵头,联合法务、财务、内控甚至业务部门共同参与。尤其重要的是,要充分征求董事会、监事会以及核心高管团队的意见,这不仅能集思广益,更能增强制度的认同感,减少推行阻力。第三步,审批通过与公示培训。制度草案需提交至公司最高决策机构(如董事会、股东会)审议批准。通过后,必须进行全员,尤其是管理层的公示与培训,确保每个人都理解制度精神、明确操作流程。第四步,动态修订与案例复盘。制度并非一成不变。市场环境在变,法律法规在更新,企业战略也在调整。应建立定期评估和修订机制,同时,对于出现的兼职新情况、新问题,要及时组织案例复盘,不断完善制度细节,使其始终保持生命力。

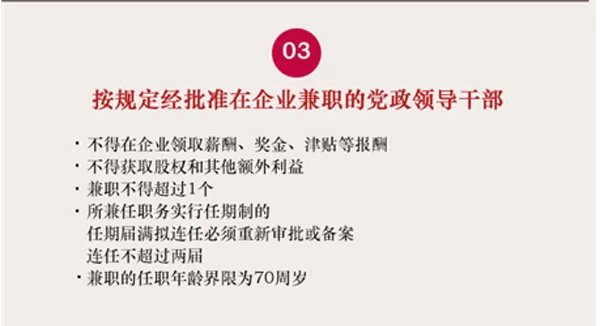

特别需要强调的是国有企业负责人兼职管理的特殊性。由于其身份的“双重性”——既是企业管理者,又在一定程度上代表着国家或全民的利益,其兼职管理受到的政策约束远比一般企业严格。国资委等相关监管机构对此有明确指引,核心精神是“从严控制、规范程序、公开透明、不得取酬”。国企负责人原则上不得在其他营利性机构兼职,确因工作需要兼职的,须严格履行审批程序,且通常不得在兼职单位领取任何形式的报酬。这背后的逻辑,是为了防止国有资产流失,确保国企负责人将全部精力投入到国有资产的保值增值上。当然,对于在行业协会、学术团体等非营利性组织的兼职,则在一定条件下被允许,这被视为履行社会责任、提升行业影响力的体现。因此,国有企业在制定相关规定时,必须将党纪国法与监管要求作为不可逾越的红线,制度的严密性和执行的刚性是其生命线。

归根结底,对企业领导兼职及其薪酬的管理,其本质是在“激励”与“约束”之间寻求最佳平衡点。它考验着一家企业的治理智慧与风险驾驭能力。一套好的制度,应当如同一张疏密有度的网,既能网住潜在的风险,防止权力滥用,又能为人才的合理流动与价值创造留出足够的通道。它不应是扼杀活力的枷锁,而应是引导企业领导在合规的轨道上,将其个人才智更广泛、更高效地服务于企业战略全局的导航图。最终,通过精细化、人性化的制度设计,将兼职这一“双刃剑”真正磨砺成推动企业持续健康发展的利器。