公众号斜杠兼职社靠谱吗?兼职信息可信不?

要评估“斜杠兼职社”或任何同类公众号的可靠性,首先要理解其商业模式。这类平台通常扮演着信息聚合与分发的角色,它们自身并非招聘主体,而是一个连接企业(或中介)与求职者的桥梁。其盈利点可能在于向招聘方收取服务费、广告费,或是通过流量变现。这种模式决定了它具有天然的信息不对称性。平台方为了维持运营和追求利润,可能无法对每一条招聘信息都进行严格、彻底的背景审查。这就为虚假信息、夸大宣传甚至精心设计的骗局提供了可乘之机。你看到的可能是某个大型电商的“在线客服”岗位,实际上背后却是一个要求你先购买刷单任务的小型诈骗团伙。因此,公众号本身可能主观上并无欺骗意图,但其机制的开放性,客观上构成了风险敞口。

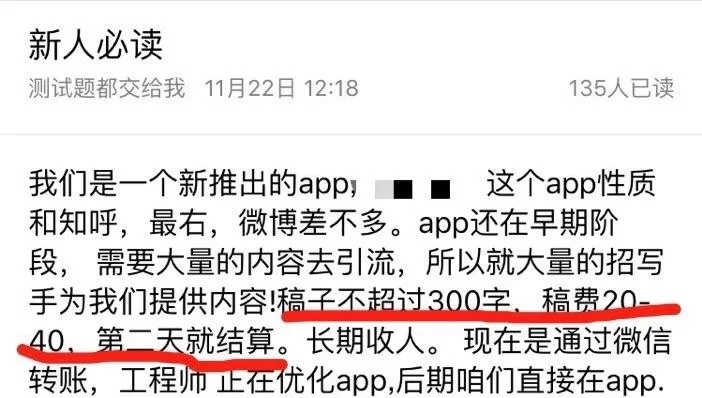

那么,如何穿透这层迷雾,精准辨别公众号兼职信息的真伪?这需要一套系统性的方法论。第一步,审视公众号的“身份”。它是否为官方认证的“企业”或“媒体”号?账号的历史文章质量如何?是长期稳定输出有价值内容,还是频繁更换名字、领域,近期才开始集中发布招聘信息?一个运营时间长、内容垂直、有真实用户互动的号,其可信度相对更高。第二步,解构招聘信息本身。那些薪资待遇远超行业平均水平、工作内容极度简单(如“打字录入”、“点赞投票”)、对技能要求几乎为零的岗位,往往是陷阱的重灾区。正规招聘会明确说明岗位职责、任职要求、薪资构成(底薪+提成/时薪)和公司信息。而虚假信息则常用“日结三百”、“手机操作”、“不限时间”等模糊且诱人的字眼来吸引眼球。第三步,主动核实招聘主体。任何一家正规公司招聘,都应能查到其工商注册信息。通过“天眼查”、“企查查”等工具,输入公司名称,看看其是否存在、经营状况是否正常、有无法律诉讼或劳动纠纷。如果招聘信息中连公司名称都含糊其辞,或使用一个刚注册不久的空壳公司名,危险信号就已经亮起。

线上兼职的骗局,早已形成了一套成熟的“剧本”,了解它们是防范于未然的关键。其中最泛滥的莫过于“刷单返利”骗局。其套路通常是先给你一两个小额任务,并迅速返还本金和佣金,以获取你的信任。当你放松警惕,开始投入更大金额时,对方就会以“任务未完成”、“系统卡单”等理由,要求你继续投钱才能解冻,最终血本无归。其次是“打字录入”骗局,宣称有大量小说、文献需要录入,按字数付费,但会先以“保证金”、“保密费”等名义收取费用,付费后或被拉黑,或得到一份根本无法完成的任务。还有“传销式”拉人头骗局,其工作内容不是销售产品或提供服务,而是不断邀请新人加入,并从新人的“入会费”中抽取提成,本质就是网络传销。记住一个铁律:任何要求预先付费的兼职都应被视为高危信号,无论是押金、保证金、培训费还是材料费,正规用人单位绝不会在入职前向求职者收取任何费用。

对于广大“斜杠青年”而言,寻找兼职不仅是赚钱,更是探索职业可能性和提升个人价值的过程。因此,心态和策略尤为重要。首先要克服“急功近利”的心态。斜杠之路的核心在于技能的多元化,而非简单的体力或时间重复出售。寻找与自己主业相关、或能发展新技能的兼职,远比那些看似轻松的“高薪”陷阱更有长远价值。其次,建立个人品牌意识。即使是兼职,也要认真对待,积累口碑。一个在自由职业者平台拥有良好评价的写作者,或是在设计领域有多个成功案例的青年,他的“靠谱”程度远胜于任何平台的背书。最后,保护个人信息是底线。不要轻易在不确定的链接中填写身份证号、银行卡号、家庭住址等敏感信息。在签订任何线上协议前,务必仔细阅读条款,特别是关于知识产权、保密义务和违约责任的部分。

归根结底,一个真正靠谱的兼职平台,应当具备几个显著特征。首先是透明度,它清晰地展示合作企业的背景,公开、公正地展示用户评价(包括差评),并有明确的纠纷处理机制。其次是专业性,平台聚焦于特定领域,如设计、编程、写作、翻译等,对入驻的兼职者和招聘方都有一定的门槛审核,而非来者不拒的大杂烩。再次是价值导向,它鼓励通过提升技能来获得更高回报,提供相关的学习资源和成长路径,而不是兜售一夜暴富的幻想。最后,它拥有强大的社区氛围和用户支持,用户可以在其中交流经验、分享避坑心得,形成自发的监督和净化机制。寻找这样的平台,并辅以我们自身的火眼金睛,才能在斜杠生涯中行稳致远。

穿梭于虚拟世界的数字游民们,每一次点击,每一次提交,都关乎着我们的时间、金钱乃至安全。对“斜杠兼职社”们的探寻,其实是一场关于自我赋权的修行。它要求我们从一个被动的信息接收者,转变为一个主动的价值判断者和风险管理者。当我们将甄别信息内化为一种本能,将提升自我视作最高追求,那么,无论平台风云如何变幻,我们都能握紧属于自己的那份确定性,在广阔的职业天地间,自由而有力地翱翔。