公务员到高校兼职教师,取酬合法吗?能当吗?

公务员到高校兼职,尤其是担任课程教师并获取报酬,这一行为横跨了公共管理与高等教育两大领域,其合法性与可操作性始终是社会关注的焦点。它并非一个简单的“能”或“不能”可以回答的问题,而是一个需要在现行法律框架内,审慎把握政策边界、严格履行程序义务的复杂议题。其核心在于,如何平衡公务员身份的特殊性要求与知识共享、服务社会的正当需求。

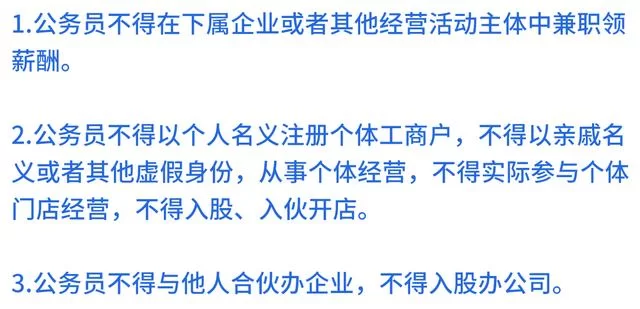

要厘清这一问题,我们必须回归根本——《中华人民共和国公务员法》。该法是界定公务员一切职业行为的根本大法。其中,第五十九条明确规定,公务员不得“违反有关规定从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这一条款是判断公务员兼职行为合法性的基石。关键在于如何理解“营利性活动”。高校,尤其是公立高校,其根本属性是教育事业,属于非营利性公益事业单位。因此,从主体性质上看,在公立高校兼职教学似乎并未直接触犯“在企业或其他营利性组织中兼任职务”的禁令。然而,行为的定性不能仅仅看服务对象,更要看行为本身是否涉及“营利”以及是否获取了报酬。一旦涉及取酬,行为的性质就变得微妙起来,这正是争议的根源所在。法律条文在此处留下的解释空间,要求我们必须结合相关的配套规定和精神来理解。法律的精神在于禁止公务员利用公权力谋取私利,防止因兼职影响本职工作,或产生利益冲突。

因此,绕开法律条文,我们迎来了第二个关键点:“经有关机关批准”。《公务员法》在禁止性条款之外,也为合法合规的兼职活动预留了通道。许多地方或部门据此出台了更为详细的公务员兼职管理办法,其核心要义便是“审批制”。这意味着,公务员若想到高校兼职并取酬,绝不能擅自行动,而必须主动向所在单位组织人事部门提出书面申请。这一审批流程并非走过场,而是一个严格的资格审查与风险评估过程。审批机关通常会考量以下几个核心维度:其一,兼职活动是否与公务员的本职工作存在利益冲突,例如,市场监管部门的干部到商学院讲授与企业合规相关的课程,就可能存在潜在的利益输送风险。其二,兼职是否会占用正常工作时间,影响本职工作的履行。其三,兼职的必要性与社会价值,是否确属学术交流、知识传授所需。其四,报酬标准是否合理、公开,是否符合市场行情,有无畸高可能引发“寻租”嫌疑。只有在经过这一系列审慎评估并获得书面批准后,公务员的兼职行为才可能被纳入合法合规的轨道。

从价值层面审视,允许符合条件的公务员到高校兼职,其实是一笔多方共赢的“智力投资”。对于高校而言,长年奋战在政府机关一线的公务员,其带来的不仅是书本上的理论知识,更是鲜活的政策制定背景、复杂问题的解决经验与深刻的国情洞察。这对于打破高校与社会的“壁墙”,推动产教融合、校地合作,培养更具实践能力的学生具有不可替代的价值。对于学生而言,他们能够从这些“客座教授”身上获得最前沿的动态解读,理解政策从纸面到落地的全过程,这种认知是纯学术背景的教师难以给予的。而对于公务员自身,走上讲台也是一种知识的沉淀与升华,是个人价值的延伸,能够有效防止因长期从事单一事务所导致的知识结构固化与思维僵化。更为宏观地看,这种人才的双向流动,有助于构建政府与学界之间更为健康的互动关系,促进理论与实践的螺旋式上升,提升国家治理体系的整体效能。

当然,阳光之下必有阴影。我们必须为这种兼职活动划定清晰的红线,防止其异化为新的利益输送渠道。首要的红线是“禁止利用职权或职务影响”。任何利用手中权力为兼职高校或个人谋取不正当利益的行为,如帮助获取科研项目、推荐招生等,都是绝对禁止的。其次,必须严格区分公立高校与民办、特别是营利性教育培训机构。在后者兼职的风险远高于前者,审批会更加严格,甚至可能不被允许。再次,取酬必须透明化、制度化。所有兼职收入必须如实向单位申报,并依法纳税,任何形式的“灰色收入”都是高压线。最后,兼职必须是真正的“兼”,主业永远是公务员的本职工作。如果因为兼职导致本职工作表现下滑,那么批准机关有权随时撤销其兼职许可。

面对这一机遇与挑战并存的领域,探索一条“公职人员从事教学活动的合规路径”显得尤为重要。这条路径并非一张通行无阻的绿卡,而是一份责任与义务清单。它要求有志于此的公务员首先具备高度的政治自觉和纪律意识,将合规置于一切利益之上。其次,要秉持“程序正义”的理念,将主动申请、充分沟通、诚实汇报作为行动的先决条件。在申请材料中,应详细说明兼职的课程内容、授课时间、报酬标准及其测算依据,让审批机关能够进行全面、客观的判断。在获得批准后,更要严格恪守承诺,将兼职活动置于组织和公众的监督之下。这条路径的畅通,不仅考验着公务员个人的职业操守,更考验着各级组织人事部门的管理智慧。如何建立一个既严格规范又充满活力的审批与监督机制,如何平衡“管得住”与“放得活”,是政策制定者需要持续思考的课题。

公务员的身影出现在高校讲台,不应被视为洪水猛兽,而可以看作是现代社会治理资源优化配置的一种有益探索。它是一座桥梁,连接着庙堂之高与江湖之远;它也是一扇窗户,让理论之光能够照进实践的土壤。这座桥梁能否稳固,这扇窗户能否常开,完全取决于我们能否用制度的缰绳,驾驭好这股潜在的人才洪流,让其在法治的轨道上,奔涌向前,浇灌出理论与实践相结合的丰硕成果。