兼职人事员需要啥证书,签合同报个税注意啥?

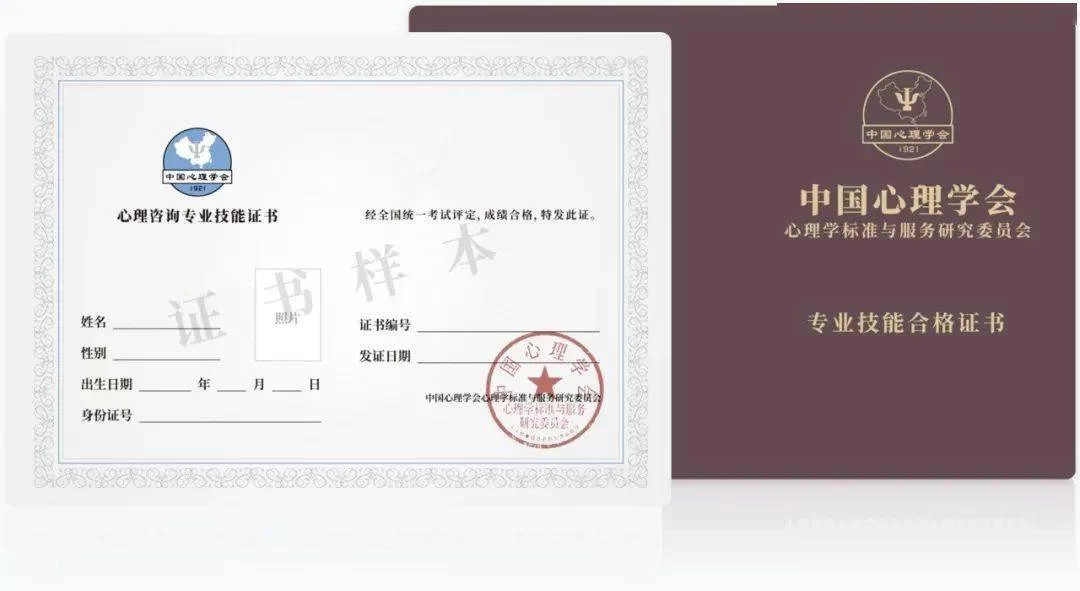

在探讨兼职人事员的专业资质时,一个普遍的误区是过分执着于一纸证书。事实上,对于兼职这一高度依赖实战经验和解决具体问题能力的岗位而言,证书的价值更多体现在知识体系的构建上,而非能力的唯一证明。企业在寻觅兼职人事支持时,往往更看重其过往成功案例、处理复杂劳资问题的智慧以及对招聘渠道的深度理解。一个拥有丰富经验的兼职专家,即便没有“企业人力资源管理师”的资格证,其能为企业带来的价值也可能远超一个仅有证书但缺乏实践的新手。当然,这并非否定证书的意义,像经济师(人力资源方向)这类证书,至少证明了持证人系统学习过现代人力资源管理的六大模块,具备了理论基础。但真正的筛选,应当是一场基于项目需求的深度对话,而非简单的简历筛选。与其问“你有什么证”,不如问“你曾如何解决一个棘手的招聘难题”或“你设计的薪酬方案如何平衡了成本与激励”。

当合作意向达成,一份严谨的协议便成为保障双方权益的基石,这也是兼职人事劳动合同注意事项的核心所在。首先,必须明确法律关系的性质。在中国现行的法律框架下,兼职合作通常被界定为“劳务关系”而非“劳动关系”,这意味着双方签订的应是《劳务合同》或《服务协议》,而非《劳动合同》。这一区分至关重要,它直接决定了企业是否需要为兼职人员缴纳社会保险、是否适用加班费规定以及解除关系的程序是否受《劳动合同法》的严格约束。在拟定合同时,工作内容与交付成果的描述必须精准、可量化。例如,不应笼统地写“负责招聘工作”,而应明确“在约定周期内,为XX岗位完成从简历筛选到发出Offer的全流程,并确保3名候选人通过试用期”。此外,保密条款是人事劳务协议中的重中之重。兼职人事必然会接触到企业的薪酬数据、员工信息、组织架构等核心机密,合同中必须清晰界定保密信息的范围、保密期限以及违约后的赔偿责任,必要时可单独签署保密协议。最后,关于知识产权归属,如果兼职人事在工作中创造了如招聘流程SOP、培训课件等智力成果,合同也应提前约定其归属,避免日后产生纠纷。

税务合规是兼职合作中不可逾越的红线,清晰了解兼职人员个税申报流程是双方的责任。对于最常见的劳务关系,企业支付给兼职人员的报酬属于“劳务报酬所得”。根据税法规定,企业在支付劳务报酬时,有义务代扣代缴个人所得税。其计算方式与工资薪金不同,单次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额,并适用20%-40%的超额累进税率。例如,一笔5000元的劳务报酬,应纳税所得额为5000*(1-20%)=4000元,对应税率为20%,速算扣除数为0,应缴税额为4000*20%=800元。企业将5000元报酬支付给兼职人员时,需将800元税款上缴税务局,实际支付4200元。兼职人员在年度终了后,需要将全年的劳务报酬所得与其他综合所得(如工资薪金)合并,进行个人所得税的年度汇算清缴,税款多退少补。值得注意的是,若兼职人员以“灵活用工人员”身份,通过平台或注册为个体工商户与企业合作,其所得可能被界定为“经营所得”,适用5%-35%的税率,且由个人自行申报缴纳,企业无需代扣代缴,但这要求兼职人员具备相应的税务知识或寻求专业帮助。无论采用何种模式,公对私的合规转账与完税凭证的留存,是规避税务风险的根本。

随着零工经济的兴起,灵活用工人事岗位风险与管理成为企业必须正视的课题。这种模式的魅力在于其“敏捷性”和“成本效益”,企业可以按需获取顶尖人力资源专家的支持,而无需承担固定人力成本和长期管理负担。然而,风险与机遇并存。对于企业而言,最大的风险在于被认定为“事实劳动关系”。如果企业对兼职人员的工作时间、地点、方式施加了与全职员工无异的强管控,即便签订了劳务合同,在发生争议时仍可能被司法机构认定为劳动关系,从而面临补缴社保、支付经济补偿金等处罚。因此,管理的关键在于“结果导向”而非“过程管控”。对于兼职人事个人而言,风险则在于收入的不稳定性、缺乏社会保障以及议价能力相对较弱。要构建健康的人事兼职合作模式,双方都需要建立新的思维范式。企业应将兼职人事视为外部专业顾问,给予充分的信任和自主权,并建立基于项目成果的激励机制。而兼职人事个人,则应着力打造个人品牌,通过专业能力和成功案例建立信誉,形成自己的“护城河”,同时学会运用法律工具保护自身权益。

成功的兼职人事合作,本质上是一场基于价值交换的专业联盟。它超越了传统的雇佣关系,更像是一种项目制的战略伙伴关系。企业不再仅仅是购买一个人的时间,而是购买其解决特定问题的能力和经验;兼职人员也不再是简单的执行者,而是以独立贡献者的身份,为企业注入专业的能量。这种模式的精髓在于匹配的精准度和合作的透明度。企业需要清晰地定义自己的需求和期望的成果,兼职人员则需要诚实地评估自己的能力边界并承诺可交付的价值。当双方的期望在一份权责清晰的协议中得到固化,当专业的沟通取代了琐碎的日常管理,当税务的合规成为彼此的默契,这种灵活的协作便能释放出巨大的潜力。它让中小企业也能享受到“大厂级”的人力资源智慧,也让资深HR专家得以突破组织边界,实现个人价值的最大化。这不仅仅是一种用工方式的补充,更是在快速变化的市场环境中,组织保持韧性与竞争力的一种智慧选择。