兼职农民为啥不积极,工资个税要交吗?咋交呢?

“兼而不专,忙而不富”,这句顺口溜精准地描绘了许多兼职农民的现实困境。随着城乡要素流动加速和农业新业态的涌现,大量拥有非农主业的人员利用闲暇时间涉足农业生产,本应是盘活农村资源、补充农业劳动力的新生力量,却普遍呈现出积极性不高的状态。这背后并非简单的懒惰或短视,而是一系列复杂的经济账、社会账与心理账交织作用的结果。更令人困惑的是,他们获得的这笔“兼职工资”究竟属不属于个人所得税的征收范畴?如果要交,又该如何操作?厘清这些问题,不仅关系到数以千万计兼职农民的切身利益,也直接影响着现代农业的未来图景。

“钱景”不明晰:经济账本背后的隐忧是压垮积极性的第一根稻草。兼职农业的收入天然具有不稳定性,这与他们主业的稳定现金流形成鲜明对比。天灾、市场波动、技术壁垒等不可控因素,让每一分投入都可能面临打水漂的风险。对于一位在县城工厂上班的工人而言,周末去农场帮忙的几百元收入,可能远不如加班费来得实在,且无需承担任何经营风险。机会成本过高,使得他们更倾向于将有限的时间和精力投入到确定性更强的领域。此外,许多雇佣方在结算时,习惯性地用现金支付,缺乏规范的薪酬制度和增长预期。这种“干一天算一天”的模式,无法给予兼职农民长期稳定的职业安全感,自然难以激发其深度参与和技术钻研的内在动力。他们往往将自己定位为临时的“体力输出者”,而非农业生产的“共建者”,投入度与责任心自然大打折扣。

身份的游离:归属感与价值认同的缺失则是更深层次的心理枷锁。兼职农民处于一个尴尬的“夹心层”地带。在传统农民眼中,他们可能“不专业”,对农事一知半解,是来“体验生活”的;在城市居民的视角里,他们终究还是“泥腿子”,未能完全脱离农民身份。这种双重边缘化,导致了强烈的身份认同危机和归属感缺失。农业生产的成果与他们的个人价值感关联度不强,干得好坏缺乏有效的社会评价体系激励。当一个人在一个领域找不到自己的位置和价值时,积极性便无从谈起。他们参与农业,可能更多是出于乡愁、补贴家用的朴素愿望,或是作为一种社交方式,而非职业追求。缺乏职业荣誉感和长远发展规划,使得他们的参与行为呈现出典型的短期化和浅层化特征。

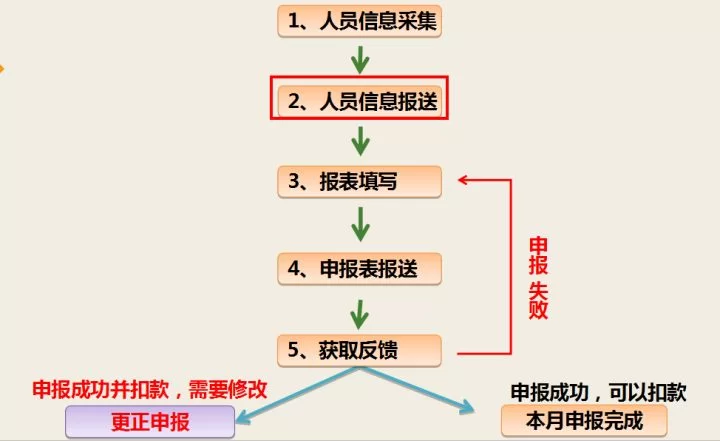

要解开这个结,必须直面一个核心且现实的问题:“工资”的误区与个税缴纳的真相。在多数情况下,雇佣方支付给兼职农民的报酬,在税法上并不构成“工资薪金所得”,而是应归入“劳务报酬所得”。这是一个至关重要的区分。工资薪金指的是个人因任职或者受雇而取得的报酬,存在持续的雇佣与被雇佣关系,通常由单位代扣代缴社保等。而劳务报酬则是个人独立从事各种非雇佣的劳务活动所取得的收入,关系更偏向于临时性、项目性的合作。明确了这一点,税务问题便迎刃而解。根据《中华人民共和国个人所得税法》,劳务报酬所得属于综合所得的组成部分,其个税缴纳分为两个阶段。首先是预扣预缴阶段,由支付报酬的农场、合作社或企业在支付时,按照规定标准代扣代缴。预扣预缴的计算方法为:每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为收入额,再适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率。其次是年度汇算清缴阶段,兼职农民需要在次年的三月一日至六月三十日内,将全年的劳务报酬所得与其工资薪金、稿酬、特许权使用费等合并,按照年度税率表计算全年应纳税额,再减去已预缴税额,进行多退少补。如果年度综合所得不超过十二万元,或者补税金额不超过400元且已预缴税额,则可免于办理汇算清缴。这一流程的设计,既保障了国家税收,也兼顾了纳税人的实际负担。

破局之路在于从被动应付到主动融入的系统性重构,这需要雇佣方、政策环境与兼职农民自身的协同进化。对于农场主或农业企业而言,不能再将兼职农民视为召之即来挥之即去的临时工。建立透明、公平且具有吸引力的薪酬激励体系是基础。例如,可以推行“基础劳务费+技能补贴+绩效分红”的模式,让兼职农民的收入与其技能水平和劳动产出直接挂钩,从而激发他们提升专业能力的意愿。同时,提供基础的劳动保障,如购买意外伤害保险,解决他们的后顾之忧,这种小小的投入能换来极大的归属感和忠诚度。在管理上,应创造更多融入感,定期组织技能培训、经验交流会,让他们感受到自己是团队中被尊重的一员,而不仅仅是流水线上的一颗螺丝钉。

从更宏观的政策层面看,政府应当为这一新兴劳动力群体提供更多支持。可以研究出台针对雇佣兼职农民的农业经营主体的税收减免或补贴政策,降低其用人成本。简化针对小额、零星劳务报酬的税务申报流程,推广使用手机APP等便捷工具进行汇算清缴,降低税务遵从成本。同时,鼓励发展农业社会化服务组织,为兼职农民提供技术指导、农机服务、市场对接等全方位支持,让他们“轻装上阵”,专注于生产环节本身。当兼职农业不再意味着高风险、低回报和高不确定性时,它的吸引力自然会大幅提升。

最终,激活兼职农民群体的内生动力,本质上是一场关于价值的重新发现与认同。它要求我们打破对“农民”身份的刻板印象,承认并尊重那些在城乡之间穿梭、用汗水滋养土地的“新农人”的贡献。当每一次辛勤耕耘都能获得体面的回报,每一份专业技能都能得到应有的尊重,每一次参与都能带来实实在在的归属感时,兼职农民才能真正从“兼”走向“专”,成为推动乡村振兴不可或缺的活跃细胞,让农业的未来拥有更坚实、更多元的人才根基。