东方青苍副业辣妹们为啥爱聊?时事评论里能挖到啥?

一个虚拟的魔尊“东方青苍”,为何能成为无数当代“副业辣妹”们的心头好与话题中心?这绝非简单的“颜粉”逻辑或“霸总”情结所能概括。当我们潜入她们活跃的社群,剥开那些对于剧情、角色的热烈探讨,会发现一个更具时代价值的内核:她们聊的其实不是东方青苍,而是自己。她们的讨论构成了一份鲜活的、非正式的时事评论,在这份评论里,埋藏着关于自我实现、情感需求、社会观察和未来想象的密码。理解这一现象,就是完成了一次对新生代独立女性精神世界的深度勘探。

首先,我们需要精准定义“东方青苍”这一角色符号的文化意涵。他之所以引爆讨论,核心在于其提供了一种极致的“情感确定性”。在充满不确定性的现实世界中,“副业辣妹”们——这群拥有主业、开拓副业、经济独立、精神自洽的女性,每日面对的是职场的“内卷”、市场的波动、人际的复杂以及自我提升的焦虑。她们是自己生活的“大女主”,需要时刻保持清醒、理智与战斗状态。而东方青苍所代表的,是一种超越了世俗算计与功利交换的、纯粹而强大的情感锚点。他的爱,是“我的世界只有你”,是“为你弑神伐天”,是一种不计后果的、唯一的、排他的终极奔赴。这种理想化的情感范式,恰恰是她们在现实世界中刻意回避却又内心渴求的“避风港”。对东方青苍的迷恋,本质上是对一种“被坚定选择”的安全感的极致想象,是高强度奋斗模式下的一次精神“越狱”。

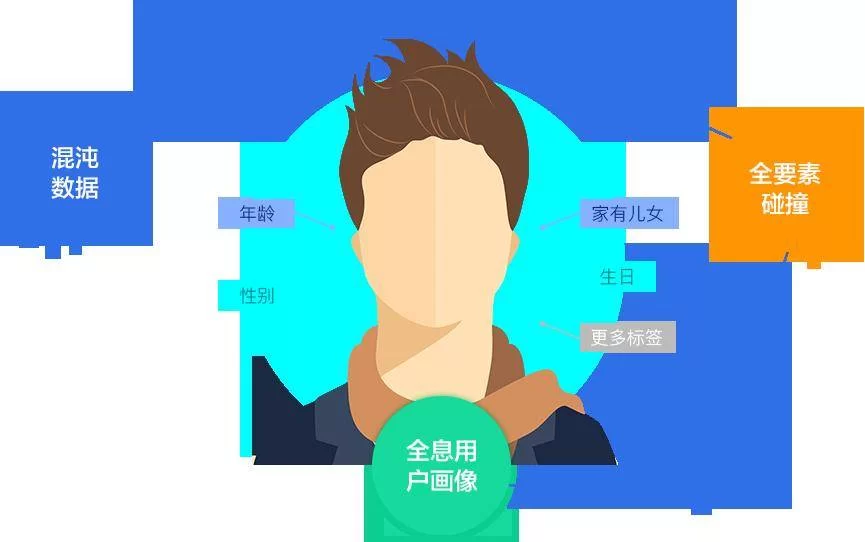

其次,必须对“副业辣妹”这一群体进行深度画像。她们早已不是传统意义上的“花瓶”或依附者。“副业”二字是关键,它标志着多重身份、多元收入渠道和强烈的自我投资意识。她们可能是白天在写字楼里做PPT的白领,晚上是拥有数万粉丝的美妆博主;可能是严谨的会计师,周末则是手作市集的摊主。这种“斜杠”生活方式,塑造了她们强大的学习能力、信息整合能力和商业嗅觉。她们的“辣”,也并非局限于外貌,更是一种由内而外的自信、果敢与掌控力。她们聊东方青苍的平台——无论是豆瓣小组、微博超话还是小红书,早已超越了追星范畴,演化为一个高粘性的网络亚文化社群。在这里,她们交换的不仅是“嗑CP”的糖分,更是关于搞钱经验、职场技巧、健身心得乃至社会新闻的观点。这些社群,成为了她们信息交换、价值认同和情感共振的重要场域。

那么,当“东方青苍”遇上“副业辣妹”,她们在“爱聊”的背后,到底在评论什么“时事”?第一,她们在评论现代亲密关系的权力结构。东方青苍的“霸道”,在她们眼中并非压迫,而是一种承担。他承担了所有风险与决策,从而让女主角获得了最纯粹的情感体验。这与她们在现实中所追求的平等、尊重、共同成长的两性关系形成了有趣的对照与补充。她们渴望的并非现实中的“霸总”,而是一种在关系中敢于担当、情感浓度极高的理想化投射。第二,她们在评论女性自我价值的实现路径。东方青苍对女主角小兰花的无条件守护,激发了她们对于“被看见”、“被珍视”的共鸣。但这并不意味着她们放弃自我。恰恰相反,她们一边嗑着这种“被守护”的糖,一边在现实生活中拼尽全力地自我成就。这种看似矛盾的组合,恰恰反映了Z世代女性消费心理的复杂性:她们既愿意为能提供情绪价值的“悦己”产品买单,也热衷于投资能提升自我竞争力的“知识付费”。她们在幻想中寻求慰藉,在行动中实现价值。

从这一文化现象中,我们能挖掘到什么?对于品牌方和市场营销者而言,这是一本教科书级的副业女性群体画像分析样本。她们的消费决策,早已超越了产品功能本身,而深植于价值认同与情感共鸣。硬性的、说教式的广告会失效,而那些能够理解她们内心矛盾、尊重她们独立人格、并能提供情绪价值的品牌,才能真正走进她们的心里。与其空谈“女性力量”,不如像东方青苍那样,提供一个坚实可靠的“情感支点”,哪怕它只存在于一个故事、一个广告片或一次品牌活动中。对于社会观察者而言,这面镜子映照出的是年轻一代在高速发展社会中的精神状态。她们是积极的奋斗者,也是敏感的感受者;她们看似无坚不摧,内心也有柔软的角落。她们的讨论,是时事评论中的女性意识的一种新形态,它不总是以激昂的批判姿态出现,更多时候,是通过消费文化、娱乐符号,进行着温和而坚定的自我表达与价值重塑。

然而,这一现象也内含着值得警惕的挑战。过度沉溺于东方青苍式的完美恋人幻象,是否会在无形中拔高对现实伴侣的期待阈值,从而加剧情感关系中的摩擦?对“霸道”与“掌控”的美化,是否存在与独立女性精神内核相悖的潜在风险?此外,“副业辣妹”这一标签本身,在赋予女性力量的同时,是否也构成了一种新的“规训”——要求女性必须时刻保持“在线”、高效、美丽且多金,这何尝不是另一种形式的“内卷”?这些深层矛盾,正是这个群体在成长过程中必须面对和消化的课题。她们的讨论,既是释放,也是探索。

最终,对“东方青苍副业辣妹”的解读,落点不应仅仅停留在猎奇或批判。它是一份生动的社会文本,记录了经济独立、思想觉醒的一代中国女性,如何在一个充满无限可能又遍布压力的时代里,构建自己的精神世界。她们将现实中的抱负与渴望,巧妙地编码在一场场关于虚拟角色的狂欢之中,用最“轻”的方式,承载着最“重”的思考。这些看似闲聊的碎片,拼凑起来,正是当代社会最真实、最富活力的脉搏之一。