临时工兼职劳动合同没签,工伤了能拿多少赔偿啊?

许多劳动者在遭遇工伤后,会因手中没有一纸劳动合同而陷入恐慌与无助,认为自己的权益将无从保障。这种担忧可以理解,但在法律实践中,没有签订书面劳动合同并不等同于劳动关系不存在。法律的天平不会因为一纸文书的缺失而倾斜,关键在于您能否证明与用人单位之间存在着“事实劳动关系”。一旦这种关系得以确立,您便有权启动工伤认定程序,进而获得法定的工伤赔偿。因此,面对此种困境,首要任务不是纠结于赔偿金额的多少,而是聚焦于如何有效、合法地固定证据,为后续的维权之路奠定坚实基石。

事实劳动关系的认定,是整个维权链条中的核心环节,也是没签劳动合同工伤怎么办这个问题的首要答案。根据原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发〔2005〕12号)的规定,认定事实劳动关系主要参考以下三个方面的凭证:第一,用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;第二,用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;第三,劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。在实际操作中,您需要尽可能收集和保留以下证据:工资支付凭证或记录(如银行流水、微信或支付宝转账记录,备注最好为“工资”)、加盖单位公章的工作证、服务证、工牌、考勤记录、同事的证人证言、工作安排的微信聊天记录或邮件、工作成果的交付记录等。这些看似零散的碎片,拼凑起来就能形成一条完整的证据链,向劳动仲裁委员会或法院清晰地展示您作为劳动者接受单位管理、为单位提供劳动并获取报酬的事实。证据,是您维权之路上的基石,其完备程度直接决定了后续流程的顺畅与否。

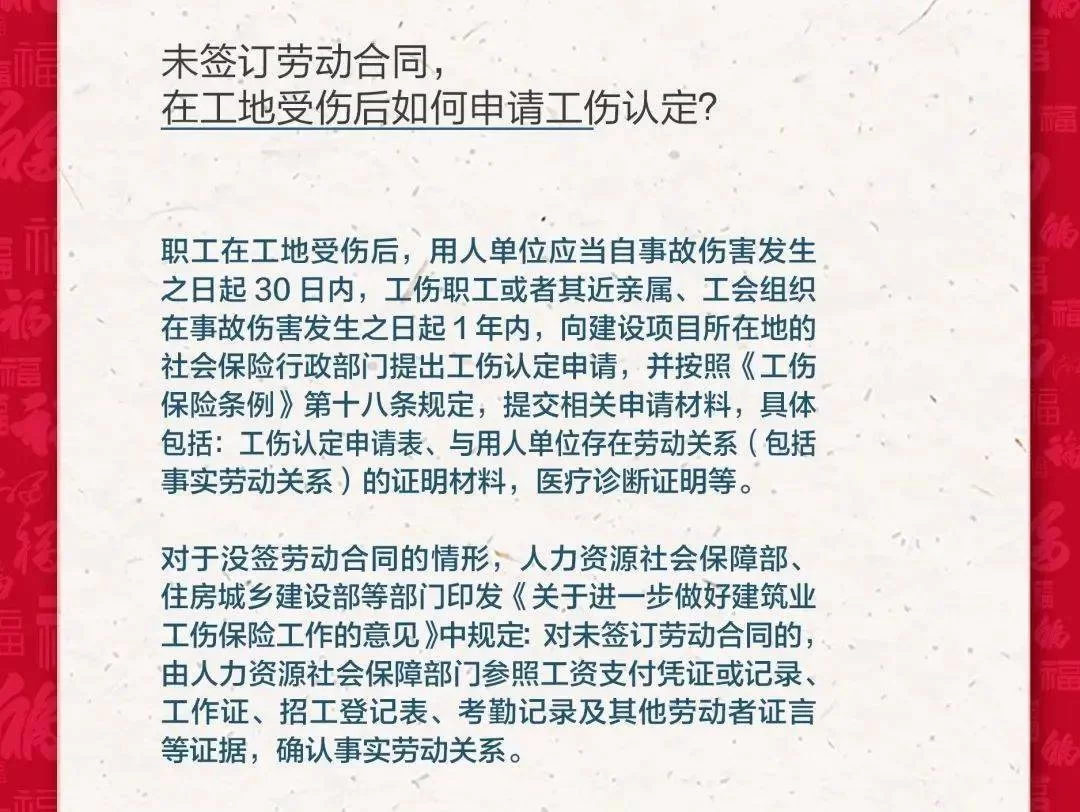

在成功认定事实劳动关系之后,便进入了正式的兼职工作中受伤赔偿流程。这个流程与正式员工并无本质区别,主要包括三个关键步骤:工伤认定、劳动能力鉴定和赔偿计算。首先,您必须在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。切勿因与单位协商而错过这一年的法定时效,否则将丧失权利。其次,在伤情相对稳定后,可以向设区的市级劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定,以确定伤残等级。这个等级是计算一次性伤残补助金等核心赔偿项目的直接依据。最后,根据工伤认定决定书和劳动能力鉴定结论,您可以与用人单位协商赔偿事宜,或直接申请劳动仲裁。赔偿项目主要涵盖医疗费、住院伙食补助费、停工留薪期工资、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金等。其中,临时工工伤赔偿标准与正式职工执行的是同一部《工伤保险条例》,标准完全一致,不会因为您的“临时”身份而打折扣。例如,一次性伤残补助金根据伤残等级不同,分别为7至27个月不等的本人工资;停工留薪期内的原工资福利待遇不变,由单位按月支付。

一个极其现实且重要的问题是:在大多数没有签订合同的用工场景中,用人单位也往往未为劳动者缴纳工伤保险。那么,没有社保工伤赔偿由谁承担?答案非常明确:由用人单位全额承担。根据《工伤保险条例》的规定,应当参加工伤保险而未参加的用人单位职工发生工伤的,由该用人单位按照本条例规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。这意味着,本应由工伤保险基金支付的各项费用,如医疗费、一次性伤残补助金等,现在全部转变为用人单位的法定债务。这不仅加重了用人单位的违法成本,也为劳动者维权提供了更有力的筹码。在与用人单位协商时,您可以明确指出这一点,强调其全额赔付的法律责任,避免对方以“没交保险”为由推诿或压低赔偿金额。当然,如果用人单位拒绝支付,劳动者在通过劳动仲裁获得生效裁决后,可向人民法院申请强制执行。

维权之路并非总是一帆风顺,挑战客观存在。证据收集的难度、用人单位的抵触情绪、法律程序的耗时耗力,都是劳动者需要面对的现实。因此,采取恰当的策略至关重要。首先,要冷静、理性,避免与用人单位发生不必要的正面冲突,以保存和收集证据为第一要务。其次,在掌握核心证据后,可以先尝试与用人单位进行协商。协商解决具有成本低、效率高的优势,如果能够达成一份公平合理的赔偿协议,自然是最佳选择。但需注意,任何协议都应以书面形式固定,并明确赔偿款项的构成、支付时间和方式。如果协商不成,或对方提出的条件显失公平,则应果断拿起法律武器,及时申请劳动仲裁。不必畏惧法律程序,它虽然严谨,但却是保障您权益最坚实的后盾。在整个过程中,咨询专业的劳动法律师,能够帮助您更精准地把握法律要点,制定更优的维权策略。

面对未签合同的工伤窘境,法律并未关上大门,反而通过“事实劳动关系”这一制度设计,为权益受损的劳动者敞开了一扇窗。赔偿金额的多少并非空中楼阁,它取决于伤残等级、工资基数等一系列法定参数,是有据可依、有章可循的。关键在于劳动者自身能否从迷茫和焦虑中挣脱出来,主动出击,用证据构建起维权的坚固防线。从证明劳动关系,到走完认定、鉴定、索赔的全流程,每一步都考验着当事人的智慧与毅力。请记住,法律的生命力在于实践,您的每一次取证、每一次申请,都是在推动法律的实现,捍卫自身作为劳动者的尊严与权利。这条路或许充满挑战,但法律的明确指引将是您最可靠的导航。