任职和兼职有啥区别?岗位职责和任职要求一样吗?

在现代职场语境中,“任职”与“兼职”的界限似乎愈发模糊,而“岗位职责”与“任职要求”这两个术语也常常被混为一谈。这种概念上的混淆,不仅困扰着寻求突破的求职者,也给致力于精准引才的企业管理者带来了不小的挑战。要真正理解这些差异,我们不能仅仅停留在字面翻译,而必须深入其法律内涵、组织逻辑和个人职业发展的战略层面,进行一次系统性的梳理与辨析。

首先,我们来探讨任职和兼职的根本区别。这绝不仅仅是工作时长的一减一加,其背后是两种截然不同的雇佣关系和融入模式。“任职”,通常我们理解为全职或正式岗位,它意味着一种深度绑定。这种关系建立在一份相对完整的劳动合同之上,员工将主要的职业时间和精力投入到组织中,成为组织架构中一个稳定的节点。企业为此提供全面的劳动保障,包括但不限于标准的薪酬体系、法定的社会保险(五险一金)、带薪休假以及职业发展的阶梯。这是一种共生关系,员工为组织创造长期价值,组织则为员工提供安全感和成长路径。而“兼职”则更像是一种能力交换或项目合作,其关系的本质是松散和目标导向的。兼职者可能同时服务于多个主体,其投入是片段化的,企业按其贡献的工作量或项目成果支付报酬,通常不承担全面的雇主责任,尤其是在社保和福利方面。如果说任职像一场婚姻,追求的是深度绑定与共同成长;那么兼职更像一场协作,强调的是目标明确、边界清晰的合作。

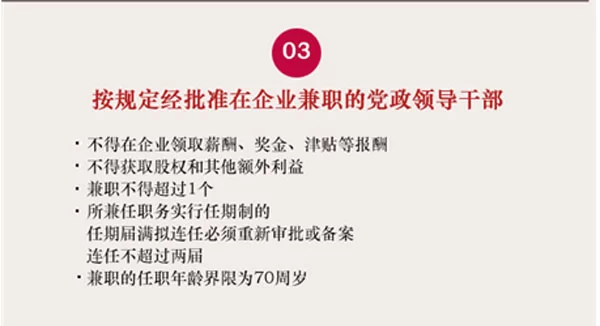

这种根本性的区别,最终会落到全职和兼职的法律界定上,这是保障双方权益的基石。根据我国的《劳动合同法》,全日制用工(即我们通常说的任职)有明确的法律框架:劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时,并且用人单位必须自用工之日起三十日内为劳动者办理社会保险登记。而针对非全日制用工(即兼职),法律则给予了更大的灵活性,例如可以订立口头协议,劳动者可以与一个以上用人单位订立合同,但每日工作时间一般不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时。在薪酬支付上,兼职劳动报酬结算周期最长不得超过十五日。这些法律条文清晰地为两种用工模式划定了跑道,企业若混淆使用,不仅会面临法律风险,也会导致管理上的混乱。例如,让一名“兼职”员工承担“任职”员工的核心职责,却无法提供相应的保障和归属感,最终的结果往往是人才流失和项目中断。

接下来,我们将视线聚焦于岗位描述本身,辨析岗位职责与任职要求的异同。这是招聘和求职过程中最常被混淆的一对概念,但它们的指向性截然不同。岗位职责,回答的是“这个岗位需要做什么?”它描述的是工作的内容、范围和要达成的目标。一份优秀的职责描述,应该像一幅清晰的作战地图,标明了需要攻占的每一个高地,比如“负责XX产品的用户增长策略制定与执行”、“优化现有技术架构,提升系统性能30%”。它关注的是“事”,是岗位本身存在的价值和对组织的贡献。而任职要求,回答的则是“什么样的人能胜任这个岗位?”它罗列的是完成上述职责所必需的知识、技能、经验和素质。它更像一份征兵标准,明确了能打胜仗所需的能力与特质,例如“五年以上互联网用户增长经验”、“精通Python及SQL”、“具备优秀的跨部门沟通能力”。它关注的是“人”,是候选人匹配岗位的潜力。将两者混为一谈,是招聘中的大忌。比如,将“会使用Python”写进岗位职责,这无疑是错误的;使用Python开发数据分析模型才是职责,而“会使用Python”是实现该职责所需的能力要求。只有清晰地区分这两者,企业才能精准地描绘出岗位画像,求职者也才能准确地判断自己是否“对号入座”。

理解了这些差异,我们便能更好地思考兼职对职业生涯的影响。在传统观念中,兼职或许被视为“不务正业”或仅仅是补贴家用的手段。但在今天这个强调多元技能和弹性工作的时代,一份精心选择的兼职,完全可以成为个人职业发展的战略支点。对于身处稳定岗位的职场人而言,兼职是探索第二曲线的绝佳试验场。它可以让你在不放弃主业的前提下,低成本地测试自己对新领域、新技能的兴趣与能力。例如,一名市场营销人员兼职做自媒体,不仅能锻炼内容创作和社群运营能力,还能建立个人品牌,为未来可能的转型积累势能。对于自由职业者或斜杠青年,多份兼职则是其核心的生存模式,要求他们具备极强的项目管理、时间控制和自我营销能力。然而,这把双刃剑的另一面是挑战。分散精力可能导致主业表现下滑,不同工作间的利益冲突也需要谨慎规避。更重要的是,长期处于兼职状态,可能会削弱个人在单一领域的深度积累和团队归属感。因此,选择兼职不应是随意的,而应服务于一个清晰的长期职业目标,它是一场需要精心规划的能量投资,而非一次漫无目的的精力消耗。

归根结底,对这些职场核心概念的精准把握,体现的是一种职业成熟度。无论是企业设计岗位,还是个人规划路径,都不能脱离其内在的逻辑。任职与兼职的选择,关乎的是组织与个人之间能量交换的模式与深度;而岗位职责与任职要求的厘清,则决定了这种交换是否高效、精准。随着零工经济的兴起和个体价值的崛起,工作形态正变得前所未有的丰富。在这种背景下,理解这些深层差异不再是HR的专业术语,而是每个现代职场人的必修课。它关乎我们如何定位自己在商业生态中的角色,如何构建自己的能力护城河,以及最终如何在复杂的职业图谱中,找到最适合自己的坐标,实现可持续的成长与价值创造。