东芝公益兼职,公益岗人员能兼职吗,退役士兵在外兼职吗?

首先,我们需要厘清“东芝公益兼职”这类现象所代表的企业公益兼职的社会价值。这并非指东芝公司特设了某个招聘兼职岗位,而是指其作为企业公民,在履行社会责任(CSR)过程中,可能为员工或社会公众提供的、带有公益性质的参与平台。例如,组织员工利用工余时间参与社区环保、关爱弱势群体等活动,并可能给予一定的津贴或精神奖励。这种模式的本质,是企业将自身的资源优势与社会需求相结合,搭建一座连接商业价值与社会价值的桥梁。其价值体现在三个层面:对内,它能增强员工的归属感与荣誉感,塑造积极向上的企业文化;对外,它精准地将企业资源输送至社会痛点领域,提升了品牌美誉度;对于参与者而言,这是一种被组织化、规范化了的公益实践,避免了个人志愿服务可能面临的盲目性与低效性。关键在于,这类“兼职”通常有明确的规则指引,强调非营利性、自愿性,并严格避免与员工的本职工作产生利益冲突,这为我们探讨其他群体的兼职问题提供了一个重要的参照系——规范与透明是公益兼职健康发展的基石。

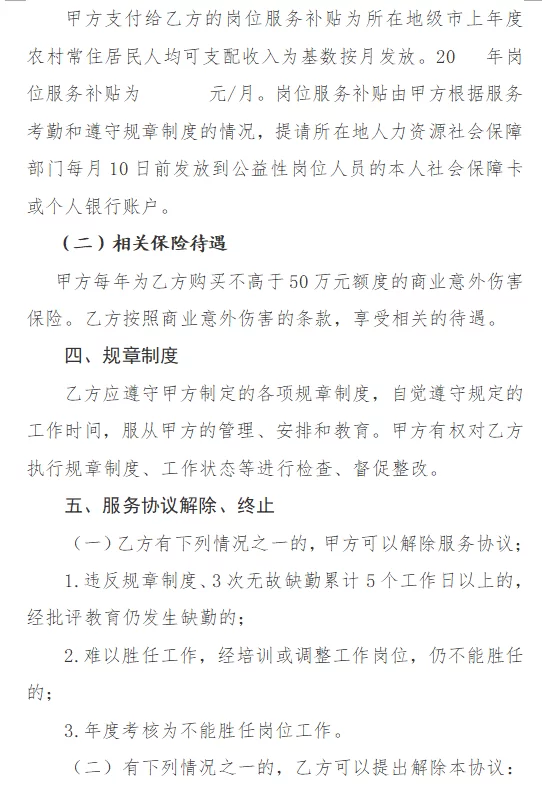

然而,当我们将目光从企业员工转向“公益岗人员”时,问题的性质便发生了根本性变化。公益岗位兼职政策规定的核心基调,通常是严格限制乃至明令禁止。要理解这一点,必须先明晰“公益性岗位”的定义。它是由政府出资开发,以满足社区及居民公共利益为目的的管理和服务岗位,主要安置就业困难人员,如“4050”人员、残疾人、零就业家庭成员等。其本质是一种以就业安置为核心的社会保障措施,而非普通的劳动雇佣关系。政府为此提供了岗位补贴和社会保险补贴,其资金源于公共财政。因此,公益岗人员若从事兼职,尤其是营利性兼职,将引发一系列问题。其一,违背了政策初衷。公益岗旨在保障困难群体的基本生活与就业,若其有余力从事其他工作并获得收入,是否还符合“就业困难”的认定标准?这涉及到公共资源分配的公平性问题。其二,可能影响本职工作。公益岗的工作内容虽不复杂,但直接关系到基层社区的稳定与居民的服务质量,若因兼职分散精力,损害的将是公共利益。其三,存在利益冲突的风险。例如,一个在社区负责市容管理监督的公益岗人员,若私下为附近商铺提供有偿的“关系协调”服务,其行为的合规性与公正性便荡然无存。当然,政策也并非完全不近人情。对于纯粹的无偿志愿服务,如在节假日参与社区组织的公益活动,且不影响本职工作,通常是被允许甚至鼓励的。但这条界线非常清晰:一旦涉及报酬,就必须慎之又慎,主动向管理部门报备并获得许可,否则极可能面临清退风险。

相较于公益岗人员的“禁”与“限”,退役士兵的兼职问题则呈现出更多的“放”与“导”。退役士兵作为国家和社会的宝贵财富,其就业创业受到国家政策的广泛支持。法律层面并未对退役士兵从事兼职做出特殊限制,他们享有与其他公民同等的劳动权利。因此,大量退役士兵在外兼职或从事副业是一个客观存在的社会现象。他们或利用在部队习得的驾驶、安保、烹饪等技能从事相关兼职,或投身新兴的电商、自媒体领域,积极融入社会。但这并不意味着毫无约束,退役士兵从事兼职的注意事项更多地体现在职业伦理、法律合规与身份维护上。首要的是保密义务。对于曾涉密或仍在保密期内的退役士兵,必须严格遵守国家保密法,任何兼职行为都不得触碰保密红线。其次是合法性。兼职内容必须合法合规,坚决杜绝参与任何黄、赌、毒或非法集资等违法活动,这既是对法律的敬畏,也是对军人荣誉的珍视。再次是主业影响。如果退役士兵已经安置了正式工作,其兼职行为应以不严重影响本职工作为前提。最后,也是非常重要的一点,是形象维护。退役士兵的身份带有天然的社会关注度与信任度,其言行举止在公众眼中往往与军人形象相关联。因此,在选择兼职时,应避免从事可能引发负面社会联想、损害退役军人群体声誉的活动。国家层面也更鼓励退役士兵将个人发展与社会需求相结合,通过创业或成为行业骨干等方式实现更大价值,而非仅仅满足于零散的兼职收入。

将上述三类情况并置进行特殊身份人员兼职合规性分析,我们可以提炼出一个普适性的判断框架。这个框架可以概括为“身份-目的-影响”三维校验模型。第一维是身份校验:你拥有何种特殊身份?是享受国家财政补贴的公益岗人员,是肩负荣誉与保密义务的退役士兵,还是普通的企业员工?不同的身份对应着不同的权利边界与责任约束。第二维是目的校验:兼职的目的是什么?是弥补生活所需,是实现个人价值,还是纯粹的公益奉献?营利性与非营利性是区分不同政策约束的核心分野。第三维是影响校验:兼职行为会产生什么影响?是否影响本职工作?是否损害公共利益?是否与特定身份产生利益冲突?是否对社会或个人声誉带来负面效应?通过这三重校验,绝大多数关于兼职的合规性疑问都能找到清晰的答案。例如,公益岗人员从事营利性兼职,在“身份校验”上就触碰了公共资源公平分配的红线;而退役士兵若从事违法兼职,则在“影响校验”上直接出局。

归根结底,探讨公益兼职及相关群体的兼职行为,是在寻找个人自由与社会责任之间的最佳平衡点。从企业搭建的公益平台,到对公益岗人员的政策约束,再到对退役士兵的引导与规范,我们看到的是一个日益精细化、人性化的社会治理图景。公益兼职的边界,与其说是一条由法规划定的冰冷线条,不如说是一道由社会责任、个人价值与职业伦理共同熔铸的温情界碑。它提醒着每一位参与者,无论是企业、个人还是特殊群体,在追求个人发展与额外收益时,都应将合规与道义置于首位。唯有如此,兼职才能真正成为提升生活品质、贡献社会力量的有益补充,而非引发矛盾与风险的导火索。理解并尊重这条界线,每一位社会成员才能在贡献社会的同时,实现自身更高层次的价值升华。