天天钻兼职平台真的能赚钱吗,安全可靠吗?

在数字经济的浪潮下,“天天钻”这类以手机兼职、任务试玩为噱头的平台如雨后春笋般涌现,精准切中了大量用户渴望利用碎片化时间变现的需求。然而,当“轻松日赚百元”的宣传语扑面而来时,我们心中必然会升起两个核心疑问:这究竟是触手可及的机遇,还是精心包装的陷阱?它真的能赚到钱吗?在投入个人信息与时间成本后,我们面对的又会是一个怎样的安全环境?本文将摒弃浮夸的口号,以严谨的视角,层层深入地剖析“天天钻”模式下的真实图景。

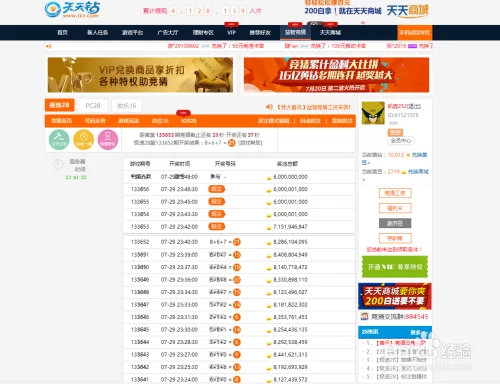

首先,要理解“天天钻”能否赚钱,必须洞穿其商业模式的内核。这类平台本质上是一个连接了广告商、应用开发者与普通用户的任务分发中介。广告商的核心诉求是提升产品曝光度、下载量、用户活跃度或特定关键词的搜索量。例如,一个新开发的App需要大量的初始下载来冲榜,一个电商小程序需要海量用户关注以营造热闹氛围,一个游戏需要真实玩家进行试玩以测试数据并留存。传统推广方式成本高昂且效果难以精准量化,而“天天钻”们则提供了一个“按效果付费”的解决方案。平台将上述需求拆解成一个一个的微任务——注册、下载、试玩几分钟、点赞、关注、投票等,然后将这些任务发布在“任务墙”上。用户完成这些任务,上传截图,经平台审核通过后,便能获得由广告商支付、平台分润后的少量佣金。从这个链条看,用户确实能通过付出劳动(尽管是极其简单的劳动)换取报酬,赚钱的逻辑是成立的。问题在于,这个报酬的含金量与获取的效率如何。

让我们直面“赚钱”这个核心。坦率地说,通过“天天钻”平台获得的收入,其定位更偏向于零花钱的补充,而非一个稳定的副业收入来源。单个任务的报酬通常非常微薄,一个试玩任务可能在1-3元之间,一个关注点赞任务可能仅有几毛钱。这意味着,要想获得相对可观的收入,例如一天50元,可能需要完成数十个甚至上百个任务,这背后投入的时间成本往往被宣传语所忽略。你需要在各种App间频繁切换、等待加载、耐心完成指定步骤,再经历审核的等待。综合计算下来,其时薪可能远低于很多城市的最低工资标准。更值得警惕的是,部分平台会设置“新手福利”阶段,初期任务单价较高,给用户造成一种“赚钱很容易”的错觉,但随着时间推移,高价值任务迅速减少,用户便陷入“耗时多、收益低”的循环。它更像是一个将碎片化时间变现的低门槛工具,而非可持续的职业发展路径。对于那些想在午休、排队等间隙赚杯奶茶钱的用户而言,它或许有一定价值;但若想将其作为主要增收手段,则难免会失望。

接下来,是更为关键的问题:安全与可靠性。这部分的风险远比收益的不确定性更值得警惕。首当其冲的是个人信息的过度采集与滥用风险。为了完成任务,用户通常需要授权平台获取大量的手机权限,包括但不限于设备信息、IMEI码、MAC地址、安装应用列表、地理位置,甚至通讯录、短信等。这些敏感数据一旦被平台收集,其后续的使用和监管往往处于一个灰色地带。它们可能被用于构建用户画像,进行精准广告轰炸,甚至被打包出售给第三方数据公司。在数据安全法规日益严格的今天,这种“以隐私换佣金”的模式本身就潜藏着巨大的隐患。其次,是常见的“付费陷阱”。一些不合规的平台会诱导用户缴纳“会员费”、“升级费”,承诺提供更高价值的专属任务。这已是典型的诈骗手法,一旦付费,不仅不会有高回报任务,连本金都可能血本无归。再者,提现门槛与延迟是用户抱怨最多的问题。平台会设置较高的提现门槛(如满50元或100元方可提现),而当你辛辛苦苦达到门槛后,又可能遭遇“审核繁忙”、“系统维护”等理由导致的无限期延迟提现,甚至账号无故被封,收入清零。这种“看得见却摸不着”的收益,极大地消耗了用户的信任。

那么,如何在这样的环境中辨别真伪,保护自己呢?作为行业观察者,我们建议任何想要尝试此类平台的用户,必须建立一套严谨的筛选与风控机制。第一步,查验平台资质。通过企业信用信息公示系统查询其运营公司的工商信息,查看是否存在经营异常或大量司法纠纷。第二步,深挖用户口碑。不要只看应用市场上的刷分好评,要去知乎、黑猫投诉、贴吧等社区搜索平台名称加“骗局”、“靠谱吗”等关键词,看看用户的真实反馈,尤其是那些负面评价,往往能揭示平台的真实面目。第三步,坚守“零投入”原则。任何需要你先付钱的兼职平台,都可以直接判定为不靠谱,这应是网赚领域的铁律。第四步,做“数据隔离”与“小额测试”。如果决定尝试,最好使用一部备用手机或手机“分身”功能,注册一个不关联任何重要信息的手机号。在初始阶段,完成少量任务并尝试进行小额提现,例如满1元或5元就提现一次,以此来检验平台的提现流程是否通畅,是否存在隐性障碍。只有通过了这些基础测试,才能考虑投入更多时间。这套流程虽稍显繁琐,却是保护自己免受损失的最有效防线。

从更宏观的视角看,“天天钻”模式是“零工经济”在移动互联网时代下沉到极致的产物,它反映了注意力经济的深刻逻辑。我们的每一次点击、每一次停留,都在被量化为商业价值。平台通过提供微薄的激励,巧妙地将我们这些普通用户的“注意力”收割并打包出售。这本身是中性的商业行为,但当监管缺位、平台逐利无度时,就容易滑向侵害用户权益的深渊。我们不应简单地将其妖魔化,但必须清醒地认识到,在这个模式里,用户并非“参与者”,而是“生产资料”。我们出售了自己的注意力、数据和时间,换取的仅仅是产业链末端最微薄的一份残羹。这与我们通过学习技能、提供专业服务(如设计、写作、编程)所获得的回报,有着本质的区别。后者是价值创造,前者是价值消耗。因此,对于有志于通过互联网提升自我、增加收入的个体而言,将时间与精力投入到学习一项可以产生复利效应的技能上,远比在任务墙上进行机械重复点击更有长远意义。

最终,“天天钻”这扇窗,映照出的是个人对时间价值的不同定义。对于寻求一杯奶茶钱以慰藉片刻闲暇的人来说,它或许提供了一个看似可行的出口。但对于渴望构建数字资产、提升个人价值的探索者而言,其投入产出比与成长空间则显得相当有限。选择权永远在于使用者自身,是沉溺于即时反馈的微小循环,还是将精力投向更具长期价值的领域,这个答案,比平台本身是否可靠,更为深刻。在数字世界的迷宫中,保持清醒的认知与审慎的态度,远比抓住任何看似诱人的“机会”都更为重要。