东营兼职处罚,违规兼职取酬会被怎么处理?免予处罚可能吗?

违规兼职取酬,并非指所有的第二职业或额外劳动,而是特指那些违反了党纪国法、单位规章制度,利用职权或职务影响,在未经批准的情况下从事营利性活动并获取报酬的行为。对于普通的企业员工而言,兼职的界定相对宽松,但对于东营事业单位人员和广大党员干部来说,情况则截然不同。根据《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国公务员法》以及《事业单位工作人员处分暂行规定》等一系列法规,此类人员未经批准不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务,也不得经批准兼职但获取薪酬、奖金、津贴等额外利益。其核心立法意图在于构建一道“防火墙”,严防公权私用、利益输送,确保公共资源与权力的纯洁性。因此,所谓的“兼职”一旦与“违规”和“取酬”挂钩,性质便从个人经济行为异化为违纪问题。

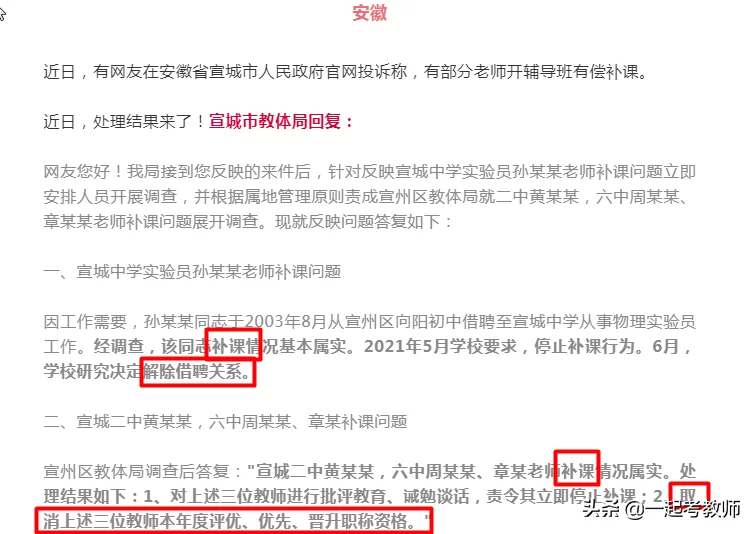

那么,一旦在东营被发现存在违规兼职取酬行为,具体会面临怎样的处理?这一过程并非一刀切,而是依据情节轻重、影响大小、认错态度等多重因素进行综合研判。通常的处理流程始于组织的初步核实与谈话提醒。若情节轻微,例如兼职时间短、所得金额小、未造成不良影响,且本人能深刻认识错误、主动上交违纪所得,组织可能给予批评教育、诫勉谈话或责令作出书面检查等处理。这虽然未构成正式的纪律处分,但会记录在案,对个人的年度考核、评优评先乃至晋升提拔产生实质性影响。若情节相对较重,比如兼职时间较长、收入金额较大、或与本职工作存在潜在的利益冲突,则会触及更为严厉的东营事业单位人员兼职处罚措施。这可能包括党纪处分(警告、严重警告)和政务处分(警告、记过、降级)。特别是对于党员干部,党员干部违规兼职取酬后果更为严重。《中国共产党纪律处分条例》明确规定,此类行为将视情节给予警告直至撤销党内职务处分。如果利用职务或工作上的便利为其他个人或单位谋取不正当利益,并借此兼职取酬,则可能进一步涉嫌贪污受贿,问题性质将从违纪升级为违法,面临开除公职甚至司法制裁的风险。所有处理环节都伴随着一个必然动作:收缴或责令退赔违纪所得,让违规者在经济上“占不到任何便宜”。

面对如此严肃的后果,许多人最关心的问题是:是否存在“免予处罚”的可能性?答案是肯定的,但这个“免予”有着极其苛刻的前提条件,绝不能被视为可以侥幸利用的漏洞。根据相关党纪法规和执纪实践,东营兼职免予处罚的条件主要集中于“主动”二字。其一,必须是个人在组织尚未掌握其问题线索之前,主动、如实地向组织报告自己的违规行为,并深刻检讨。这种“自首”行为体现了对组织的忠诚和对纪律的敬畏,是获得从宽或免予处理的首要前提。其二,必须采取有效措施及时纠正错误,最核心的就是立即停止兼职行为,并主动、全额上缴所有违纪所得。这不仅是一种经济上的清算,更是与错误行为进行切割的实际行动。其三,需要综合考虑其行为情节确实显著轻微,未对单位工作、公共利益造成实质损害。需要强调的是,即使最终免予纪律处分,也可能意味着当事人要接受一次深刻的批评教育,并留下组织处理的记录,这同样是一种警示。因此,所谓的“免予处罚”更像是一种给予犯错者悬崖勒马机会的挽救机制,而非纵容错误的“避风港”。

鉴于违规兼职取酬的巨大风险,最明智的策略莫过于“防患于未然”。对于所有可能触及红线的公职人员、党员干部和国企员工而言,学会违规兼职取酬如何自查自纠是一项必备的职业素养。首先,要进行“身份自查”。明确自己的身份属性,是公务员、参公人员、事业编人员还是国企员工,并熟知自己所适用的具体禁令和报备程序。其次,进行“行为自查”。审视个人及近亲属的从业情况,是否存在未经批准的兼职行为,是否利用了职务影响力,所从事的行业是否与主管、监管范围有冲突。再次,进行“思想自查”。深入反思兼职动机,是出于改善生活的被动需求,还是追逐利益的主动投机,这决定了面对诱惑时的定力。一旦在自查中发现任何可能存在问题的模糊地带,正确的做法不是掩饰观望,而是立即启动“自纠”程序。主动找到单位的组织人事或纪检监察部门,坦诚说明情况,寻求政策指导,并按照要求补办手续或立即整改。这种积极主动的态度,本身就是对自己职业生涯的最大保护。

归根结底,关于违规兼职取酬的讨论,本质上是关于个人利益与公共利益、眼前收益与长远发展的权衡。在东营乃至全国范围内,纪律和规矩的网正在越织越密,监督执纪的手段也日益智慧化、精准化。任何试图钻制度空子、打“擦边球”的想法,都无异于在悬崖边试探。清晰的东营违规兼职取酬处理规定已经为所有人划定了行为的边界。与其在事发后追悔莫及,试图寻找免责的蛛丝马迹,不如从源头做起,心存敬畏、手握戒尺,将全部精力投入到本职工作中,用干净的业绩和清白的履历,换取职业生涯的稳固与个人家庭的安宁。一时的额外收入或许诱人,但与职业声誉的清白、个人前途的光明相比,其分量不言自明。这道选择题,考验着每个人的智慧,更检验着每个人的品格。