电脑打码咋打开网页,用起来有风险不?

在技术圈,偶尔会听到一个非正式但颇为形象的词——“打码”,尤其是在讨论如何访问某些特定网页或调试网络请求时。许多人将其理解为一种神秘的技术,能够“破解”或“绕过”某些限制。那么,这所谓的“电脑打码咋打开网页”究竟是什么?从专业角度看,它并非什么黑科技,其本质通常指向两类操作:一是使用专业的抓包工具(如Fiddler、Charles)作为代理来拦截、修改并转发网络数据;二是利用浏览器自带的开发者工具进行请求调试。这两种方法赋予了普通用户或开发者近乎上帝视角的能力,可以窥探浏览器与服务器之间的通信细节,但这份能力的背后,也潜藏着不容忽视的风险。

要理解如何通过“打码”的方式打开网页,我们必须先掌握其核心原理。以市面上流行的抓包工具Fiddler为例,它的工作方式是在你的电脑上搭建一个本地代理服务器。当你设置系统网络代理指向Fiddler后,你所有应用程序(包括浏览器)发出的网络请求,都会先经过Fiddler这一“中转站”。在这里,你可以清晰地看到每一个请求的URL、请求头(Headers)、请求体(Body)等全部信息。更重要的是,你可以在请求发送到服务器之前,或服务器返回响应到达浏览器之前,对其内容进行任意修改。比如,一个网页检测到你的用户环境(User-Agent)是PC端而拒绝访问,你就可以通过Fiddler抓取该请求,将User-Agent伪装成移动端,再重新发送,从而“欺骗”服务器,成功打开网页。这便是“打码”最典型的应用场景之一。同理,对于一些需要特定参数或Token才能访问的接口,开发者也可以通过这种方式,手动构造或复制一个有效的请求进行调试,极大地提高了开发效率。

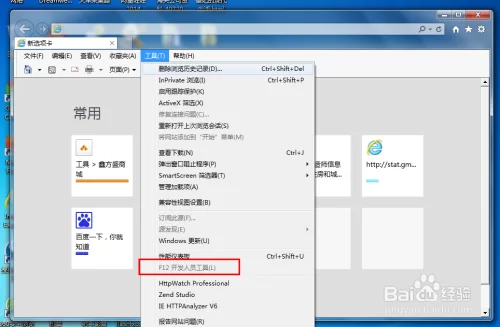

除了Fiddler这类重量级工具,现代浏览器内置的开发者工具(通常按F12键调出)也提供了轻量级的“打码”能力。在其“网络”面板中,我们可以实时监控当前页面的所有网络活动。虽然它不能像Fiddler那样全局拦截,但同样具备强大的调试功能。例如,你可以找到一个特定的请求,右键选择“复制为cURL”,然后在命令行中修改参数后重新发起;或者,在某些高级版本的浏览器中,甚至可以直接在开发者工具里对请求进行“重放”或“覆盖”。这种方式的优点在于无需安装额外软件,集成度高,非常适合前端开发者快速定位和解决问题。无论是使用专业抓包工具还是浏览器开发者工具,其核心价值都在于赋予我们审视和干预网络流量的能力,这对于网络协议学习、API接口测试、性能优化以及安全渗透测试等领域,都是不可或缺的利器。

然而,能力越大,责任越大,风险也如影随形。当我们谈论“电脑抓包工具打开网页”的风险时,首要的也是最致命的,便是数据安全与隐私泄露问题。抓包工具的本质是一个“中间人攻击”的模拟器。当你使用它时,你是在自愿地将所有网络流量交给它来审查。如果你使用的是官方、可信的工具(如Fiddler、Charles),并且在受控的环境下使用,风险相对可控。但倘若你从非官方渠道下载了被篡改过的抓包软件,或者轻信了网络上某些所谓的“免费代理”、“加速器”并导入了它们提供的证书,那么后果将不堪设想。在这种情况下,你电脑上所有明文传输的数据,甚至是你以为是加密的HTTPS数据(因为攻击者已经用他的证书替换了原始证书),都将毫无保留地暴露在攻击者面前。你的社交媒体账号密码、网银登录信息、私人聊天记录、浏览习惯……所有这些构成你数字生活的核心隐私,都可能被轻易窃取。这并非危言耸听,而是技术实现的必然结果。

其次,不当使用抓包技术还可能触及法律与合规的红线。根据我国的《网络安全法》等相关法律法规,任何未经授权对计算机信息系统进行渗透、干扰或截取数据的行为都可能构成违法。普通用户使用抓包工具调试自己开发的网站或测试公开API,这属于正常的技术探索。但如果你试图利用它去攻击他人网站、窃取商业机密、获取他人个人信息,性质就完全变了,将从技术爱好者沦为网络黑产从业者。即便是在企业内部,员工如果未经许可擅自使用抓包工具分析公司业务数据,也可能违反公司规定,甚至造成商业数据泄露,承担法律责任。因此,我们必须清醒地认识到,技术本身是中立的,但技术的应用必须被严格限定在法律和道德的框架之内。区分“白帽子”的安全测试与“黑帽子”的非法入侵,核心就在于“授权”二字。

那么,如何才能在享受技术便利的同时,确保自身安全呢?“如何安全使用抓包软件”应当成为每一个使用者必修的功课。首先,来源是关键。务必从官方网站下载抓包工具,并校验其数字签名,杜绝使用任何来路不明的破解版或修改版。其次,环境要隔离。如果条件允许,最好在虚拟机或独立的测试设备上进行抓包操作,避免在处理日常事务(如网银、支付)的主机上长期开启代理。再次,证书要慎管。抓包工具为了解密HTTPS流量,会安装一个根证书。请确保这个证书仅在你信任的环境中启用,并在完成调试后及时从系统中移除或禁用系统代理,恢复正常的网络连接。最后,用途要合规。明确自己的使用边界,只对自己拥有权限或明确获得授权的系统进行抓包分析。对于任何他人的数据,都要保持敬畏之心,不窥探、不复制、不滥用。养成这些良好的使用习惯,是驾驭这把“双刃剑”的必要前提。

“电脑打码打开网页”这一行为,揭示了网络世界运行的基本逻辑,也折射出技术探索与安全防护之间的永恒博弈。它既是开发者手中的精妙手术刀,用以剖析问题、优化体验;也可能成为别有用心者手中的利斧,用以破坏规则、攫取私利。从使用Fiddler修改一个请求头,到在开发者工具里重放一个API调用,每一步操作都体现了使用者对网络协议的理解深度。然而,技术的边界,最终由使用者的良知与准则来划定。在信息如潮水般涌来的今天,保持一份对技术的敬畏,坚守一份对责任的担当,比掌握任何高超的技巧都更为重要。唯有如此,我们才能真正成为技术的主人,而非其潜在风险的受害者。