近期,多个社交平台和投诉渠道出现大量关于“o盟补油卡”的用户反馈,集中指向其兑现困难、信息泄露及资金损失风险,引发公众对该项目是否涉嫌欺骗的广泛质疑。作为近年来兴起的加油卡补油服务平台,o盟补油卡宣称通过“预付费充值+折扣补油”模式为用户节省加油成本,但实际操作中的诸多异常,让这一模式的真实性蒙上阴影。用户反馈显示风险高,这究竟是商业模式的固有缺陷,还是精心设计的欺骗陷阱?需从其运作逻辑、风险本质及用户权益保护等维度深入剖析。

o盟补油卡:概念与运作模式的表象与内里

o盟补油卡并非官方油站发行的加油卡,而是由第三方平台推出的“补油服务”产品,其核心模式为:用户向平台支付一定费用(如充值1000元获得1200元补油额度),通过平台APP或小程序绑定车辆信息后,在指定合作油站加油时,以“折扣价”从账户扣除金额完成支付。平台宣称“与全国数万家民营油站合作”,通过批量采购油品资源拿到内部折扣,让用户“用更少钱加更多油”。这种“预付费+折扣”的模式,精准切中了用户对高性价比加油的需求,尤其在油价波动频繁的背景下,吸引了大量有车族参与。

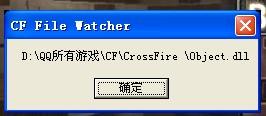

然而,这种模式的可持续性存在明显疑点。正常油品销售中,民营油站的利润空间本就有限,若要给第三方平台提供足够折扣,意味着平台需具备极强的议价能力或供应链整合能力。但公开信息显示,o盟补油卡运营主体多为注册资金不足百万的小微企业,其宣称的“全国油站合作网络”缺乏权威背书,用户在加油时频繁遭遇“合作油站无法识别”“系统故障无法扣款”等问题,暴露了平台与油站合作的虚假性。

用户反馈:风险高发的集中体现

用户反馈显示风险高,绝非空穴来风。在黑猫投诉、12315等平台,关于o盟补油卡的投诉已超千条,核心问题可归纳为三类:

一是“兑现难”。多位用户反映,充值后账户额度虽显示正常,但在加油时却提示“余额不足”或“系统异常”,客服则以“油站设备故障”“账户审核中”等理由拖延,最终导致资金无法使用。有用户充值5000元后仅使用800元,剩余额度便被“冻结”,客服要求再次充值“解冻账户”,形成“越充越难用”的恶性循环。

二是“信息泄露”。用户注册o盟补油卡需提交身份证、车牌号、手机号等敏感信息,部分反馈称,在平台注册后频繁接到陌生推销电话,内容涉及二手车销售、贷款广告等,甚至出现“冒用用户信息办理虚假加油卡”的案例,说明平台在数据安全方面存在重大漏洞。

三是“资金链断裂风险”。随着用户基数扩大,平台开始以“推广奖励”“拉人头返现”等方式鼓励发展下线,模式逐渐演变为“庞氏骗局”特征。当新用户增长放缓,平台便无法用新增充值填补旧用户的兑现需求,最终导致客服失联、平台关闭,用户血本无归。某地区用户群中,已有超百人因平台“跑路”集体维权,涉案金额达数十万元。

商业模式本质:信息不对称下的欺骗性设计

o盟补油卡的高风险,根源在于其利用信息不对称构建的“伪价值”链条。从表面看,用户获得了“加油折扣”,但实质是用户资金被平台挪用,用于维持运营或支付早期用户的“返利”。这种模式的核心逻辑是:用“高收益”吸引用户预付费,用新用户的资金填补旧用户的兑现缺口,一旦资金链断裂,用户权益便无从保障。

此外,平台通过模糊“合作油站”范围、隐藏“充值不退”条款等方式,刻意规避责任。用户协议中常注明“最终解释权归平台所有”,而油站合作的真实性、折扣计算的透明度均未公开,导致用户在维权时缺乏证据。这种“重营销、轻服务”的运营策略,本质上是对消费者知情权和公平交易权的侵害,已涉嫌违反《消费者权益保护法》及《反不正当竞争法》相关规定。

行业警示:预付费消费陷阱的共性特征

o盟补油卡并非个例,而是近年来预付费消费陷阱的典型代表。从共享单车押金难退、在线教育机构“跑路”,到如今的加油卡充值骗局,此类骗局往往具备三个共性:一是抓住用户“贪便宜”心理,承诺远超市场常规的优惠;二是利用“互联网+”“区块链”等概念包装,增强迷惑性;三是通过“拉人头”模式快速扩张,缺乏实体业务支撑。

对于消费者而言,识别此类骗局的关键在于:警惕“无风险高回报”承诺,核实平台资质与资金监管情况,避免一次性大额充值。对于监管部门,需加强对预付费消费领域的资金监管,要求平台建立“第三方存管”机制,确保用户资金专款专用,同时加大对虚假宣传、数据泄露等行为的处罚力度,从源头上遏制骗局滋生。

用户反馈显示风险高,o盟补油卡的问题已不仅是商业模式的失败,更是对市场信任的透支。在数字消费时代,新技术不应成为欺骗的工具,而应服务于提升用户体验与效率。消费者需保持理性,对“天上掉馅饼”的优惠保持警惕;行业更需回归本质,以透明合规的运营赢得信任。唯有如此,才能避免更多用户陷入“补油卡”式的消费陷阱,维护健康有序的市场环境。