CF卡密兑换未到账,卡盟里的操作怎么啦?这几乎是每位CF玩家都可能遇到的糟心问题:明明在卡盟平台成功兑换了游戏卡密,点开CF客户端却提示“激活失败”或“卡密无效”,卡盟客服却坚称“已成功发放”。这种“信息差”背后,究竟是卡盟操作流程出了纰漏,还是玩家自身存在认知盲区?要解开这个谜团,我们需要深入卡密兑换的全链路,从操作细节到技术机制,逐一拆解“未到账”背后的真实原因。

操作流程不规范:卡盟兑换的“隐形门槛”

卡盟作为第三方游戏卡密交易平台,其兑换流程往往存在多个“手动操作环节”,这正是导致未到账的高发区。新手玩家最容易忽略的,是“卡密格式校验”这一步。例如,部分CF卡密包含特殊字符(如“-”或“空格”),在手动输入时若漏输或多输,客户端便无法识别。更隐蔽的是“大小写敏感”问题——部分卡盟生成的卡密默认大写,而玩家在手机端输入时可能误触小写键,系统直接判定为无效。此外,卡盟普遍要求“先付款后发卡”,部分玩家在支付后未等待平台人工审核(尤其是大额订单),就反复点击“兑换”,导致平台后台生成重复订单,最终只发放其中一个卡密,其他订单被系统判定为“异常”作废。这些看似微小的操作失误,实则构成了卡密兑换的第一道“隐形门槛”。

系统延迟与缓存异常:技术层面的常见故障

即便玩家操作无误,卡密兑换仍可能因“技术因素”延迟到账。CF卡密兑换依赖腾讯官方的激活接口,而卡盟平台需通过该接口实时同步卡密状态。当腾讯接口出现高并发延迟(如节假日大量玩家集中兑换),卡盟后台的“到账状态”可能存在10-30分钟的滞后——此时玩家在卡盟看到“已发放”,但CF系统尚未完成数据同步,自然提示未到账。另一种常见问题是“客户端缓存异常”。部分玩家未及时更新CF客户端,或登录了“非官方渠道版本”,导致系统无法读取最新的卡密激活记录。这种情况下,即使卡密已成功绑定账号,客户端仍会显示“兑换失败”,而实际卡密已在服务器端激活,玩家只需清除缓存或重启客户端即可恢复。

卡密状态异常:被忽视的“有效期”与“使用限制”

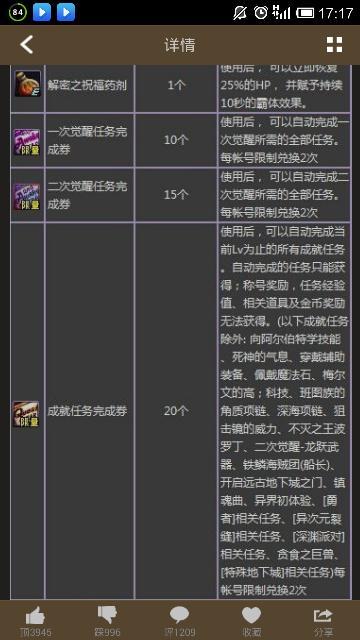

卡密本身的“生命周期”管理,是玩家最容易忽视的雷区。CF卡密普遍存在“有效期”,部分卡盟为促销会推出“短期特惠卡密”,有效期仅3-7天,若玩家购买后未及时兑换,卡密会自动失效,此时卡盟后台虽记录“未使用”,但已无法激活。更复杂的是“区域限制”与“账号绑定规则”:部分卡密仅限“新账号”激活,或限制在特定大区(如“广东一区”)使用,若玩家账号不符合条件,兑换时会被腾讯系统直接拦截。此外,卡盟平台可能因“风控机制”冻结部分卡密——例如同一IP短时间内频繁兑换多张卡密,或卡密来源被判定为“异常渠道”,腾讯会将其加入“黑名单”,导致玩家在卡盟显示“成功兑换”,实际激活时却提示“卡密已被禁用”。

平台机制差异:不同卡盟的“到账逻辑”解析

不同卡盟平台的运营模式,直接影响卡密兑换的效率与可靠性。当前市面上的卡盟主要分为“全自动发卡”与“人工审核发卡”两类。前者通过API接口与腾讯系统直连,理论上可实现“秒到账”,但接口稳定性受腾讯政策影响极大,一旦接口升级或维护,卡密便会卡在“发放中”状态。后者则依赖客服手动核对订单后发卡,虽然响应速度较慢(通常需5-30分钟),但能避免因接口异常导致的“发放失败”问题。值得注意的是,部分不良卡盟会利用“信息差”拖延处理:当玩家反馈未到账时,客服以“系统延迟”为由敷衍,实则卡密已被重复售卖或挪作他用。这类平台往往缺乏“订单追溯机制”,玩家无法提供兑换记录截图时,维权难度极大。

面对“CF卡密兑换未到账”的问题,玩家需建立“三层排查逻辑”:首先自查操作细节,确认卡密格式、大小写、有效期是否符合要求;其次检查客户端状态,更新版本并清除缓存;最后联系卡盟客服,要求提供“后台发放记录”与“腾讯接口返回日志”。若平台无法提供有效凭证,需立即停止交易并向平台所在地的市场监管部门举报。从行业角度看,卡密兑换问题的根源在于“第三方平台与官方系统的信任壁垒”——卡盟无法实时同步腾讯的卡密状态,玩家又缺乏直接的验证渠道。未来,随着区块链技术的应用,或许能实现卡密“全流程可追溯”,从根本上解决“未到账”的信任危机。在此之前,玩家唯有选择口碑良好、支持“售后担保”的正规卡盟,才能最大限度降低兑换风险。毕竟,游戏乐趣不该被卡密问题绊住脚,理性选择与规范操作,才是享受CF世界的“通关密码”。