用户在虚拟商品交易领域,面对“众商卡盟可靠吗?质量保障背后的真相!”这一疑问时,本质上是在探寻一个虚拟商品交易平台的信任根基——在看不见实物、摸不到服务的交易场景中,所谓的“保障”究竟是实打实的承诺,还是流于形式的宣传?作为连接虚拟商品商家与消费者的核心枢纽,众商卡盟这类卡盟平台的可靠性,直接关系到用户资金安全与服务体验,而其质量保障机制的真实效力,更是解开这一疑问的关键钥匙。

虚拟商品交易的特殊性,决定了“可靠性”成为用户选择平台的底线标准。不同于实体商品的“一手交钱一手交货”,虚拟商品——无论是游戏点卡、话费充值,还是软件会员、课程兑换码——其交易过程完全依赖数字信息的传递。用户购买后无法通过物理形态判断质量,只能依赖平台提供的卡密是否有效、服务是否到账、售后是否响应。这种“非接触式”交易模式,天然放大了用户对“可靠性”的焦虑:卡密是否会重复销售?充值延迟是否算违约?售后客服是否只是“机器人”推诿?这些问题直指众商卡盟质量保障的核心——它能否在虚拟商品的“信息黑箱”中,为用户搭建一条可信赖的交易路径?

用户对众商卡盟可靠性的疑虑,本质是对“保障机制”执行力的深层拷问。多数卡盟平台在宣传时,都会强调“7天无理由售后”“24小时客服响应”“假一赔三承诺”等质量保障条款,但这些承诺在现实中能否落地?从行业现状来看,部分平台为追求流量,对入驻商家的资质审核流于形式,导致“三无商家”甚至“欺诈商家”混入其中。这类商家可能以低价吸引用户,实际提供的却是无效卡密或延迟服务,当用户申请售后时,平台则以“超过充值时效”“非平台官方渠道购买”等理由推卸责任。更有甚者,部分平台的“售后通道”仅是摆设,用户提交申请后石沉大海,最终只能自认倒霉。这种“承诺很丰满,现实很骨感”的落差,让用户对众商卡盟的可靠性打上问号——质量保障究竟是保护用户的盾牌,还是平台吸引流量的幌子?

真正的质量保障,需要平台构建“事前预防、事中监控、事后追责”的全链路管理体系,而非仅靠事后补救的“空头支票”。在事前预防环节,众商卡盟是否建立了严格的商家准入机制?比如要求商家提供营业执照、货源授权证明、缴纳保证金,并通过小批量测试验证卡密有效性?在事中监控环节,平台能否实时追踪交易数据,对异常订单(如同一卡密频繁销售、充值失败率突增)自动预警,并及时介入处理?在事后追责环节,当用户遭遇质量问题时,平台能否快速核实责任,而非让商家与用户互相“扯皮”?这些环节的执行力,才是判断众商卡盟可靠性的试金石。例如,头部卡盟平台通过引入区块链技术对卡密进行溯源,确保每一张卡密从生成到销售的全流程可追溯,同时设立“先行赔付基金”,对确属平台责任的损失直接赔付,这种“技术+制度”的双重保障,才是质量保障的“真相”所在。

用户自身的风险意识,同样是影响交易可靠性的重要变量。在虚拟商品交易中,部分用户因贪图低价,选择无资质的第三方商家或“个人卖家”,这类交易脱离平台监管,一旦出现问题,平台的质量保障条款自然无法覆盖。例如,有用户为节省几元话费费,通过社交软件添加“低价卡密卖家”,结果支付后对方直接拉黑,此时即便该卖家曾在众商卡盟有过交易记录,但因交易发生在平台外,平台也无法介入。因此,众商卡盟的可靠性,不仅取决于平台的保障机制,也依赖于用户是否选择“平台内交易”“官方认证商家”等规范操作——毕竟,再完善的保障体系,也无法覆盖用户主动放弃保护的“漏洞”。

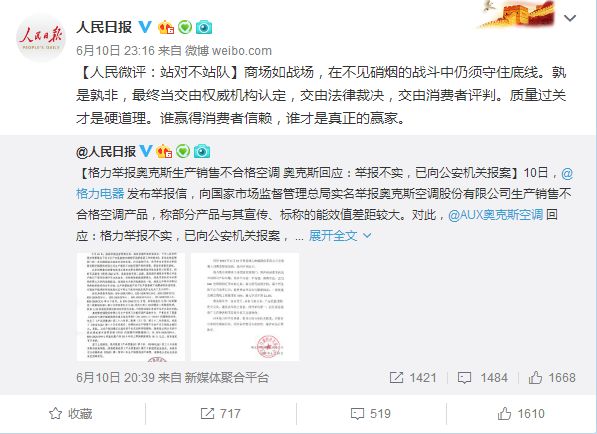

行业规范化趋势下,众商卡盟的可靠性将取决于其能否主动拥抱监管与技术创新。近年来,随着虚拟商品交易规模扩大,相关部门陆续出台《网络交易监督管理办法》等政策,要求平台落实商家资质审核、交易信息保存、消费者权益保护等责任。对众商卡盟而言,合规不再是“选择题”,而是“生存题”。同时,技术的迭代为质量保障提供了新可能:通过AI算法识别异常交易行为,通过智能客服实现7×24小时即时响应,通过数字水印技术防止卡密泄露……这些技术创新不仅能提升平台的服务效率,更能从根本上减少质量问题的发生。可以说,未来的卡盟竞争,不再是“谁的价格更低”,而是“谁的保障更硬”——只有将质量保障从“宣传口号”转化为“落地能力”的平台,才能真正赢得用户信任。

回到最初的问题:“众商卡盟可靠吗?质量保障背后的真相!”真相并非简单的“是”或“否”,而是一套动态平衡的系统——它需要平台以“零容忍”的态度筛选商家,以“技术赋能”的手段监控交易,以“用户优先”的理念落实售后;也需要用户以“理性消费”的心态选择渠道,以“风险意识”的操作规避陷阱。当平台的责任与用户的智慧形成合力,虚拟商品交易的“可靠性”才能真正落地,质量保障也才能从“承诺”变为“现实”。对众商卡盟而言,唯有正视这一真相,才能在行业的规范化浪潮中站稳脚跟,成为用户真正信赖的“虚拟商品交易管家”。