初晓晓卡盟创始人是谁?这一问题在虚拟商品交易圈内始终萦绕着神秘色彩,而要真正揭开这一谜团,必须深入卡盟行业的运作肌理——它不仅是个人创业的缩影,更折射出虚拟商品交易生态的复杂性与灰色地带。卡盟,作为游戏点卡、软件激活码、虚拟服务等数字商品的交易平台,曾以“低价”“便捷”吸引大量用户,但其背后隐藏的创始人逻辑、盈利模式与行业乱象,才是理解“初晓晓卡盟”这一具体案例的关键。

卡盟行业的诞生与互联网虚拟经济的爆发密不可分。早在十年前,随着网游、社交软件的普及,虚拟商品需求激增,但官方渠道价格体系僵化、充值门槛较高,催生了以“代理分销”为核心的卡盟模式。这类平台通过对接上游供应商(如游戏运营商、软件开发商),以批量采购价拿货,再发展下级代理或面向终端用户加价销售,形成“总代-分代-用户”的层级链条。在这一模式下,卡盟创始人的角色更像“资源整合者”与“规则制定者”——他们需要打通上游货源、搭建技术平台、设计代理分成机制,同时游走在监管边缘,最大化利润空间。初晓晓卡盟作为行业参与者,其创始人虽未公开露面,但可推断其具备互联网行业经验、供应链资源及对灰色地带的敏感把控能力,这类创始人往往隐于幕后,通过团队运营维持平台运转,既享受行业红利,又规避法律风险。

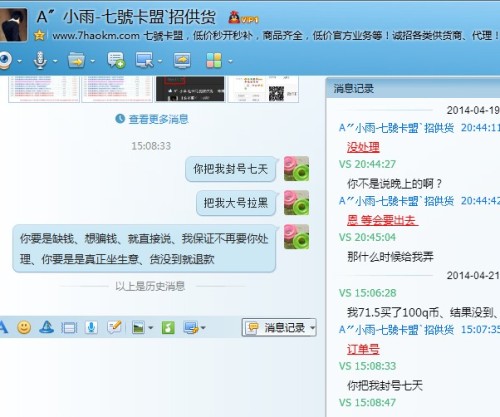

要理解“初晓晓卡盟创始人是谁”,先需拆解卡盟的盈利内幕。其核心逻辑在于“信息差”与“层级压榨”:上游供应商以极低价格(如1元面值的游戏点卡可能只需0.7元)供货给卡盟平台,平台再设定不同代理级别——普通代理拿货价9折,VIP代理8折,总代甚至可低至6折。下级代理需向上级缴纳代理费或完成业绩指标才能获得更低价位,而终端用户则直接在平台按原价购买。这种模式看似“多方共赢”,实则暗藏陷阱:创始人通过收取高额代理费、设置“提现门槛”(如要求代理完成一定流水才能提现)、“卷款跑路”(当平台资金链断裂时直接关闭)等方式获利,而底层代理和用户往往成为最终受害者。此外,部分卡盟还涉及“黑产交易”,如售卖盗版软件、游戏外挂、个人信息等,通过“暗网通道”完成交易,进一步增加监管难度。初晓晓卡盟若想在这一生态中立足,其创始人必然深谙这些“潜规则”,否则难以在激烈竞争中存活。

行业乱象的背后,是卡盟模式的先天缺陷与监管缺失的叠加。虚拟商品具有“无实物、易复制、追溯难”的特点,为欺诈行为提供了温床。许多卡盟平台打着“永久折扣”“充值送福利”的旗号吸引用户,实则通过“拆东墙补西墙”的方式维持运营——用新用户的充值款支付老用户的提现,一旦新增用户不足,平台便会瞬间崩盘。据行业观察,卡盟平台的平均寿命不足6个月,创始人往往在积累一定资金后便更换平台名称和域名,另起炉灶,形成“割韭菜”循环。更严重的是,部分卡盟与洗钱团伙勾结,利用虚拟交易的匿名性转移非法资金,将平台沦为“洗钱工具”。这种乱象不仅损害用户权益,更冲击虚拟经济的正常秩序,而初晓晓卡盟作为行业一员,其创始人的身份选择(是否主动涉黑、是否合规运营)直接决定了平台的性质与命运。

近年来,随着监管趋严,卡盟行业正面临生死考验。2021年《关于防范虚拟货币交易炒作风险的通知》出台后,央行等十部门联合整治,要求虚拟商品交易平台落实“实名制”“反洗钱”等要求,大量卡盟因违规被关停。行业开始向合规化转型:头部平台接入正规支付渠道(如微信、支付宝),与上游供应商签订正规授权协议,建立用户投诉机制。但转型之路步履维艰——创始人需要放弃“灰色盈利”模式,转向技术升级与服务优化,这对依赖“信息差”生存的传统卡盟而言无异于“刮骨疗毒”。初晓晓卡盟若想持续发展,其创始人必须做出抉择:是继续在灰色地带游走,最终被监管淘汰?还是顺应趋势,打造合规、透明的虚拟商品交易平台?这不仅关乎个人命运,更影响着整个行业的未来走向。

回到最初的问题:“初晓晓卡盟创始人是谁?”或许答案已不再重要。在卡盟这个充满投机与风险的行业里,创始人更像是一个符号,代表着虚拟商品交易生态的逐利本质与监管博弈。对于用户而言,与其纠结于创始人的身份,不如认清卡盟模式的本质——它曾是虚拟经济初期的“野蛮生长”产物,但在法治化、规范化的今天,唯有坚守合规底线、尊重用户权益的平台才能长久生存。对于行业而言,初晓晓卡盟的案例提醒我们:任何脱离监管的创新终将被淘汰,唯有拥抱规则、服务真实需求,才能在虚拟经济的浪潮中行稳致远。