加入卡盟会员真的能赚钱吗?收益究竟如何?这是许多虚拟商品从业者和兼职者常问的问题。卡盟作为游戏点卡、虚拟服务、数字商品等交易的线上平台,其会员体系通常以“进货折扣”“优先权限”“专属客服”等权益吸引用户,但“赚钱”并非简单的付费入会就能实现,其背后涉及市场供需、运营能力、政策风险等多重因素。要客观评估卡盟会员的赚钱潜力,需从盈利模式、现实收益、潜在风险三个维度深入剖析。

卡盟会员的盈利模式:信息差与渠道差的双重博弈

卡盟会员的核心盈利逻辑,本质是利用信息差和渠道差赚取差价。普通用户购买虚拟商品(如游戏点卡、话费充值、软件激活码等)时,通常面向零售市场,价格较高;而卡盟会员通过付费获得平台“代理资格”,可享受低于市场价的批发价,再通过社交平台、电商平台或线下渠道转售,赚取中间差价。例如,某款游戏点卡的零售价可能为100元/张,卡盟会员进货价仅需85元,转售95元即可获利10元。此外,部分卡盟设置“层级代理”模式,高级会员可发展下级会员,通过下级的进货量获得返利,形成“金字塔式”收益结构。这种模式下,会员的收益不仅来自商品差价,更依赖下级团队的扩张,这也是其吸引人的关键,但也埋下了风险隐患。

现实收益:从“理论可行”到“实践艰难”的鸿沟

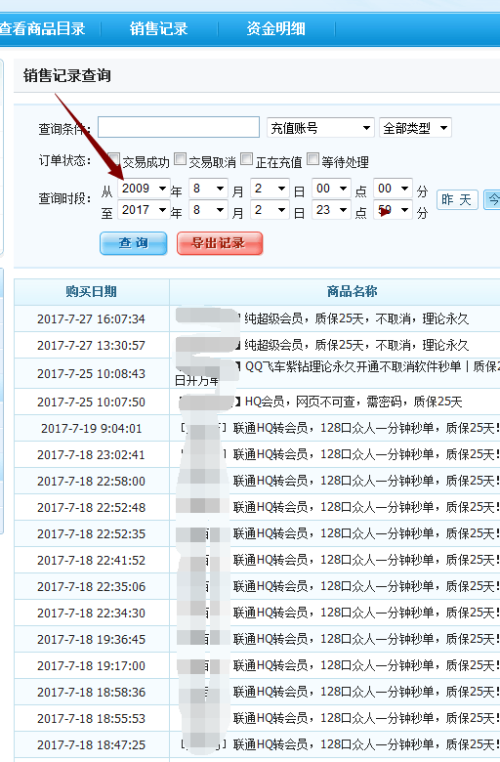

尽管盈利模式看似清晰,但卡盟会员的实际收益往往与预期存在巨大差距。首先,虚拟商品市场已高度饱和,早期“低买高卖”的红利期早已过去。随着淘宝、拼多多等综合电商平台及垂直虚拟交易平台的兴起,商品价格透明度极高,普通会员的进货价优势被稀释。例如,某卡盟会员声称进货价低至市场价的8折,但实际在淘宝上搜索同类商品,许多店铺因销量大、拿货渠道优,售价甚至低于会员进货价,导致会员无利可图。其次,会员需要投入额外成本进行推广,无论是社交平台的流量购买、电商平台的店铺运营,还是线下地推,都需要时间和资金投入。对于兼职者而言,若缺乏稳定的客户群和运营经验,很难覆盖这些隐性成本。最后,层级代理模式的收益更依赖“拉人头”,而非真实商品流通。数据显示,多数卡盟会员中,80%以上的收益来自下级会员费而非商品销售,这意味着底层会员往往成为“接盘侠”,实际收益远低于宣传的“月入过万”。

潜在风险:政策监管与平台规则的双重挤压

卡盟会员赚钱的另一大挑战,来自政策监管和平台规则的不确定性。虚拟商品交易涉及资金安全、信息安全、税务合规等多方面问题,近年来监管部门已多次出台政策规范市场。例如,要求虚拟交易平台落实实名制、反洗钱措施,禁止为非法交易提供渠道。部分卡盟平台因未取得相关经营资质,或存在“洗钱”“赌博资金流转”等违规行为,突然关停跑路的情况屡见不鲜,会员不仅无法提现,甚至可能因“明知故犯”承担法律责任。此外,卡盟平台的规则制定权完全掌握在运营方手中,会员费、提现手续费、进货折扣等随时可能调整,甚至单方面终止会员权益。例如,某卡盟平台以“系统升级”为由,暂停会员提现功能数月,导致大量会员资金被套牢。这种“平台霸权”让会员的收益保障变得极其脆弱。

理性看待:赚钱与否,取决于“资源+能力+合规”的三重匹配

那么,加入卡盟会员真的完全无法赚钱吗?也并非如此。对于具备特定资源、运营能力和合规意识的用户,仍有机会在细分领域获得稳定收益。例如,专注于某款小众游戏的虚拟商品交易,因玩家群体固定、竞争较小,会员可通过社群运营建立信任,提供稳定供货,赚取合理差价;或针对企业客户,提供批量虚拟服务(如企业话费、软件授权),利用会员的批发价优势签订长期合同,实现薄利多销。但前提是,必须摒弃“躺赚”心态,将卡盟会员视为一个“工具”而非“捷径”,通过市场调研、精准定位、合规经营,才能将平台权益转化为实际收益。

归根结底,“加入卡盟会员真的能赚钱吗?收益究竟如何?”这一问题,没有绝对肯定的答案。虚拟商品市场的赚钱逻辑从未改变,但游戏规则已从“信息差垄断”转向“综合能力竞争”。会员若只看到“低折扣”“高返利”的宣传,而忽视市场现实、政策风险和自身条件,最终可能陷入“投入与收益不成正比”的困境;反之,若能理性评估资源禀赋,深耕细分市场,严守合规底线,卡盟会员的“批发权限”或许能成为创业路上的助力,但绝非通往财富自由的捷径。赚钱的本质,始终是价值创造与风险控制的平衡,卡盟会员也不例外。