在游戏玩家群体中,“卡盟刷英雄级武器”始终是一个充满争议的话题。许多玩家被“低价获取”“快速成型”的承诺吸引,却往往忽略了背后的风险与复杂性。卡盟作为游戏道具交易的灰色地带,其提供的“刷武器”服务真的靠谱吗?操作过程是否如宣传般简单?这些问题需要从技术风险、平台可信度、法律边界等多个维度进行深入剖析。

卡盟刷武器的“便捷”表象:低成本诱惑下的玩家心理

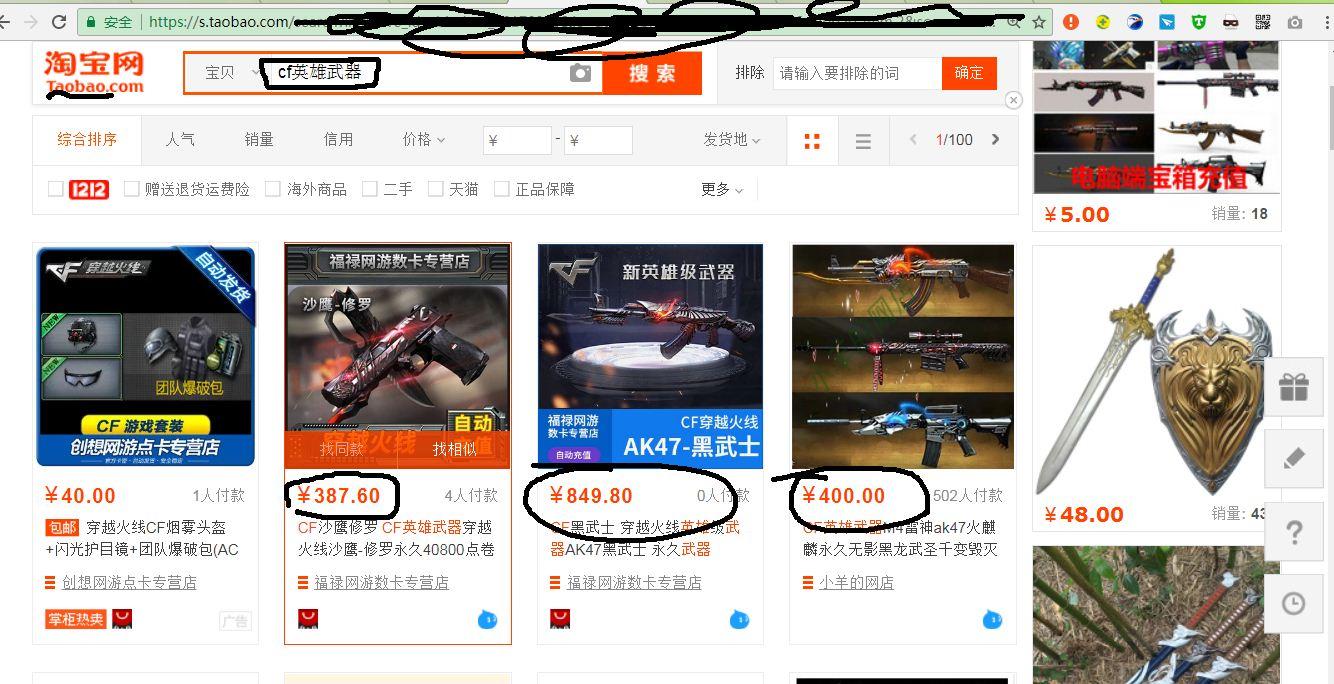

英雄级武器作为《穿越火线》《逆战》等射击游戏的顶级道具,不仅拥有独特的外观,还附带属性加成,成为许多玩家提升游戏体验的“硬通货”。官方获取途径通常需要高额充值或漫长积累,而卡盟平台则打出“1折起”“秒到账”的广告,利用玩家“性价比至上”的心理吸引流量。所谓“刷武器”,本质是通过第三方工具或漏洞绕过游戏官方的充值系统,非正常生成道具。这种模式看似绕过了官方渠道,实则让玩家陷入“低成本高回报”的认知陷阱——当诱惑远大于风险感知时,玩家往往容易忽略潜在危机。

“靠谱吗”?安全与合规的双重拷问

从安全性角度看,卡盟刷武器毫无保障。首先,玩家需要向平台提供游戏账号、密码甚至密保信息,这些敏感数据一旦被泄露或恶意利用,轻则账号被盗装备被转卖,重则因涉及“盗号”面临法律纠纷。其次,卡盟平台本身缺乏监管,多数为临时搭建的“短命”网站,卷款跑路事件屡见不鲜。有玩家反馈,支付费用后平台以“系统维护”“审核延迟”等借口拖延,最终消失无踪,维权无门。

更关键的是合规性问题。几乎所有游戏用户协议都明确规定,禁止使用第三方工具或非官方渠道获取道具,一旦被检测到,轻则道具被回收、账号封禁,重则被列入“游戏黑名单”。卡盟刷武器的操作流程往往需要玩家配合“异常登录”“道具转移”等敏感操作,这些行为在游戏监测系统下极易触发风控机制。某头部射击游戏的安全团队曾透露,每年因参与“黑产交易”封禁的账号超过百万,其中“刷武器”占比高达60%以上。

“真的那么简单吗”?操作陷阱与隐性成本

卡盟平台常将刷武器的流程包装为“三步走”:充值下单→提供账号→等待收货,看似简单,实则暗藏玄机。第一步的“充值”就充满猫腻:多数平台要求通过非正规支付渠道(如虚拟货币、私人转账)交易,一旦发生纠纷,银行或第三方支付平台无法介入保障权益。第二步的“提供账号”更是致命——玩家需要暂时交出账号控制权,平台可能借此植入木马病毒,或盗取账号绑定的社交软件、支付信息。

即便侥幸完成“刷武器”,隐性成本才刚刚显现。一方面,被“洗过”的账号存在“被找回”风险,原装备所有者可能通过申诉找回道具,导致玩家“人财两空”;另一方面,这类账号在后续交易中会被视为“黑号”,即便想转卖也无人敢接,最终沦为“烫手山芋”。有资深玩家算过一笔账:为了一把价值200元的英雄级武器,可能需要承担账号价值归零、个人信息泄露、封号风险等多重代价,综合成本远超官方充值。

灰色产业链的运作逻辑:从“刷武器”到“洗黑钱”

卡盟刷武器并非孤立行为,而是游戏黑产产业链的一环。上游是外挂开发者和游戏漏洞挖掘者,他们利用技术手段非法生成道具;中游是卡盟平台,负责对接资源、包装服务;下游则是推广代理,通过社交媒体、游戏论坛引流。这条产业链的利润惊人:一个中等规模的卡盟平台日流水可达数十万元,而成本仅为服务器租赁和推广费用。

更值得警惕的是,部分卡盟平台已沦为“洗钱工具”。犯罪分子利用游戏道具的虚拟性和匿名性,将通过非法手段获得的资金转化为游戏道具,再通过“刷武器”交易洗白,最终变现为真实货币。玩家在参与“刷武器”时,无意中可能成为黑产链条的“工具人”,甚至触犯《刑法》中关于“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的条款。

回归理性:游戏道具的价值与边界

游戏道具的价值本质是虚拟的,其意义在于满足玩家的娱乐需求和精神追求。当“获取道具”的过程触碰法律红线、损害他人权益时,所谓的“性价比”便成了得不偿失的赌局。对于普通玩家而言,与其冒险参与卡盟刷武器的灰色交易,不如通过官方活动、正常充值或游戏内积累获取道具,虽然过程漫长,但账号安全与游戏体验更有保障。

游戏厂商也在持续打击黑产行为:通过技术升级监测异常道具交易、与公安部门联合打击黑产团伙、建立账号安全预警机制。这些措施不仅是为了维护游戏公平,更是为了保护玩家的合法权益。作为玩家,更需要树立正确的游戏观:真正的“大神”从不依赖一把武器定义实力,而“捷径”背后,往往是精心设计的陷阱。

卡盟刷英雄级武器,看似是通往“游戏巅峰”的捷径,实则是通往账号作废、法律风险的深渊。靠谱与否,不在于平台的承诺,而在于对规则的敬畏;简单与否,不在于操作的步骤,而在于对后果的认知。游戏世界如此,现实生活亦是——所有试图绕过规则的行为,终将付出代价。