卡盟刷赞一天就够了吗?短期效果能否持续?这是许多追求快速流量的运营者反复纠结的问题。在流量焦虑的驱使下,不少人试图通过卡盟刷赞实现“一夜爆红”,但这种看似高效的捷径,实则是一场数据泡沫的游戏。卡盟刷赞的本质是虚假流量运营,其短期效果建立在算法漏洞和用户心理之上,而随着平台监管趋严和算法迭代,这种效果不仅难以持续,更可能反噬账号价值。

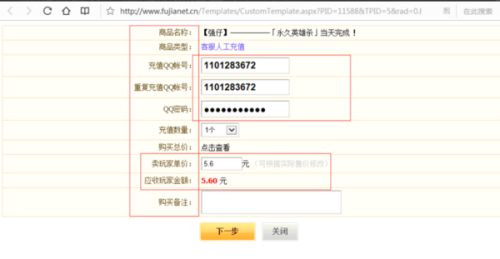

卡盟刷赞的运作逻辑并不复杂:通过第三方平台批量购买虚假点赞、评论等互动数据,快速提升内容的“社交证明”。比如一条新发布的视频,原本可能只有几十个自然点赞,花几百元在卡盟上就能“刷”出几千甚至上万赞,短时间内让数据看起来“很受欢迎”。这种操作之所以有市场,是因为抓住了人性中对“爆款”的渴望——高点赞量会触发平台的流量推荐机制,算法误以为内容优质,从而将其推入更大的流量池,形成“数据越好→流量越多→数据更好”的虚假循环。但问题在于,这种循环的根基是沙上建塔。

短期效果的表现往往极具迷惑性。刷赞后的24-48小时内,内容曝光量可能出现“井喷”:某美妆博主通过卡盟刷了1万赞,视频播放量从5万飙升至50万,评论区甚至出现“太火了,排队打卡”等引导性言论。这种“爆款假象”会让运营者误以为找到了流量密码,甚至加大投入继续刷单。然而,这种效果的本质是“算法被欺骗”,而非内容真实价值的体现。平台的核心逻辑是“用户满意度”,而刷赞带来的虚假互动无法转化为真实行为——刷手不会认真观看视频,不会购买推荐产品,更不会主动分享,数据断层早已埋下隐患。

短期效果的脆弱性,首先体现在平台的算法识别能力上。如今主流平台已建立多维度数据监测体系:点赞量与完播率的匹配度、用户画像的集中度、互动行为的异常轨迹(如短时间内大量来自同一IP的点赞)等,都是判断数据真实性的关键指标。一旦被识别为异常数据,内容会被限流甚至降权,账号也可能被标记为“营销号”。更隐蔽的风险在于,刷赞带来的虚假流量会扭曲算法对内容真实受众的判断——当系统发现“高点赞”内容的实际跳出率、停留时间远低于同类内容时,会逐渐降低其推荐权重,即使后续停止刷单,流量也很难恢复。

为什么“一天就够”的思维是致命误区?账号增长的本质是“信任积累”,而刷赞本质是“信任透支”。真实用户的关注基于内容价值,他们会在评论区互动、会反复观看、会推荐给朋友,形成“内容→用户→流量→更多用户”的正向循环。而卡盟刷赞跳过了“内容价值”这一核心环节,直接用虚假数据“购买”流量,这种“无源之水”无法支撑长期发展。某电商卖家曾通过刷赞让产品“销量破万”,但实际转化率不足1%,因为刷手不会购买,真实用户看到评论区“刷单痕迹”(如重复文案、无意义表情)后,反而对产品产生质疑,最终销量不升反降。

长期效果的关键,在于“真实互动”的质量而非数量。平台算法早已从“重数据”转向“重质量”:抖音的“完播率+点赞率+评论率+转发率”综合权重、小红书的“互动深度”(如评论字数、收藏行为)、B站的“用户停留时长”等,都在证明“真实用户的行为价值远高于虚假数据”。卡盟刷赞无法带来这些深度互动,因为刷手的目标是“完成点赞任务”,而非理解内容价值。反观自然流量,即使初始数据缓慢,但每个点赞都来自真实用户的认可,他们会成为账号的“种子用户”,通过分享、二次创作等内容行为,持续为账号注入活力。

更值得警惕的是,卡盟刷赞的法律风险与道德成本。根据《网络安全法》和平台用户协议,刷量行为属于“数据造假”,轻则封号禁言,重则面临法律诉讼。2023年某MCN机构因组织网红刷赞被罚200万元,就是典型案例。从道德层面看,虚假数据是对用户信任的背叛——当你用刷赞数据包装自己,实则是在欺骗真正认可你的粉丝,这种“信任崩塌”一旦发生,账号将失去立足之本。

与其依赖卡盟刷赞的短期泡沫,不如回归内容运营的本质。分析目标用户的需求痛点,制作“有用、有趣、有共鸣”的内容,才是流量的真正密码。比如知识类博主通过拆解热点事件提供独特视角,让用户主动点赞收藏;商家通过展示产品使用场景,让用户产生“这就是我需要的”的真实认同。虽然自然流量的积累速度较慢,但每一步都走得扎实——粉丝粘性高、转化率稳定,这才是账号长期发展的基石。

卡盟刷赞的“一天见效”是镜花水月,短期数据的光鲜背后,是算法反噬、用户流失和法律风险的多重隐患。真正的流量增长,从来不是“刷”出来的,而是“做”出来的——用内容价值打动用户,用真实互动赢得信任,用长期主义沉淀账号价值。放弃对虚假数据的执念,转向深耕内容与用户,才是应对流量竞争的长久之计。毕竟,能穿越周期的账号,从来不是靠“刷”出来的爆款,而是靠“做”出来的口碑。