在互联网虚拟经济蓬勃发展的当下,“卡盟刷钻”凭借其低廉的价格吸引着大量用户,从游戏道具到平台会员,各类“钻石”“点券”都能以远低于官方定价的方式获取。然而,这种“性价比”背后,隐藏着一条由技术漏洞、灰色交易和数据黑产交织而成的利益链条。卡盟刷钻的低价并非市场正常竞争的结果,而是以牺牲用户安全、破坏平台规则甚至触碰法律红线为代价的畸形产物。揭开其“便宜”的表象,才能真正看清背后潜藏的巨大风险。

卡盟刷钻的核心运作模式,本质上是利用虚拟商品交易中的监管漏洞,通过批量获取、虚假交易等手段实现“低价”。所谓“卡盟”,通常指专门提供各类虚拟充值卡密、账号资源交易的第三方平台,其上游对接的是通过非正规渠道获取的官方充值渠道或盗取的账号资源。例如,部分卡盟通过破解游戏厂商的API接口,绕过官方支付系统直接生成虚拟道具;或利用批量注册的“小号”参与平台活动,套取新人福利、优惠券等资源,再转手卖给用户。由于这些操作规避了官方的正规成本(如渠道分成、营销费用、税费等),自然能以极低价格出售,但每一单交易的背后,都可能涉及对平台技术规则的破坏。

卡盟刷钻的价格优势,建立在规模化“薅羊毛”和黑产资源整合的基础上。以某热门游戏为例,官方售价100元的钻石包,在卡盟可能仅需20-30元。这种价差并非源于成本优化,而是上游通过“撞库盗号”“批量洗号”等非法手段获取的账号资源——黑客通过泄露的用户数据库批量尝试登录,成功后盗取账号内的虚拟资产,再通过卡盟低价倾销。此外,部分卡盟还会诱导用户使用“代充渠道”,即利用不同地区或平台的汇率差、政策差异套利,甚至通过洗钱资金“洗白”后进行充值,这些操作不仅违反平台规则,更可能涉及违法犯罪。用户贪图便宜下单的同时, unknowingly 成为了黑产链条的“终端消费者”。

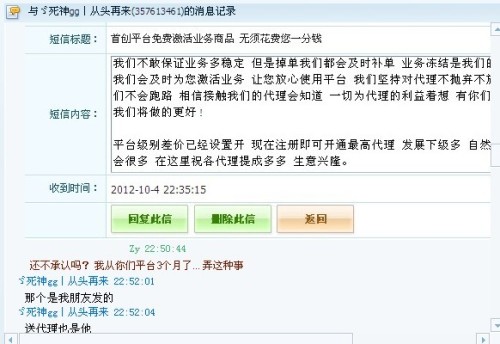

更隐蔽的猫腻在于,卡刷平台往往以“低价”为饵,实则窃取用户更多价值。许多卡盟要求用户注册时提供手机号、支付信息甚至身份证照片,声称用于“账户安全”或“实名认证”,实则在后台将这些数据打包出售给下游数据黑产。用户购买一次“便宜钻石”,可能面临账号被盗、个人信息被用于诈骗、贷款等连锁风险。更有甚者,部分卡盟在交易后故意“跑路”,或通过“钓鱼链接”窃取用户的游戏账号、社交账号密码,导致用户不仅损失金钱,更可能失去长期积累的虚拟资产。这种“低价”陷阱,本质上是用户用数据安全、账号权益换取的短期利益。

从行业生态来看,卡盟刷钻的泛滥严重破坏了虚拟经济的健康发展。对于游戏厂商和平台方而言,刷钻行为直接导致营收流失——官方投入大量成本开发的虚拟道具,被黑产通过漏洞低价倾销,破坏了公平竞争的市场环境;同时,虚假交易和数据滥用也使得平台用户行为分析失真,影响产品迭代和运营策略。对于普通用户而言,虽然短期内获得了低价道具,但长期来看,当大量用户通过刷钻获取资源,会导致游戏内经济系统失衡(如道具贬值、通货膨胀),真正付费玩家的体验下降,最终损害的是整个虚拟社区的生态。这种“劣币驱逐良币”的现象,若放任不管,将让虚拟经济失去创新和发展的动力。

法律风险是卡盟刷钻最致命的猫腻。根据我国《刑法》相关规定,通过技术手段非法获取计算机信息系统数据、破坏计算机信息系统,或明知是犯罪所得及其收益而予以转移、收购、代为销售,均可能构成犯罪。近年来,多地警方已破获多起卡盟刷钻关联案件,主犯因涉嫌侵犯公民个人信息罪、非法经营罪、破坏计算机信息系统罪等被判处有期徒刑。用户若明知卡盟刷钻涉及非法渠道仍购买,虽不构成犯罪,但可能面临账号封禁、民事赔偿等风险。2023年某游戏平台就曾发布公告,对数千名使用刷钻服务的账号进行永久封禁,警示“贪小便宜吃大亏”的现实后果。

面对卡盟刷钻的低价诱惑,用户需要建立“虚拟商品无捷径”的认知。任何远低于市场价的虚拟道具,背后都可能隐藏着技术漏洞、数据窃取或法律风险。保护自身权益的第一步,是选择官方正规渠道获取虚拟商品,不轻信“内部价”“漏洞价”等噱头;同时,加强账号安全防护,启用双重验证,避免在非官方平台提交敏感信息。对于平台方而言,则需要完善技术风控体系,实时监测异常交易行为,通过大数据分析识别刷钻账号,并建立用户教育机制,让“拒绝黑产”成为共识。唯有用户、平台、监管三方合力,才能铲除卡盟刷滋生的土壤,让虚拟经济回归公平、健康的发展轨道。

卡盟刷钻的“便宜”,本质上是数字时代“欲望与风险”的博弈游戏。当用户试图用最低成本获取虚拟资源时,可能已经将自己的数据安全、账号权益甚至法律自由押上了赌桌。在虚拟经济与现实生活深度融合的今天,守住规则底线,不仅是对平台的尊重,更是对自己数字身份的保护。毕竟,任何看似诱人的“捷径”,最终都可能通往无法预知的深渊。