卡盟刷钻作为虚拟商品交易中的灰色地带,长期游走在合规与风险的边缘。当用户在搜索引擎输入“卡盟刷钻真靠谱吗?能否信赖的支付方式?”时,背后反映的是对虚拟资产快速增值的渴望,以及对交易安全的深层焦虑。这种看似便捷的“捷径”,实则暗藏多重陷阱——平台跑路、账号封禁、资金被盗等风险屡见不鲜,而支付方式的选择,直接决定了用户能否在风险中守住最后一道防线。

卡盟刷钻:一场“便利”与“风险”的博弈

卡盟,即虚拟商品交易平台,最初以游戏点卡、充值卡批发业务为主,后逐渐衍生出“刷钻”“刷量”等灰色服务。所谓“刷钻”,本质是通过技术手段或批量操作,快速提升社交平台(如QQ、微信)的游戏等级、会员等级或虚拟资产数量,满足用户的虚荣心或功利需求。然而,这种服务的“便利性”建立在违规操作之上:多数卡盟平台使用外挂脚本、盗取他人账号、利用平台漏洞等方式“刷钻”,不仅违反了腾讯等平台的服务协议,更可能触犯《网络安全法》关于“非法侵入计算机信息系统”的条款。

从靠谱性角度看,卡盟刷钻的“不靠谱”体现在三个层面:一是平台资质缺失,90%以上的卡盟平台未办理ICP备案,甚至租用境外服务器,一旦跑路用户维权无门;二是服务虚假宣传,号称“100%不掉钻”“24小时极速到账”,实则利用“先付款后服务”的模式,收款后直接失联;三是账号安全风险,用户需提供账号密码给平台操作,极易导致账号被盗、好友被诈骗,甚至被勒索赎金。某网络安全机构数据显示,2023年因“卡盟刷钻”导致的账号盗用事件同比增长47%,其中超80%的用户因贪图便宜选择了无担保的小平台。

支付方式:信任的试金石还是风险的“加速器”?

能否信赖的支付方式,是卡盟刷钻交易中用户最直接的顾虑。当前主流支付渠道中,微信、支付宝的普及让转账变得便捷,但也为诈骗提供了温床;而第三方担保支付虽能降低风险,却在灰色交易中难以落地。

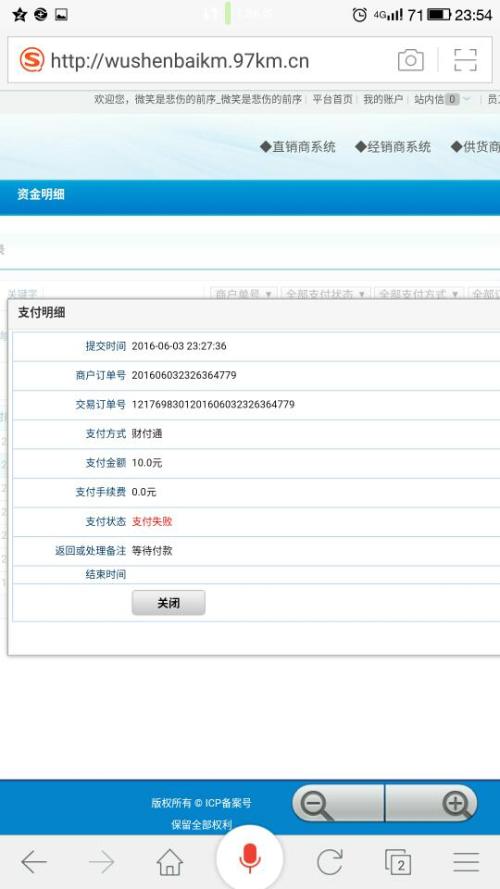

个人转账:最普遍也最危险的支付方式。多数卡盟平台要求用户通过微信或支付宝直接转账,拒绝使用任何担保机制。其理由通常是“平台系统不支持担保”“需实时到账操作”,实则是为了规避资金监管。一旦用户完成转账,平台可立即拉黑失联,而根据《非银行支付机构条例》,个人转账纠纷中,支付机构仅能提供交易记录,难以追回资金。2023年杭州警方通报的“卡盟刷钻诈骗案”中,受害人王某因通过微信转账5000元“刷钻”,平台收款后失联,因缺乏转账备注和聊天记录证据,最终维权失败。

第三方担保:理想丰满,现实骨感。理论上,第三方担保支付(如淘宝担保交易)能有效解决“先付款还是先服务”的矛盾。但在卡盟刷钻领域,多数平台拒绝担保,理由是“交易涉及违规,担保平台会封禁链接”。即便少数平台同意担保,也会通过“虚拟商品不适用七天无理由退货”等规则,在用户发现问题后拒绝退款。更隐蔽的风险是,部分平台伪造“担保页面”,页面样式与正规担保平台高度相似,实则跳转至个人账户,用户扫码后资金直接转入骗子手中。

加密货币支付:风险升级的“黑箱”。随着监管趋严,部分卡盟平台开始接受USDT等稳定币支付,声称“匿名安全、无法追踪”。这种支付方式看似规避了监管,实则让用户陷入更被动的境地:加密货币交易具有不可逆性,一旦转账成功,资金无法追回;且平台服务器多设在境外,用户即便发现被骗,也面临跨国维权的巨大成本。2023年上海警方破获的一起卡盟诈骗案中,犯罪团伙通过USDT收款,涉案金额超2000万元,受害人遍布全国,最终仅通过资金流向追踪到部分嫌疑人。

如何在风险中规避陷阱?理性选择是关键

面对“卡盟刷钻真靠谱吗?能否信赖的支付方式?”的疑问,答案已不言而喻:卡盟刷钻本身不具备靠谱性,任何支付方式都难以完全规避风险。但若用户仍因特殊需求尝试交易,需牢记“三不原则”与“两查步骤”,最大限度降低损失。

“三不原则”:一不贪图低价,远低于市场价的“刷钻”服务必然是陷阱;二不提供账号密码,正规平台无需用户密码,仅需授权登录;三不使用个人转账,优先选择支持担保支付的渠道,即便对方拒绝,也应立即终止交易。

“两查步骤”:一查平台资质,通过“ICP备案查询”官网核实平台是否备案,警惕“未备案”或“备案信息不符”的网站;二查用户评价,在第三方投诉平台(如黑猫投诉)搜索平台名称,重点关注“跑路”“不发货”等负面评价,若投诉率超过5%,坚决放弃交易。

更值得思考的是,虚拟商品的价值本应通过合法途径实现。游戏等级的提升、社交平台的会员特权,本质是对个人时间与精力的投入,而非依赖违规操作的“捷径”。与其在卡盟刷钻的风险中提心吊胆,不如通过官方渠道、合理规划享受虚拟世界的乐趣——毕竟,数字资产的安全,永远比一时的虚荣更重要。

在虚拟商品交易日益频繁的今天,卡盟刷钻的可靠性与支付安全,本质上是对用户风险意识的考验。当“捷径”变成“险径”,唯有保持理性、坚守底线,才能在数字浪潮中守护好自己的资产与权益。