卡盟刷钻突然掉了,已成为不少虚拟道具交易用户的痛点。原本通过非正规渠道获取的游戏钻石一夜清零,账号异常提示频频弹出,这种“竹篮打水一场空”的困境,不仅造成直接经济损失,更暴露出虚拟财产管理中的深层风险。刷钻行为的本质是对虚拟财产规则的挑战,掉钻是风控机制的必然结果,而所谓的“快速补回损失”,实则需要在认清规则、规避风险的基础上,构建合规且可持续的解决方案。

一、刷钻掉钻的底层逻辑:风控机制与虚拟财产的双重约束

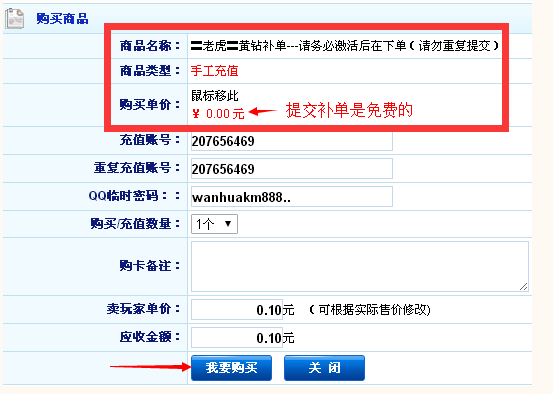

卡盟作为灰色虚拟道具交易平台,其核心模式是通过低价倒卖游戏厂商发行的虚拟货币牟利,而“刷钻”本质上是利用平台漏洞或违规手段(如盗号、洗钻、虚假交易)获取非正常渠道钻石。这种行为直接触碰了游戏厂商的用户协议和平台规则,一旦触发风控系统,轻则钻石回收,重则账号封禁。从技术层面看,游戏厂商的AI风控系统能通过异常登录行为、交易流水频率、IP地址漂移等数据精准识别违规操作;从法律层面看,虚拟货币虽不具备法定货币属性,但用户对其的“占有”仍受《民法典》与《用户协议》约束,刷钻行为本身已构成违约,厂商回收钻石具有明确依据。因此,掉钻并非偶然,而是违规操作与规则对抗的必然代价,用户若仍寄望于“钻规则漏洞”补回损失,只会陷入恶性循环。

二、常见错误补救方式:为何“二次刷钻”或“找中介”会雪上加霜?

面对掉钻损失,部分用户的第一反应是“以错制错”——要么通过其他卡盟平台二次刷钻试图“填补窟窿”,要么寻找所谓“维权中介”承诺“找回钻石”。这两种方式不仅无法解决问题,反而会扩大损失风险。卡盟平台的本质是信息差套利,其稳定性完全依赖灰色产业链的存续,一旦上游游戏厂商加强风控,平台随时可能跑路,二次刷钻等于再次将账号置于高危环境;而“维权中介”多为新型诈骗团伙,利用用户焦虑心理收取高额“手续费”,最终以“证据不足”“无法操作”等理由推脱,甚至窃取用户账号信息。更严重的是,频繁尝试违规操作会触发游戏厂商的“重点监控”名单,原本仅回收钻石的账号可能升级为永久封禁,彻底失去虚拟财产的合法使用权。

三、理性补回损失的合规路径:申诉、补购与风险对冲

若想真正“补回损失”,需跳出“违规获利”的思维定式,转向合规且高效的解决方案。首先,账号申诉是挽回部分损失的核心途径。用户需登录游戏官方客服平台,详细说明钻石异常减少的情况(需提供账号登录记录、交易流水截图等证据),部分厂商在核实非用户主动违规的情况下,会酌情补偿钻石——虽然补偿比例通常低于原数量,但相较于二次刷钻的风险,这是最安全的挽回方式。例如,某头部游戏厂商曾对因第三方平台盗刷导致钻石流失的用户,按损失金额的30%-50%进行补偿,同时提供账号安全加固服务。其次,通过官方渠道补购钻石是“直接止损”的手段。尽管官方售价高于卡盟,但能确保虚拟财产的合法性和安全性,用户可通过参与游戏内活动、充值返利等方式降低实际成本。例如,部分游戏推出“月卡”“战令”等订阅服务,折算后钻石单价可接近卡盟价格的80%,同时附赠道具权益,实现“补损+增值”双重效果。最后,建立虚拟财产风险对冲意识。对于高频依赖虚拟道具的用户,可分散投资多个游戏账号,避免单一账号集中持有高价值道具;同时定期开启账号二次验证、绑定设备锁等安全措施,降低因盗号、洗刷等外部风险导致的财产损失。

四、长期主义视角:从“补损失”到“管财产”的思维升级

刷钻掉钻的教训,本质是虚拟财产管理的警示。随着数字经济的发展,虚拟道具、数字藏品、游戏币等虚拟财产的价值日益凸显,其管理逻辑已从“灰色套利”转向“合规经营”。用户需树立“虚拟财产=数字资产”的认知,将其纳入家庭资产配置的长期规划中:定期备份账号信息、关注游戏厂商的虚拟财产政策变化、学习基础网络安全知识,这些“软投入”远比冒险刷钻的“硬操作”更值得。例如,某游戏社区曾发起“虚拟财产管理达人”评选,获奖用户通过设置独立密码、分散存储账号、利用官方保险柜等功能,将财产损失率降低90%以上。这种“预防优于补救”的理念,才是应对虚拟财产风险的根本之道。

虚拟世界的财产保护,终究需要回归规则与理性的轨道。与其在违规刷钻的边缘试探,不如建立合规的虚拟财产管理习惯——这不仅是补回损失的唯一有效路径,更是数字时代每个用户必须掌握的生存法则。