卡盟刷靠谱吗?有没有像它这样好用的平台?这是许多电商从业者、游戏玩家乃至虚拟资源需求者心中的疑问。在数字经济的浪潮下,卡盟平台曾以“资源丰富、操作便捷”的标签占据一席之地,但其背后隐藏的风险与合规问题,让“靠谱”二字成为悬在用户头顶的达摩克利斯之剑。要解答这个问题,需先剥离卡盟刷单的表象,深入其运作逻辑,再从合规与价值创造的角度,探寻真正“好用”的替代路径。

卡盟平台最初的核心功能是虚拟资源交易,如游戏点卡、软件激活码、会员账号等,因其低门槛、高流通性,迅速成为虚拟商品交易的中转站。但随着电商刷单、流量造假等灰色需求的滋生,部分卡盟平台开始偏离初衷,通过“虚拟商品交易”的外衣,提供刷单工具、虚假流量、人工刷手等“增值服务”,形成了“卡盟刷”的灰色产业链。用户选择这类平台,看似解决了“急需数据”“快速起量”的痛点,实则陷入了“用短期便利换长期风险”的怪圈。

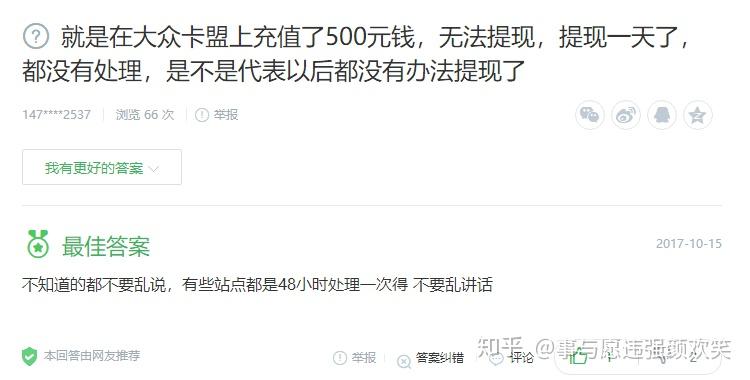

卡盟刷的“不靠谱”本质,源于其底层逻辑的合规性缺失。从法律层面看,刷单行为违反《反不正当竞争法》中“虚假宣传”的规定,电商平台对刷单行为也持零容忍态度,一旦发现,轻则商品下架、流量降权,重则店铺封禁、法律责任追究。卡盟平台作为中间方,虽常以“技术中立”自居,但其明知或应知用户用于刷单却仍提供便利,已涉嫌共同侵权。从实际操作看,卡盟平台的“好用”往往伴随着不可控风险:平台跑路、资金卷款是常见现象,用户充值后可能瞬间“人去楼空”;数据泄露问题频发,用户账号信息、交易记录被用于非法牟利;更严重的是,部分卡盟平台与黑灰产链条勾连,用户使用其服务后,不仅无法获得真实流量,反而可能因参与虚假交易被纳入平台风控名单,导致账号“社死”。

用户之所以认为卡盟“好用”,本质上是对“快速见效”的过度追求,以及对“合规成本”的误判。在竞争激烈的数字环境中,许多用户希望通过“刷数据”快速提升店铺权重、增加曝光度,或通过“刷量”制造虚假繁荣,吸引真实用户。卡盟平台恰好抓住了这种“急功近利”的心理,以“秒到账”“全流程自动化”“海量资源库”为卖点,让用户在短期内获得“数据提升”的错觉。但这种“好用”是饮鸩止渴:虚假数据无法转化为真实消费,长期依赖只会让账号陷入“刷单依赖症”,失去自然流量获取能力;而合规的运营方式,如优化商品详情页、提升服务质量、通过精准营销触达目标用户,虽然见效慢,却能构建可持续的竞争壁垒。

那么,有没有像卡盟这样“好用”,却更安全、合规的替代平台?答案并非简单的“有”或“没有”,而在于重新定义“好用”——真正的“好用”,应满足“合规、透明、可持续”三大标准,而非单纯的“快速、廉价、便捷”。

从虚拟资源交易的角度看,合规的数字服务平台正在崛起。例如,部分持有《增值电信业务经营许可证》的游戏点卡交易平台,采用“资金托管”模式,买家确认收货后平台才打款给卖家,解决了传统卡盟“先款后货”的资金安全风险;同时,平台对接官方数据接口,确保虚拟商品的真实性,避免了“空充”“假货”问题。这类平台虽不如卡盟“操作随意”,但在资质保障、交易安全、售后响应上更具优势,真正满足了用户“放心交易”的核心需求。

从电商营销的角度看,正规平台的官方工具是替代“卡盟刷”的理性选择。以淘宝的“直通车”、京东的“京准通”为例,这些工具基于大数据算法,通过用户画像、兴趣标签实现精准流量投放,虽然需要投入成本,但每一分钱都花在“真实潜在客户”身上;此外,平台的“内容营销”“达人合作”等合规渠道,通过优质内容吸引用户,不仅符合平台规则,还能提升品牌美誉度。相比之下,卡盟刷的虚假流量如同“数字泡沫”,而正规工具的精准流量则是“实心钢球”,前者易破,后者能承重。

对于企业用户而言,“数字化运营服务商”是比卡盟更具价值的长期伙伴。这类服务商不提供“刷单”服务,而是通过技术手段帮助企业搭建合规的流量获取体系:例如,通过SEO优化提升自然搜索排名,通过私域流量运营沉淀用户资产,通过用户行为分析优化产品体验。其“好用”体现在“可量化、可追溯、可持续”——企业能清晰看到每一笔投入带来的转化率提升,而非卡盟刷单中“刷了1000单,成交0单”的无效消耗。

归根结底,卡盟刷的“靠谱”问题,本质是“短期利益”与“长期价值”的博弈。在数字经济日益规范化的今天,任何试图通过“走捷径”获取利益的行为,终将因合规风险而被淘汰。对于用户而言,与其追问“卡盟刷靠谱吗”,不如思考“如何通过合规方式实现目标”;与其寻找“像卡盟一样好用的平台”,不如选择能提供“真实价值、长期服务”的合规伙伴。唯有摒弃“刷数据”的投机思维,转向“练内功”的运营策略,才能在数字浪潮中行稳致远。这不仅是平台的责任,更是每个参与者的生存之道。