卡盟备案,简单来说,就是数字商品交易平台(俗称“卡盟”)向监管部门提交相关信息、接受合规审查并完成登记注册的过程。在虚拟商品交易规模持续扩大的当下,这个看似“行政流程”的操作,实则关系到平台的生死存亡与行业的健康发展。那么,卡盟备案究竟是什么?它对平台运营者而言,究竟是“紧箍咒”还是“护身符”?有没有必要投入精力去完成?

卡盟作为数字商品交易的“线上集市”,其核心业务涵盖游戏点卡、话费充值、虚拟货币、软件授权等虚拟商品的批发与零售。早期,由于行业门槛低、监管空白,大量卡盟平台如雨后春笋般涌现,其中不乏“三无”平台——无资质、无监管、无保障,导致虚假交易、洗钱盗号、售后维权难等问题频发。消费者权益受损的同时,整个行业也陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。直到近年来,随着《电子商务法》《网络安全法》等法律法规的落地,监管部门对虚拟商品交易领域的规范力度不断加大,“卡盟备案”才从“可选项”变为“必选项”。

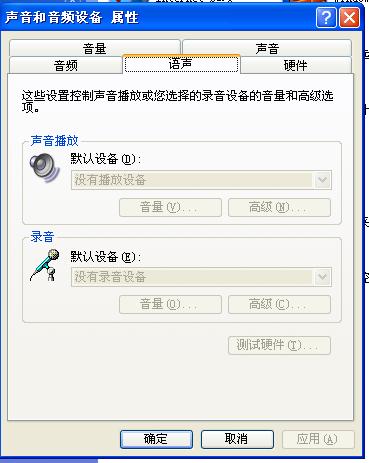

从本质上看,卡盟备案并非简单的“填表盖章”,而是对平台主体资质、资金流向、商品来源、风控机制的全面“体检”。具体而言,备案要求平台提交包括但不限于企业营业执照、ICP/EDI许可证、法定代表人身份信息、服务器托管协议、商品供应链合作协议、用户协议及隐私政策等材料。同时,监管部门还会对平台的交易系统进行安全评估,确保其具备完善的资金存管、异常交易监控、用户信息保护等功能。这意味着,备案不仅是对平台“身份”的认证,更是对其“合规能力”的审核——只有能够满足备案要求的平台,才具备在虚拟商品交易领域合法经营的基本资格。

那么,卡盟备案究竟有没有必要?答案是肯定的。对平台运营者而言,备案的价值远不止于“避免处罚”,更是构建核心竞争力的关键。

首先,备案是法律合规的“通行证”。根据《电子商务法》第十条,除个人销售自产农副产品、家庭手工业产品等情形外,电子商务经营者应当依法办理市场主体登记并履行纳税义务。卡盟平台作为典型的电子商务经营者,若未完成市场主体登记及ICP备案,不仅面临平台关停、罚款等行政处罚,负责人还可能因涉嫌非法经营罪被追究刑事责任。2023年,某省网信办就曾查处一起未备案卡盟平台涉案金额超亿元的案例,最终负责人因非法经营罪被判处有期徒刑5年,这一案例足以警示“无备案=无合法经营资格”的红线。

其次,备案是消费者信任的“压舱石”。虚拟商品交易的“无形性”决定了消费者对平台的信任度直接影响其购买意愿。完成备案的平台,其主体信息、资质证书等会在监管部门官网公示,消费者可通过官方渠道查询验证,这种“透明化”运营能有效降低信息不对称带来的交易风险。相比之下,未备案平台因缺乏第三方背书,往往难以获得消费者信任,即便通过低价引流,也因售后无保障导致用户留存率极低。

再者,备案是行业资源的“敲门砖”。在支付渠道合作方面,支付宝、微信支付等主流支付机构均要求接入平台必须完成ICP备案及工商登记,未备案平台无法开通商户号,只能通过第三方支付接口“走通道”,不仅手续费高昂,还存在资金被挪用的风险。在融资与扩张方面,投资者对合规性的要求日益严格,未备案平台因政策风险高,很难获得资本青睐;而备案平台则因具备“合法合规”标签,更容易实现规模化运营与资源整合。

当然,也有部分平台运营者认为“备案流程复杂、成本高”,对备案持观望态度。这种认知显然忽视了“短期成本”与“长期风险”的平衡。事实上,备案成本主要集中在资质办理(如ICP许可证费用约1-3万元)与系统改造(如交易安全升级费用约5-10万元),对于计划长期发展的平台而言,这笔投入远低于因违规经营被处罚的损失(单次罚款最高可达200万元),更低于因信任危机导致用户流失的隐性成本。

值得注意的是,卡盟备案并非“一备永逸”。监管部门对已备案平台实行“动态管理”,若平台出现违规操作(如为灰黑产提供洗钱通道、销售非法虚拟商品等),将面临备案资格被撤销、列入经营异常名录等后果。因此,完成备案只是合规经营的起点,平台还需建立常态化合规机制,定期开展用户信息保护自查、异常交易排查,才能在监管趋严的环境下行稳致远。

从行业发展趋势看,卡盟备案是虚拟商品交易领域从“野蛮生长”到“规范发展”的必然选择。随着数字经济与实体经济的深度融合,虚拟商品交易规模将持续扩大,只有通过备案实现“阳光化”运营,才能推动行业形成“合规者生存、创新者发展”的良性生态。对平台而言,主动拥抱备案,不仅是履行法律义务,更是抓住行业洗牌机遇、提升品牌价值的关键一步——毕竟,在数字经济的浪潮中,只有“合法合规”这张船票,才能载着平台驶向更广阔的蓝海。