卡盟作为数字商品交易的核心场景,其VIP特权体系一直是用户关注的焦点。近年来,“开永久钻享长久VIP特权”的宣传在各大平台铺天盖地,不少消费者被“一次投入、终身受益”的承诺吸引,纷纷付费解锁所谓“永久钻”身份。然而,当新鲜感褪去,用户开始冷静思考:这种“永久钻”真的能支撑VIP特权长久享受吗?其背后的商业逻辑与行业现状,是否隐藏着未被言说的风险?

卡盟VIP特权的本质:付费购买差异化服务

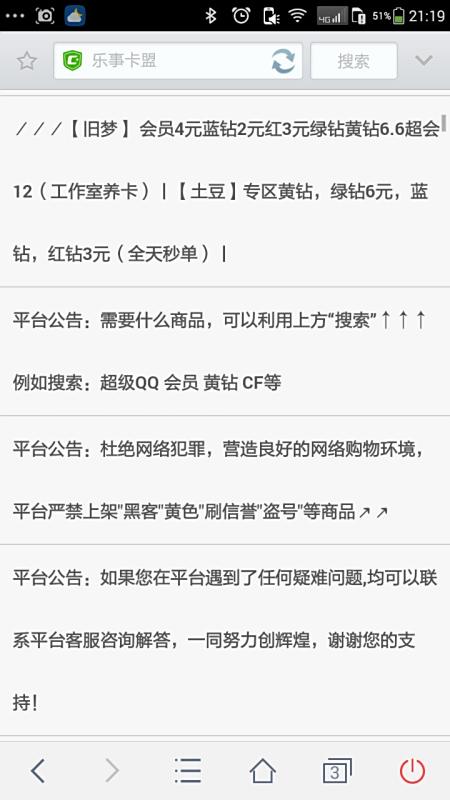

要理解“永久钻”的价值,需先明确卡盟VIP特权的定位。在卡盟生态中,用户通过充值“钻”(平台虚拟货币)或直接付费购买会员等级,解锁折扣优惠、专属客服、优先发货、功能解锁等差异化服务。这些特权本质上是平台用服务换取用户粘性的商业手段,其可持续性取决于平台的盈利能力与服务稳定性。正常情况下,VIP特权多为按周期售卖(如月卡、季卡、年卡),平台通过持续续费维持服务供给,而“永久钻”的出现,打破了这一常规模式,用“一次性付费”替代了“周期性续费”,看似为用户节省了长期成本,实则暗藏隐患。

“永久钻”的营销陷阱:用“永久”掩盖服务的不确定性

“永久钻”的核心卖点在于“永久”,但这一承诺在数字服务领域往往经不起推敲。从商业逻辑看,卡盟平台作为企业,其生存依赖持续盈利。若大规模推行“永久钻”,意味着未来可能失去这部分用户的续费收入,而服务成本(如服务器维护、客服人力、商品供应链)却持续存在。当“永久钻”用户占比过高,平台现金流压力骤增,轻则缩水VIP特权内容,重则因经营不善关停跑路。近年来,数字服务领域“永久会员”变“限时会员”、平台突然倒闭的事件屡见不鲜,卡盟作为监管相对薄弱的细分领域,风险更为突出。

此外,“永久钻”的“永久”往往缺乏明确的法律界定。多数平台在用户协议中模糊处理“永久”概念,不标注具体服务期限,甚至保留“根据运营需要调整特权内容”的单方面修改权。这意味着用户付费后,平台可能随时以“规则调整”为由削减VIP权益,而用户因缺乏合同约束,维权难度极大。例如,某卡盟平台曾以“系统升级”为由,取消“永久钻”用户的专属客服通道,仅保留普通客服,导致用户体验断崖式下滑,却因协议中的“最终解释权”条款投诉无门。

“长久享受VIP特权”的现实障碍:政策、技术与市场三重挑战

即便抛开商业风险,从政策、技术与市场维度看,“永久钻”支撑“长久VIP特权”也面临重重挑战。政策层面,随着《电子商务法》《消费者权益保护法》的完善,对“永久”“绝对化用语”的宣传限制趋严。部分卡盟平台因“永久钻”宣传涉嫌虚假宣传已被监管部门处罚,这类平台未来或面临更严格的合规审查,甚至被迫调整服务模式。

技术层面,卡盟平台的稳定性依赖服务器、支付系统等技术支持。若平台缺乏持续的技术投入,系统漏洞、数据泄露等问题频发,即便用户拥有“永久钻”,也可能因平台瘫痪无法享受特权。更关键的是,数字商品本身具有迭代属性,如游戏道具、软件授权等可能因版本更新失效,对应的VIP特权(如“专属道具折扣”)自然失去意义,此时“永久钻”沦为空壳。

市场层面,卡盟行业竞争激烈,中小平台为吸引用户常推出低价“永久钻”,但这些平台自身抗风险能力弱,一旦面临头部平台挤压或资金链断裂,用户权益将直接受损。而头部平台虽相对稳定,但出于商业策略调整,也可能逐步淘汰“永久钻”产品,转向周期性会员体系,历史用户的“永久”承诺同样难以保障。

理性看待“永久钻”:用户如何规避风险?

面对“永久钻”的宣传,用户需保持清醒认知,避免被“永久”噱头冲昏头脑。首先,应优先选择资质齐全、口碑良好的头部平台,这类平台虽不轻易承诺“永久”,但服务稳定性与权益保障更可靠。其次,仔细阅读用户协议,关注“永久钻”的服务期限、特权范围及变更条款,对模糊表述或“最终解释权”条款保持警惕。最后,评估自身需求:若仅需短期使用,周期性会员性价比更高;若确有长期需求,可关注平台的“终身会员”是否与实体商品绑定(如硬件设备附赠会员),或选择有第三方担保的交易模式,降低付费风险。

结语:从“永久噱头”到“透明服务”,行业需回归理性

“卡盟开永久钻,真的能长久享受VIP特权吗?”答案显然是否定的。在商业逻辑、法律风险与市场现实的多重约束下,“永久钻”更多是平台短期获利的营销工具,而非保障用户长期权益的可靠方案。对用户而言,理性辨别宣传话术、优先选择透明合规的服务模式,才是享受VIP特权的关键;对行业而言,唯有摒弃“永久”噱头,建立基于周期付费的透明服务体系,才能实现用户与平台的双赢。毕竟,真正的“长久”,从来不是靠一纸模糊的“永久”承诺,而是靠持续稳定的服务价值支撑。