不少用户在使用卡盟平台进行手机操作时,常会遇到“明明没开通服务却被扣费”的情况,这背后究竟隐藏着怎样的扣费逻辑?又该如何有效避免?卡盟作为数字商品交易的重要载体,其手机操作便捷性背后暗藏扣费风险,已成为用户权益保护的关键痛点。卡盟手机操作扣费的核心矛盾,源于平台规则透明度不足与用户操作风险意识的错配,唯有深入剖析扣费机制并建立主动防御体系,才能在享受数字服务便利的同时,守护好个人财产安全。

卡盟手机操作的扣费逻辑:从“隐性规则”到“技术陷阱”

卡盟平台通常涵盖游戏充值、软件服务、虚拟商品交易等场景,手机操作时的扣费往往并非单一原因,而是多重因素叠加的结果。首先,默认勾选的“增值服务”是最常见的扣费诱因。部分平台在支付流程中,将“开通会员”“领取优惠券”等选项默认勾选,用户若未仔细核对支付页面,极易在完成主交易的同时,被动开通需要持续付费的附加服务。例如,用户充值游戏点卡时,可能因误点“领取首充礼包”而自动订阅月度会员,导致每月固定扣费。

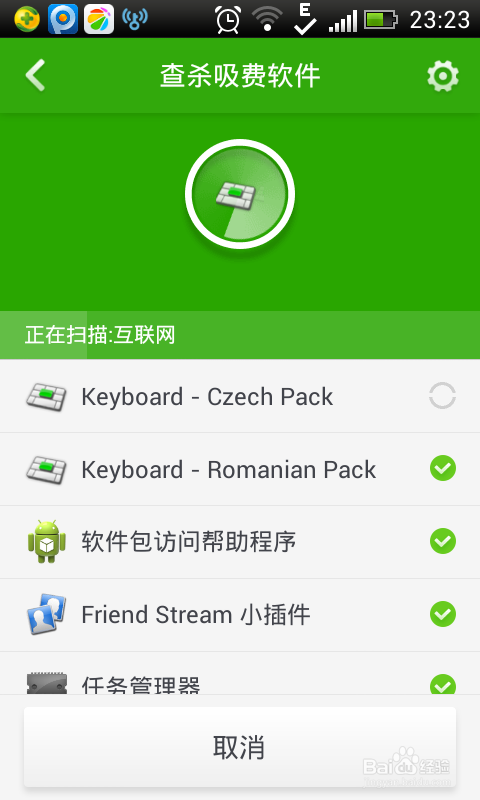

其次,第三方SDK接口的安全漏洞为恶意扣费提供可乘之机。卡盟平台为提升功能丰富度,常接入第三方支付、SDK插件等服务,若接口安全防护不足,易被黑客篡改扣费逻辑。曾有案例显示,用户正常浏览卡盟APP时,因恶意SDK弹窗诱导点击“授权”,后台便自动发起小额扣费,且扣费名目伪装成“服务费”“技术费”等模糊表述,用户难以追溯。

再者,“小额免密支付”的滥用放大了扣费风险。为提升支付效率,多数支付工具支持小额免密功能,但部分卡盟平台却将此机制异化——单次扣费金额虽低(如1-10元),却通过高频次、多笔扣费累积成可观损失。用户因单笔金额小易忽略,直到账单异常才发现被长期“吸血”。

避免意外扣费:构建“事前防御-事中拦截-事后追溯”三重防线

面对卡盟手机操作的扣费风险,用户需建立系统性的防护逻辑,而非依赖单一手段。事前防御是基础,核心在于“打破信息不对称”。用户首次使用卡盟平台时,务必强制阅读用户协议与支付规则,重点关注“自动续费”“服务解约条件”“退款政策”等条款。例如,若协议中提及“默认开通XX服务,需主动关闭”,应立即在账户设置中查找对应开关,避免“默认躺平”。同时,关闭支付工具的小额免密功能或设置单笔限额,即便遭遇恶意扣费,也能将损失控制在可承受范围。

事中拦截是关键,需强化“操作流程的主动校验”。在支付环节,用户应养成“三核对”习惯:核对商户名称是否为官方卡盟平台(警惕“山寨APP”仿冒名称),核对扣费金额与预期是否一致(注意是否有隐藏费用勾选),核对服务描述是否与实际需求匹配(如“VIP特权”是否为必要选项)。遇到弹窗授权请求时,非必要不开启“通讯录”“短信”等敏感权限,尤其对“允许扣费”“自动续费”类提示需高度警惕——正规平台不会以“授权才能使用功能”为由强制开启扣费通道。

事后追溯是保障,要建立“账单动态监控机制”。用户应定期通过微信、支付宝等支付工具的账单功能,筛查卡盟相关的扣费记录,对异常扣费(如非本人操作、非约定金额)立即发起申诉。同时,保留与平台的沟通记录,若平台推诿或拒绝处理,可向消费者协会(12315)或网信办举报平台违规行为。值得注意的是,部分卡盟平台为规避监管,会将扣费名目伪装成“商品购买”,此时用户需结合交易时间与操作记录,反向推断是否为意外扣费。

平台责任与用户素养:共筑数字交易的“安全生态”

卡盟手机操作的扣费问题,不仅是用户操作习惯的缺失,更折射出平台在规则设计上的缺陷。真正的行业良性发展,需平台方主动承担“透明化”主体责任——例如,在支付流程中强制弹窗提示自动续费条款,提供“一键解约”入口,对第三方SDK接口进行安全审计,并向用户公示接口服务商资质。此外,监管部门应加强对数字商品交易平台的合规检查,将“扣费规则透明度”“用户解约便利性”纳入考核指标,从制度层面压缩灰色操作空间。

对用户而言,提升数字安全素养是应对扣费风险的“底层能力”。在数字服务高度渗透的当下,需摒弃“平台不会乱扣费”的侥幸心理,将“支付即审计”作为操作准则:每一次点击授权前思考“是否必要”,每一笔扣费后核对“是否合理”。唯有用户权益意识与平台合规意识形成共振,才能让卡盟手机操作回归“便捷高效”的初心,而非成为“意外扣费”的重灾区。

卡盟手机操作的扣费风险,本质是数字经济发展中效率与安全的博弈。用户在享受指尖便利的同时,需以“主动防御”为盾牌,将条款核验、流程校验、账单监控融入操作习惯;平台方则应坚守“透明优先”原则,用清晰的规则与可靠的技术筑牢安全防线。唯有双方共同发力,才能让数字商品交易在阳光下运行,让每一笔支付都明明白白。