卡盟查杀软件作为近年来网络安全领域针对特定威胁的防护工具,其宣传口号中“彻底保护账户安全”的承诺,是否真的能经得起实战检验?在黑产技术迭代加速、攻击手段日益隐蔽的当下,这一问题的答案远比“能”或“不能”复杂。要厘清卡盟查杀软件的真实防护边界,需从技术原理、现实应用场景以及安全生态的协同性三个维度展开剖析。

卡盟查杀软件的核心价值,在于其对“卡盟生态”相关威胁的精准打击能力。所谓“卡盟”,通常指以游戏点卡、话费充值、虚拟商品交易为核心的灰色平台,这些平台因涉及资金流转,成为黑产盗号、洗钱、木马传播的重灾区。卡盟查杀软件通过深度学习黑产作案链条,针对卡盟专属木马(如键盘记录器、进程注入工具)、钓鱼网站特征、异常交易行为模型进行专项优化,能在一定程度上拦截已知威胁。例如,传统杀毒软件可能将某款伪装成“卡盟自动发货工具”的木马判定为“风险程序”,而卡盟查杀软件则能通过其行为特征(如频繁读取浏览器密码框、加密上传敏感数据)直接标记为“高危木马”,实现更精准的查杀。这种垂直领域的精细化防护,确实填补了通用安全工具的空白,为频繁使用卡盟服务的用户提供了基础保障。

然而,“彻底保护”这一承诺的虚妄性,首先暴露在技术原理的固有局限上。任何基于特征码扫描或行为分析的杀毒软件,本质上都是“亡羊补牢”的被动防御——只有当威胁样本被捕获、分析并录入病毒库后,才能实现有效识别。但黑产早已进入“免杀技术”的军备竞赛阶段:多态病毒可通过每次传播自动变换代码特征,加壳技术能隐藏真实恶意代码,甚至利用系统合法进程(如svchost.exe)进行注入,让卡盟查杀软件的行为监控模块难以触发警报。更棘手的是“0day漏洞”攻击,即利用尚未被软件厂商发现的系统或应用漏洞进行入侵,此时无论卡盟查杀软件的病毒库多么庞大,都无法提前预判和拦截。2023年某知名卡盟平台遭遇的大规模盗号事件中,攻击者正是通过窃取官方客服人员的社交账号,发送带有0day漏洞的“订单异常通知”链接,导致大量用户中招,而当时市面上的卡盟查杀软件均未更新对该漏洞的防护规则,暴露了“特征依赖型防御”的根本缺陷。

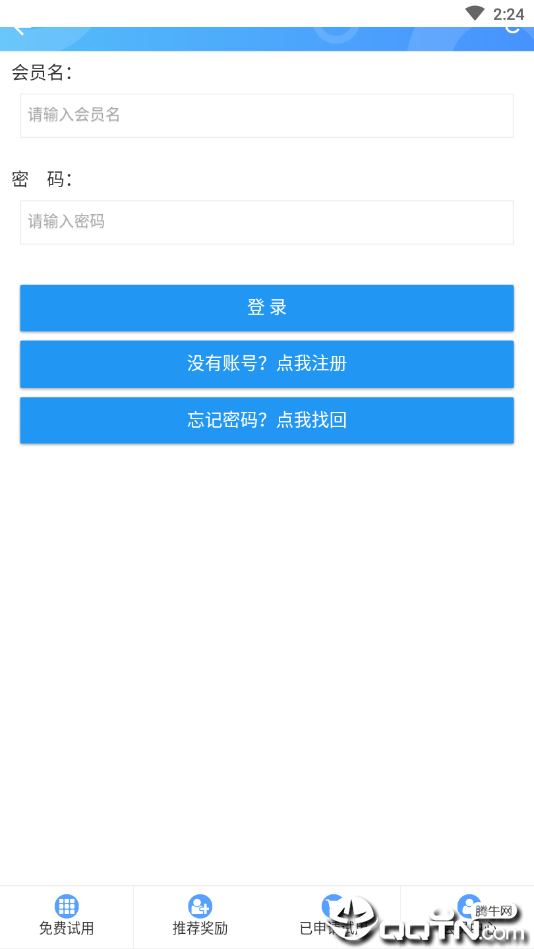

现实应用场景中,用户对卡盟查杀软件的过度依赖,反而可能成为账户安全的“隐形杀手”。许多用户误以为安装了卡盟查杀软件便可高枕无忧,从而忽视了安全习惯的养成:使用简单密码、在不同平台复用密码、点击来源不明的“优惠链接”、连接公共WiFi进行敏感操作……这些行为漏洞,恰恰是卡盟查杀软件无法覆盖的“社会工程学攻击”范畴。例如,攻击者可能通过伪造“卡盟客服”的微信,以“账号异常需验证”为由诱导用户输入账号密码,此时即便终端安装了卡盟查杀软件,也无法拦截这种基于人际信任的欺骗行为。更值得警惕的是,部分卡盟查杀软件本身存在“安全后门”——曾有安全机构披露,某款小众卡盟查杀软件在用户不知情的情况下,会偷偷收集其浏览器历史记录和剪贴板数据,反而成为二次泄露的源头。这种“工具变威胁”的案例,说明用户在选择防护软件时,还需警惕其自身安全性。

从安全生态的视角看,账户安全从来不是单一软件能独立完成的任务,而是需要“技术+制度+意识”的协同防御。卡盟查杀软件仅是防护链条中的一环,其作用范围局限于终端层面的威胁拦截,而账户安全的完整防护体系,还应包含平台侧的风控措施(如交易密码验证、异地登录提醒)、用户侧的安全习惯(如定期更换密码、开启双因素认证)以及监管侧的打击力度(如取缔非法卡盟平台)。以某头部游戏平台为例,其账户安全体系不仅内置了卡盟专属木马扫描引擎,还通过AI算法实时监测用户登录行为(如同一IP短时间内多次异地登录),并强制要求敏感操作进行手机验证码确认——这种“多层防护”模式,远非单一卡盟查杀软件所能比拟。事实上,黑产的攻击逻辑早已从“单点突破”转向“链式渗透”:从窃取用户密码,到绕过支付验证,再到转移赃款,每个环节都可能存在漏洞,若仅依赖终端的卡盟查杀软件,无异于“只锁前门,不管后院”。

归根结底,卡盟查杀软件的“彻底保护”承诺,本质上是安全厂商在特定市场需求下的营销话术,既夸大了技术能力,也忽视了安全问题的复杂性。对于用户而言,理性看待卡盟查杀软件的定位——它是“防护助手”而非“安全保险箱”,需配合强密码策略、双因素认证、平台官方渠道操作等习惯,才能构建真正的账户安全防线;对于行业而言,唯有打破“单点防御”的思维定式,推动终端软件、平台方、监管机构的数据共享与协同联动,才能在黑产与安全的博弈中占据主动。账户安全没有一劳永逸的解决方案,唯有保持警惕、动态防御,才能在数字时代的风险浪潮中行稳致远。