在虚拟商品交易生态中,卡盟作为连接上游供应商与下游用户的核心枢纽,其支付系统的稳定性直接关系到交易链路的畅通。然而,近期行业频现“卡盟没账”的困境——账户资金无故冻结、支付通道突然中断、结算周期无限拉长,这些问题不仅让中小商户陷入资金周转危机,更引发了整个虚拟商品交易链条的信任危机。支付问题已成为卡盟行业发展的“卡脖子”环节,若不能有效破解,不仅会拖累平台增长,更可能导致整个虚拟商品交易生态的萎缩。

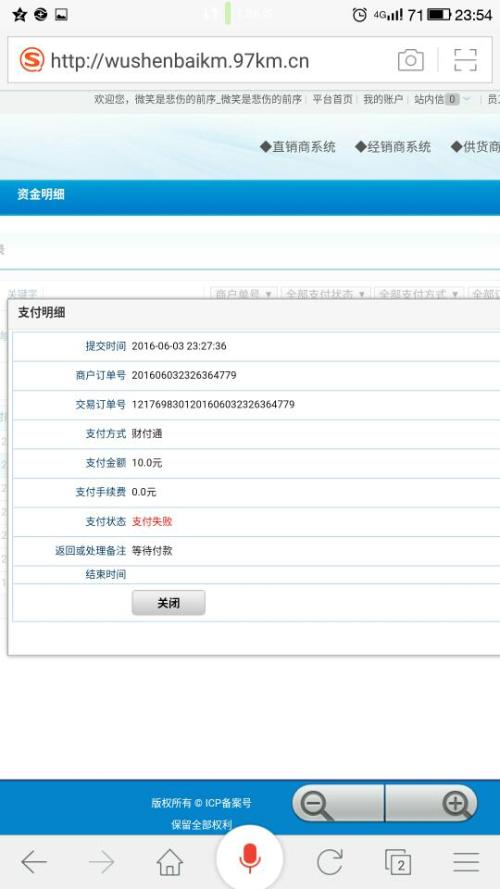

“卡盟没账”并非单一现象,而是多种支付风险交织的集中爆发。具体表现为三类典型场景:一是账户异常,商户登录时发现余额显示为“0”或“冻结状态”,平台以“风控检测到异常交易”为由暂停提现,却无法提供具体违规证据;二是通道中断,原本稳定的微信、支付宝或银联支付接口突然失效,用户付款后资金未到账,平台则以“支付机构升级”为由拖延处理;三是结算延迟,承诺的T+1结算变为T+7甚至T+30,商户垫付资金无法回流,导致库存积压与现金流断裂。这些问题的共同特征是“资金黑洞”——商户资金处于“支付成功但未到账”的悬置状态,既无法追回,也无法正常使用,陷入“有账却没账”的悖论。

支付困境的背后,是卡盟行业长期积累的结构性矛盾。从技术层面看,多数中小卡盟平台缺乏自主研发的支付系统,依赖第三方支付接口,而虚拟商品交易的“高并发、小额高频”特性极易触发支付机构的反洗钱阈值。例如,游戏点卡交易常出现同一IP短时间内多次支付,被系统误判为“黄牛套现”,导致账户冻结。从运营层面看,部分平台为抢占市场,接入不合规的“二清”机构(即无支付牌照的清算中介),这些机构挪用商户资金跑路的风险极高,2022年某知名卡盟平台因合作支付机构倒闭,导致超2000万元商户资金无法追回。从监管层面看,虚拟商品交易长期处于“灰色地带”,支付机构对“游戏点卡”“虚拟装备”等类目审核趋严,合规支付通道不断收窄,迫使平台转向地下钱庄、私人转账等高风险方式,进一步加剧了支付安全隐患。

支付问题对卡盟交易的冲击是系统性的。对商户而言,资金周转失灵直接导致采购链断裂。某游戏道具商户反映,因平台结算延迟30天,无法向上游供应商补货,导致500名用户订单无法发货,最终被平台以“违约”为由扣除保证金。对用户而言,支付体验恶化加速流失。当用户多次遇到“付款成功但未到货”的情况,会迅速转向其他支付方式更稳定的平台,甚至彻底放弃虚拟商品消费。对行业而言,信任危机正在蔓延。据第三方数据,2023年卡盟行业因支付问题引发的商户投诉量同比增长150%,部分平台为规避风险开始收取“保证金”和“通道费”,将成本转嫁给中小商户,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

破解“卡盟没账”困境,需要构建“技术+合规+生态”的三维解决方案。技术层面,平台需自主研发具备动态风控能力的支付系统,通过AI算法区分正常交易与异常风险。例如,引入用户行为分析模型,对高频交易商户进行“信用评分”,对低风险用户开放快速通道,对高风险交易触发人工审核,避免“一刀切”式冻结。同时,采用分布式账本技术(区块链)实现资金流向实时可追溯,商户可随时查看支付状态与结算进度,杜绝“暗箱操作”。合规层面,平台应主动申请《支付业务许可证》,接入持牌支付机构,并严格遵守“断直连”要求(即支付机构不得直接商户账户),确保资金由央行监管的备付金账户统一清算。某头部卡盟平台通过接入银联支付,将结算周期从T+7缩短至T+1,商户资金回流效率提升80%,投诉量下降60%,验证了合规化路径的可行性。

生态协同是长期解决支付问题的关键。行业需建立统一的虚拟商品交易支付标准,明确结算周期、手续费率、争议处理流程等规则,避免平台随意更改条款。同时,推动成立“卡盟行业支付保障基金”,由平台按营收比例缴纳资金,当出现支付机构跑路或平台破产时,基金可先行赔付商户损失,降低系统性风险。此外,可借鉴电商行业“担保交易”模式,用户付款后资金由第三方存管,确认收货后再结算给商户,从源头杜绝“付款消失”问题。

卡盟支付困境的本质,是虚拟商品交易快速发展与支付体系滞后之间的矛盾。在数字经济时代,虚拟商品已成为消费市场的重要组成部分,2023年中国虚拟商品交易规模突破5000亿元,支付环节的任何梗阻都可能阻碍行业升级。唯有以合规为基、技术为翼、生态为纲,才能让“没账”不再成为悬在商户头上的达摩克利斯之剑,让虚拟商品交易在阳光下实现价值流转。对卡盟平台而言,支付不仅是交易的工具,更是信任的基石——只有保障资金安全,才能留住商户、留住用户,最终在竞争中立于不败之地。