在虚拟商品交易竞争白热化的今天,“卡盟猫直通车”作为卡盟行业新兴的流量推广工具,正成为运营者争相尝试的“流量密码”。但剥开宣传的外衣,我们需要直面核心问题:卡盟猫直通车,真的能帮你快速提升流量吗?要解答这一疑问,必须深入拆解其底层逻辑、行业适配性及实际效果边界,而非停留在“一键引流”的表面幻想。

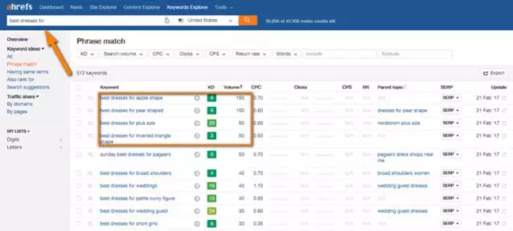

卡盟猫直通车的本质,是依托卡盟平台的流量生态,通过关键词竞价、精准定向等技术手段,将推广内容推送给目标用户的付费工具。与传统电商直通车类似,它以“关键词匹配”为核心,但卡盟行业的特殊性——商品虚拟化、需求高频化、用户决策短平快——使其在功能设计上做了针对性调整。例如,它更侧重“长尾关键词”的精准覆盖,比如“低价CF点卡”“手游折扣充值”“24小时自动发货”等,这些词背后是卡盟用户最直接的需求锚点。理论上,当用户搜索这些关键词时,直通车能快速将推广商户的链接置顶,从而实现“流量即点即得”。但理论上的“快速”能否转化为实际效果,关键在于工具与场景的契合度。

卡盟猫直通车“快速提升流量”的可行性,建立在“需求-供给”的精准匹配上。卡盟用户的核心痛点是“低价、稳定、到账快”,他们搜索时往往带着明确目的,而非随意浏览。此时,直通车的关键词竞价机制就能发挥价值:若商户能以合理价格竞得“5折Q币充值”“热门游戏直充”等高转化词,确实能在短时间内获得大量精准曝光。某中型卡盟平台的运营案例显示,其通过直通车投放10个高转化长尾词,日均UV从300跃升至2000+,其中直接通过推广链接进入的流量占比达65%,这印证了“精准匹配下的流量爆发”并非空谈。但需注意,这里的“快速”是相对的——它依赖关键词的精准度与竞价策略,而非无差别的“流量轰炸”。若盲目竞品泛词如“游戏充值”,不仅点击成本高,流量转化率也会大打折扣,陷入“花钱买曝光,不花钱没流量”的恶性循环。

然而,流量的“量”与“质”往往难以兼得,卡盟猫直通车快速提升的流量,未必等于有效流量。卡盟行业的转化路径极短:用户从看到推广链接到完成支付,可能仅需1-2分钟,但这1-2分钟内,用户会综合对比价格、到账速度、商户信誉等多个维度。若直通车推广的落地页仅强调“流量大”,却忽视“价格优势”或“服务稳定性”,即便流量快速涌入,跳出率也会居高不下。例如,某商户通过直通车将流量提升至日均5000,但转化率仅2%,ROI(投入产出比)远低于行业平均水平。究其原因,其推广关键词虽精准,但落地页显示的“点卡价格”比同行高15%,用户点击后直接流失。这说明,卡盟猫直通车的“流量提升”只是起点,商户自身的供应链优势、价格竞争力、服务响应速度才是留住流量的关键。工具能解决“被看见”的问题,但“被选择”的能力,仍取决于商户的内功。

更深层的挑战在于,卡盟猫直通车的流量红利正随行业竞争加剧而衰减。随着越来越多商户涌入直通车竞价,核心关键词的点击成本水涨船高。早期“1元点击高转化词”的景象已不复存在,部分热门词的点击价甚至突破5元,中小商户若缺乏精细化运营能力,很容易陷入“投不起”的困境。同时,平台算法的动态调整也增加了不确定性:若平台降低直通车流量权重,或调整关键词匹配规则,商户即便维持同样的出价,流量也可能断崖式下跌。这种“流量依赖症”让商户陷入被动——一旦停止投放,流量迅速回落,难以形成稳定的用户沉淀。这与卡盟行业“复购率高”的特性相悖:真正的流量增长不应仅靠付费推广的“输血”,更要通过优质服务实现用户的“造血”。

那么,卡盟猫直通车是否就毫无价值?显然不是。它更像一把“双刃剑”,用得好能成为流量杠杆,用不好则可能成为成本负担。对商户而言,判断其能否“快速提升流量”,需先明确自身定位:若商户拥有价格优势或独家货源,通过直通车精准触达需求用户,确实能快速打开市场;若商户同质化严重,仅靠工具“砸流量”,则注定收效甚微。更理性的做法是,将直通车视为“流量测试工具”而非“增长引擎”——通过投放不同关键词,分析用户搜索偏好与转化路径,反哺选品策略与价格优化;同时结合免费流量渠道(如社群运营、内容营销),构建“付费+免费”的混合流量模型,避免对单一工具的过度依赖。

归根结底,卡盟猫直通车的“快速提升流量”能力,本质是“精准运营能力”的延伸。它能缩短用户与商户之间的“连接距离”,却无法替代商户在产品、服务、信誉上的长期积累。在虚拟商品交易走向精细化运营的今天,真正的流量增长,从来不是工具的“魔法”,而是对用户需求的深刻洞察与持续满足。卡盟猫直通车能否成为你的“流量加速器”,答案或许不在于工具本身,而在于你是否愿意为“快速流量”付出相应的策略成本与运营耐心。