当卡盟用户频繁遭遇登录障碍,交易链路被迫中断时,这不仅是技术层面的操作问题,更直接影响着数字商品流转效率与用户信任度。卡盟作为虚拟商品交易的核心枢纽,其登录系统的稳定性直接关联着商家的资金周转与消费者的即时需求。登录困难本质上是系统安全性与用户体验之间的矛盾显性化,而快速重新进入系统的能力,则成为衡量平台服务韧性的关键指标。要破解这一困局,需从问题根源出发,构建“诊断-解决-预防”的三维应对体系。

一、登录困难的多元归因:技术逻辑与用户行为的交织

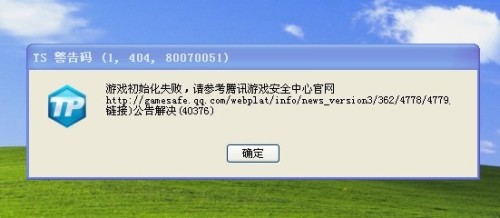

卡盟登录障碍的背后,隐藏着复杂的成因矩阵。从技术维度看,账号异常触发风控机制是最常见的主因。平台为保障交易安全,会通过算法监测登录行为轨迹,如异地登录、频繁输错密码、设备指纹变更等异常信号,一旦触发阈值,系统会自动冻结登录权限,这种“安全优先”的逻辑虽必要,却常因用户缺乏预警而陷入被动。此外,系统维护与版本迭代也会造成短暂登录中断,部分平台未能提前通过弹窗、公告等渠道有效触达用户,导致用户在不知情的情况下反复尝试,徒增 frustration。

用户行为层面,密码管理疏漏占比居高不下。虚拟账号长期未更新密码、使用简单组合(如生日、123456)、多平台复用密码等行为,极易导致凭证泄露。当不法分子利用撞库攻击获取账号信息后,原用户便会面临“密码正确却无法登录”的悖论——此时账号可能已被异地篡改。同时,浏览器环境冲突常被忽视:过期的Cookie缓存、禁用必要插件、浏览器版本过低等问题,会干扰登录接口的正常通信,表现为点击登录按钮无响应或页面跳转失败。

二、快速重进系统的实战路径:分场景精准施策

面对登录困难,用户亟需一套可落地的解决方案。根据不同成因,需采取差异化的应对策略:

当遭遇账号异常冻结时,首要原则是停止盲目尝试。连续输错密码超过5次可能触发二次风控,应立即通过平台的“自助解冻”入口提交申诉。多数卡盟平台支持通过注册手机号或邮箱接收验证码,完成身份核验后自动解冻;若涉及安全等级较高的账号(如商家号),需上传手持身份证照片与历史交易凭证,人工审核通常在24小时内完成。值得注意的是,部分平台引入了“人脸识别快速解冻”功能,通过比对实时人脸与身份证照片,可将解冻时间压缩至5分钟内,这为紧急交易需求提供了“绿色通道”。

因密码遗忘导致的登录失败,可通过“多渠道找回”机制突破。优先使用绑定的手机号接收验证码重置密码,若手机号已停用,则切换至邮箱验证。对于未绑定第二联系方式的“僵尸账号”,建议联系平台客服,提供账号注册时间、最近交易记录等辅助信息,客服通过后台数据比对可协助找回。此时需警惕“第三方密码找回工具”的诈骗风险,正规平台绝不会索要账号密码以外的敏感信息。

浏览器与网络环境问题的解决则侧重“环境重构”。建议用户清理浏览器缓存(通过设置-隐私与安全-清除浏览数据),或切换至Chrome、Edge等兼容性较好的浏览器。若使用移动端登录,需检查APP是否更新至最新版本,旧版本可能存在登录接口兼容漏洞。网络层面,优先切换至5G或稳定WiFi,避免使用公共网络登录——公共网络的代理节点可能拦截登录数据包,导致验证失败。

三、从被动解决到主动预防:构建长效安全机制

登录困难的终极解决方案,在于从源头降低风险概率。对用户而言,建立“密码+设备+行为”的三重防护体系至关重要:定期更换密码(建议每季度一次),采用“大小写字母+数字+特殊符号”的组合,避免与常用账号密码重复;开启平台提供的“设备绑定”功能,限制新设备登录时的验证流程;在日常使用中,避免在公共电脑保存登录状态,退出时务必点击“安全退出”而非直接关闭页面。

对卡盟平台而言,优化风控算法的“容错率”与“预警机制”是提升用户体验的核心。当前先进平台已引入“行为画像”技术,通过分析用户历史登录时间、地点、设备等数据,建立个性化信任模型。例如,某用户通常在北京工作时间登录,若突然出现凌晨在深圳的登录尝试,系统不会直接冻结账号,而是通过短信推送“异常登录提醒”,用户确认后即可正常登录,既保障安全又减少误判。此外,完善“故障预通知”系统也必不可少:在系统维护前24小时通过APP推送、短信、公众号等多渠道告知用户,并明确维护时长与备用登录方式(如临时H5页面),最大限度降低对用户的影响。

卡盟登录困难的解决,本质是技术理性与人文关怀的平衡。当平台能以更精准的风控守护安全,以更透明的沟通减少焦虑,以更便捷的流程提升效率时,“快速重新进入系统”便不再是一句口号,而是用户可感知的服务温度。在数字交易日益频繁的当下,唯有将“用户视角”融入系统设计的每一个环节,才能让每一次登录都成为信任的累积,而非消耗的开始。