卡盟真的能赚钱吗?还是隐藏着什么猫腻?这个问题近年来在虚拟商品分销领域引发广泛争议。作为连接上游供应商与下游消费者的中间平台,卡盟曾被视为普通人“轻资产创业”的捷径,但伴随行业乱象频发,“赚钱”与“骗局”的标签始终交织,让不少参与者陷入困惑。要解开这个谜团,必须深入拆解其运作逻辑、盈利模式与潜在风险,才能看清表象之下的真实底色。

卡盟的核心模式是虚拟商品的分销体系。所谓“卡盟”,即“卡片联盟”的简称,最初以游戏点卡、话费充值卡等数字化商品为主,逐步扩展到软件授权、会员账号、素材资源等多元化虚拟产品。平台通过整合上游供应商资源,以低价批量采购商品,再向下级代理分销,代理通过发展下线、自主销售赚取差价。理论上,这种模式具备“零库存”“低门槛”的优势——无需实体仓储,代理只需缴纳一定费用即可开通权限,理论上“一部手机就能赚钱”。正是这种“低投入高回报”的诱惑,让无数人跃跃欲试,试图在虚拟商品市场中分一杯羹。

然而,“卡盟真的能赚钱吗?”这个问题,需要从不同参与者的视角辩证看待。对平台方和少数头部代理而言,赚钱是真实的。平台通过收取代理费、交易佣金、排名推广费等方式稳定获利,而早期入局的头部代理凭借信息优势和下线规模,确实能获得可观收益。例如,某卡盟平台的顶级代理可能拥有数千名下线,通过层级抽成和批量销售,月入数万并非神话。但对绝大多数普通代理来说,“赚钱”却是一个遥不可及的幻象。市场调研显示,超过80%的卡盟代理月收入不足500元,甚至多数人不仅没赚到钱,反而因代理费、推广费等投入亏损。这种巨大的收益落差,恰恰揭示了卡盟模式的核心矛盾:其盈利并非依赖真实的商品流通,而是依赖“下线扩张”的庞氏逻辑。

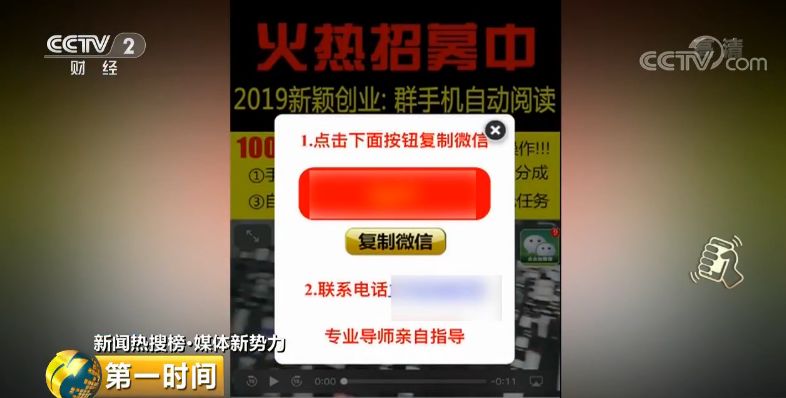

卡盟的“赚钱”陷阱,本质上是信息不对称与结构缺陷共同作用的结果。 平台在宣传中刻意放大头部代理的成功案例,用“日入过千”“躺赚被动收入”等话术制造暴富假象,却对底层代理的生存困境避而不谈。事实上,虚拟商品市场早已饱和,游戏点卡、软件会员等标准化产品价格透明,普通代理缺乏议价能力,只能通过低价竞争微利求生。更关键的是,多数卡盟平台将“发展下线”作为核心激励机制,鼓励代理拉人头赚取推荐费,形成“金字塔式”的层级结构。这种模式下,真正的利润来源不是商品销售,而是新成员的入会资金——当市场无法持续吸引新玩家时,资金链便会断裂,底层代理必然成为最终的“接盘侠”。

除了收益陷阱,卡盟行业还隐藏着更隐蔽的“猫腻”,涉及虚假宣传、资金盘运作甚至法律风险。第一类猫腻是“数据造假”。不少平台通过虚构交易量、伪造收益截图、操控代理等级等方式,营造“平台火爆、人人赚钱”的假象,诱导新代理付费加入。曾有参与者爆料,某卡盟平台显示的“日交易额”达百万,实际却是由平台自导自演的刷单数据,真实交易量不足十分之一。第二类猫腻是“资金盘崩盘”。部分卡盟平台以“高收益”“保本返利”为饵,要求代理大量囤货或升级会员,实则将资金用于平台运营或创始人的个人挥霍。一旦新资金流入放缓,平台便会以“系统升级”“政策调整”为由拖延提现,最终卷款跑路,让代理血本无归。第三类猫腻是“法律擦边球”。由于虚拟商品交易的特殊性,部分卡盟平台成为灰色产业链的温床,例如销售盗版软件、非法账号、游戏外挂等违禁物品,甚至涉及洗钱、诈骗等犯罪活动。参与者若不知情卷入其中,可能面临法律追责,得不偿失。

从行业现状来看,卡盟的“猫腻”已引发监管部门的重点关注。近年来,多地市场监管部门查处了多起卡盟传销案,涉案金额从数百万到数千万不等。例如,2022年某省警方破获的“XX卡盟”特大网络传销案,就是以虚拟商品分销为幌子,发展下线30余万人,非法获利超2亿元。此类案例表明,打着“虚拟创业”旗号的卡盟平台,若脱离真实商品价值,沦为纯资金炒作工具,最终难逃法律制裁。与此同时,合规的虚拟商品分销平台正在转型,它们转向与正规供应商合作、建立透明的价格体系、限制层级发展,试图在“赚钱”与“合规”之间寻找平衡。但对普通用户而言,辨别卡盟平台的真伪仍需擦亮眼睛——那些承诺“零风险高回报”“拉人头轻松致富”的平台,往往藏着最深的猫腻。

面对“卡盟真的能赚钱吗?”的疑问,答案或许并不绝对,但“一夜暴富”的幻想必须打破。虚拟商品分销本身是数字经济的一部分,合法合规的经营确实能创造价值,但任何脱离实体经济支撑、依赖“割韭菜”的模式,注定不可持续。对于普通人而言,参与卡盟类项目需保持理性:首先要核实平台资质,查看是否有正规营业执照、与上游供应商的合作证明;其次要警惕“高收益”承诺,牢记“收益与风险成正比”的基本常识;最后要避免陷入“拉人头”的怪圈,真正的财富积累永远依赖于为市场提供真实价值。卡盟的“钱景”或许存在,但唯有脚踏实地、合规经营,才能在这片虚拟与现实的交界处走得更远,而非沦为“猫腻”陷阱的牺牲品。