卡盟突然吞钱怎么办?如何追回误扣款项?这是许多数字交易用户都可能遭遇的棘手问题。当账户资金在无明确扣款理由的情况下减少,用户的焦虑不仅源于资金损失,更来自对平台安全性的信任崩塌。事实上,卡盟作为数字商品交易的重要载体,其资金流转涉及平台系统、第三方支付、用户操作等多重环节,任何一环的异常都可能导致“吞钱”事件。要解决这一问题,需从紧急止损、证据固定、多渠道维权三个维度展开,同时结合长期预防策略,才能最大限度保障用户权益。

卡盟吞钱的本质是资金流转链条中的信任断裂。从技术层面看,可能源于平台系统bug导致重复扣款或数据异常,比如用户支付成功后状态未同步,触发二次扣款;也可能是第三方支付接口延迟,用户误以为支付失败重复操作。从运营层面看,部分平台规则不透明,如“自动续费”“隐性服务费”未明确告知,用户在不知情的情况下被扣款;更有甚者,极少数平台可能存在恶意扣款行为,利用用户维权成本高的漏洞谋取不当利益。无论何种原因,用户的核心诉求始终明确:追回误扣款项,避免损失扩大。

紧急止损是降低损失的第一要务,时间窗口往往决定维权成功率。当发现卡盟账户资金异常减少时,用户需立即采取行动:第一步,检查账户余额与交易明细,确认扣款金额、时间及商户信息,判断是单次误扣还是持续扣款(如自动续费)。若为持续扣款,需立刻在卡盟平台内找到相关服务订阅入口,手动关闭自动扣款功能。第二步,修改账户密码及相关支付平台的登录密码,防止账户被盗用导致二次损失。第三步,联系支付渠道(如支付宝、微信支付)客服,说明情况并申请对异常交易进行临时止付。支付机构在核实用户提交的初步证据后,可能会暂时冻结商户资金,为后续维权争取时间。值得注意的是,止付申请需在交易发生后一定时限内(通常为72小时)提出,拖延可能导致资金已被转移至商户账户,增加追回难度。

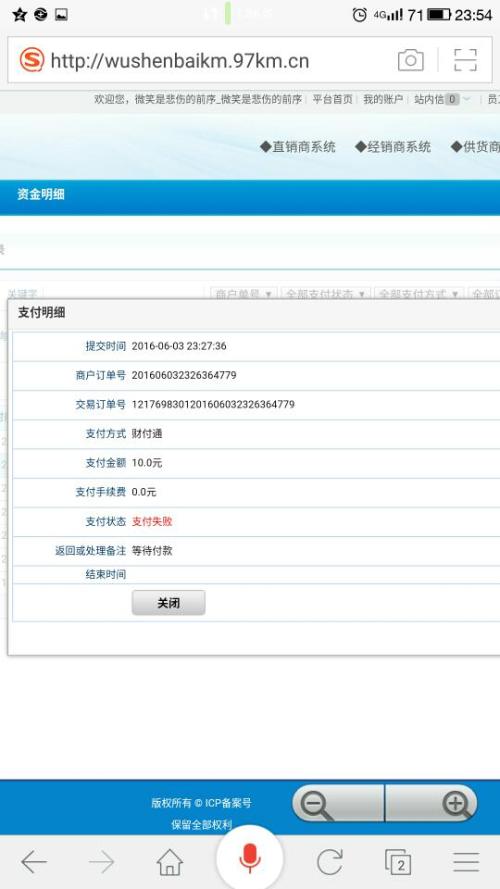

证据固定是追回款项的核心支撑,没有完整证据链的维权如同无源之水。用户需系统收集以下材料:首先是交易记录,包括卡盟平台的订单详情页截图(需显示订单号、金额、商品信息、支付状态)、支付平台的扣款凭证(如支付宝账单详情、微信支付交易记录),这些文件需清晰展示扣款时间、商户名称及交易ID。其次是沟通记录,与卡盟客服就扣款异常问题的对话截图、电话录音(需注意合法合规,避免侵犯他人隐私),以及客服拒绝处理的反馈。最后是用户身份证明及账户权属证明,如身份证正反面、绑定的手机号验证记录等,证明账户由本人操作。若涉及隐性扣款,还需收集平台服务协议中关于该扣款条款的截图,若协议中未明确说明,则构成用户维权的有力论据。证据收集需注重细节,例如截图需包含完整时间戳,录音需明确对话双方身份,避免后续争议。

多渠道维权需循序渐进,从内部沟通到外部介入形成闭环。第一步,直接联系卡盟平台客服,通过在线客服、投诉邮箱或官方电话提交书面投诉,说明扣款异常情况并附上初步证据,要求平台在规定时限内(如7个工作日)调查反馈。若平台推诿或拖延,用户需升级投诉渠道,通过平台官方投诉通道、消费者权益保护部门(如12315平台)提交投诉,12315受理后会向平台发送协查函,平台需在规定时间内回应。第二步,若平台仍不处理,可向支付机构发起投诉。例如,通过支付宝的“交易投诉”功能或微信支付的“投诉”入口提交申诉,支付机构会根据规则介入调查,若认定商户违规,可直接从结算款项中扣划退还用户。第三步,法律途径是最终保障。当涉事金额较大(通常超过5000元)或平台存在恶意扣款嫌疑时,用户可向法院提起诉讼,要求平台返还误扣款项并赔偿损失。诉讼中,用户需提供完整的证据链,若平台无法证明扣款合法性,则需承担败诉风险。值得注意的是,维权过程中需保留所有沟通记录和投诉凭证,避免因证据丢失导致维权中断。

长期预防策略是避免再次遭遇吞钱的关键。用户在选择卡盟平台时,应优先考虑资质齐全、口碑良好的正规平台,查看是否具备ICP备案、第三方支付牌照等资质,避免使用无安全保障的“小平台”。交易前仔细阅读用户协议和支付条款,重点关注“自动续费”“服务费”“违约金”等易产生争议的条款,必要时可咨询客服确认。开通支付平台的交易提醒功能,确保每一笔扣款都能及时收到通知,发现异常立即处理。此外,定期核对卡盟账户账单与支付平台账单,确保两者交易记录一致,避免因平台数据遗漏导致资金损失。

卡盟突然吞钱看似偶发,实则暴露了数字交易生态中用户权益保护的薄弱环节。追回误扣款项不仅需要用户的冷静应对和系统维权,更需要平台方加强技术风控、运营方规范服务流程、监管机构完善制度保障。对用户而言,每一次维权都是对自身权益的主动捍卫;对行业而言,用户的每一次合理诉求都是推动行业进步的契机。唯有用户、平台与监管形成合力,才能让“卡盟吞钱”不再成为困扰数字交易的顽疾,让每一次交易都安心无忧。