卡盟站长赚钱靠谱吗?这个问题背后,是无数虚拟商品从业者对“低门槛高回报”的向往,也是行业乱象下对真实商业逻辑的追问。事实上,卡盟站长作为虚拟商品交易链条中的关键节点,其收入既非“轻松暴利”的神话,也非“全面崩盘”的绝望,而是取决于供应链掌控力、运营精细化程度与行业合规性的综合博弈。要揭开实际收入的真相,必须深入其商业模式的核心,拆解价值创造的底层逻辑。

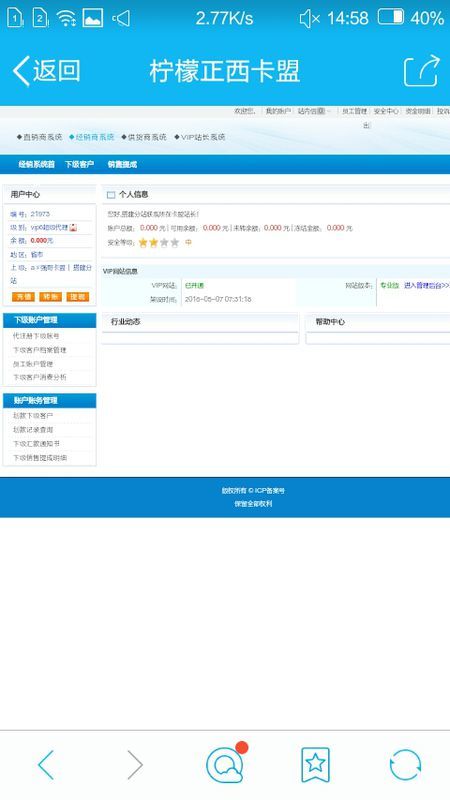

卡盟,即游戏点卡、软件授权、虚拟服务等数字商品的交易平台,站长这类角色本质上是平台的搭建者与运营者。他们通过整合上游供应商资源(如游戏厂商、软件开发商),对接下游代理或终端用户,赚取差价或佣金。表面看,这似乎是一个“零库存、高周转”的轻资产模式,但实际运营中,站长的收入远比想象中复杂。真实收入的核心并非来自“开平台”本身,而是来自对供应链的议价能力、对下游代理的赋能效率以及对平台流量的精细化运营。脱离这些要素空谈“赚钱”,无异于忽略企业盈利的根本逻辑。

先看收入构成。卡盟站长的收入通常分为四部分:一是商品差价,即从上游拿货价与平台销售价之间的差额,这是最基础的利润来源;二是代理佣金,若发展下级代理,可从其交易中抽取一定比例的提成;三是增值服务收入,如为代理提供培训、引流工具、技术支持等付费服务;四是广告合作,当平台流量积累到一定程度,可接入其他虚拟商品服务商的广告位出租。然而,这几部分收入的稳定性差异极大。商品差价受上游供应商垄断程度影响极大,若上游资源集中在少数巨头手中,站长议价空间会被严重压缩;代理佣金则依赖下游代理的活跃度,若缺乏持续引流和培训体系,代理流失率居高不下,佣金收入便无从谈起;增值服务与广告收入更是建立在平台规模之上,中小型站长往往难以触及。

再看运营成本。卡盟站长的“轻资产”仅指无实物库存,但隐性成本不容忽视。首先是技术成本,平台搭建、系统维护、安全防护(如防止恶意刷单、数据泄露)都需要持续投入,若技术能力不足,平台稳定性差,用户信任度会直线下降;其次是流量成本,虚拟商品行业竞争白热化,获取新代理或用户的成本逐年攀升,若缺乏精准的营销策略,单纯依靠“拉人头”的粗放模式,流量转化率极低;最后是合规成本,随着国家对虚拟商品交易监管的趋严,平台需完成ICP备案、实名认证等合规手续,部分灰色地带的商品(如未经授权的软件、游戏外挂)则面临下架风险,合规调整会直接影响收入结构。

行业内的“暴利神话”往往源于少数头部站长的成功案例,但大众忽略了幸存者偏差。一位从业5年的资深卡盟运营者曾坦言:“前两年行业野蛮生长,确实有人靠发展上千代理月入百万,但如今90%的中小站长月收入不足5000,扣除成本后利润微薄。”卡盟赚钱的本质是虚拟商品供应链中的节点价值,而非投机行为。上游资源是否稳定(如能否拿到独家低价货源)、下游代理是否有持续盈利能力(如能否教代理引流技巧)、平台是否有差异化竞争力(如是否提供独特的售后保障),这些才是决定收入上限的关键因素。若仅抱着“开个平台收代理费”的心态,在行业逐渐规范化的今天,很难存活。

更严峻的挑战来自行业生态的变化。一方面,随着数字经济的发展,虚拟商品交易规模扩大,但正规平台(如腾讯官方充值渠道、Steam第三方授权服务商)凭借品牌优势和合规性挤压了灰色卡盟的生存空间;另一方面,消费者对虚拟商品的需求日益精细化,低价不再是唯一竞争力,服务质量、售后保障、交易安全等因素逐渐成为用户选择平台的核心标准。这意味着卡盟站长必须从“赚差价”向“做服务”转型,若仍停留在“低价甩货”的粗放模式,终将被市场淘汰。

那么,卡盟站长是否还有赚钱机会?答案是肯定的,但前提是回归商业本质。未来的卡盟站长,必须同时具备供应链整合能力、用户运营能力和合规意识。在供应链端,与上游供应商建立深度合作,争取独家货源或差异化商品;在用户端,构建完善的代理培训体系,帮助代理提升盈利能力,形成“平台-代理-用户”的正向循环;在合规端,主动拥抱监管,剔除违规商品,建立透明的交易规则。只有当平台能为上下游创造真实价值时,收入才能从“不可持续”的波动走向“可预期”的增长。

归根结底,“卡盟站长赚钱靠谱吗”这个问题,没有绝对的答案。它既不是人人可做的“暴利风口”,也不是毫无机会的“夕阳行业”。在虚拟商品交易日益规范化的背景下,只有那些摒弃投机心态,深耕供应链、精细化运营、坚守合规底线的站长,才能真正从行业发展中分得一杯羹。赚钱的真相,从来不是靠模式红利,而是靠持续创造价值的能力。