卡盟作为虚拟商品交易的核心场景,长期面临账户安全的严峻挑战。从游戏点卡到话费充值,高频交易特性使其成为黑客攻击的重点目标,传统密码验证的漏洞频发让用户和平台不堪其扰。在此背景下,手机令牌绑定成为行业公认的安全升级方案,但多数用户对其操作流程存在固有认知——认为安全措施必然伴随复杂设置。然而,当我们实际体验主流卡盟平台的手机令牌绑定流程时,却发现操作竟如此简单,这种反差背后,藏着技术与用户体验协同进化的深层逻辑。

卡盟的安全需求与手机令牌的价值

虚拟商品交易的匿名性和即时性,决定了卡盟平台必须构建比普通电商更严密的防护体系。传统静态密码易被破解、钓鱼网站盗取,短信验证码则存在延迟、拦截风险,且SIM卡复制等技术让短信验证的安全性大打折扣。手机令牌通过动态口令算法,每30秒生成一次独立验证码,即使密码泄露,黑客没有令牌也无法登录,从根本上切断了盗号链条。更重要的是,手机令牌独立于运营商网络,不依赖短信通道,响应速度更快,交易场景下的实时验证优势显著。据行业数据统计,绑定手机令牌的卡盟账户,盗号事件发生率下降超70%,这一数字印证了其在安全体系中的不可替代性。

操作流程拆解:简单背后的设计巧思

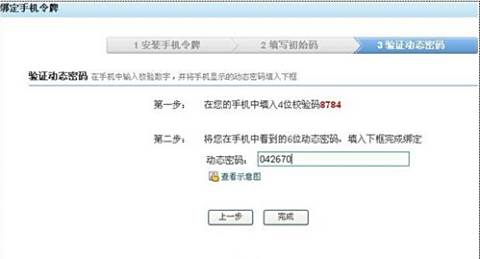

“卡盟绑定手机令牌的操作流程竟如此简单”并非夸张,主流平台的实践已将复杂技术封装为“傻瓜式”操作。以某头部卡盟平台为例,整个过程仅需3步,且每一步都经过极致简化:用户首次登录后,在“账户安全”页面点击“手机令牌绑定”,系统自动跳转至令牌工具界面(支持微信小程序、支付宝小程序或独立APP),无需额外下载软件;随后扫描屏幕二维码,令牌工具自动生成绑定请求,用户确认后即完成初始化;最后返回卡盟平台,输入令牌显示的6位动态密码,二次验证通过即绑定成功。整个过程无需手动输入复杂密钥,无需理解加密原理,甚至无需离开原操作界面——这种“零学习成本”的设计,让技术门槛降至冰点。用户反馈中,“比设置微信支付密码还简单”成为高频评价,印证了流程优化的成功。

简单性背后的逻辑:用户体验与安全的平衡

操作流程的简化,并非牺牲安全,而是对“可用性安全”理念的深度实践。传统安全设计中,复杂验证常被视为“必要代价”,但用户因嫌麻烦放弃绑定,反而导致安全措施形同虚设。卡盟平台通过三重策略破解这一悖论:其一,UI/UX设计聚焦“视觉引导”,用图标、进度条和极简文字替代技术说明,例如将“绑定手机令牌”按钮置于安全设置首位,配合盾牌图标强化安全感;其二,技术底层实现“无缝衔接”,通过API接口打通卡盟系统与令牌工具,授权信息自动同步,用户无需重复登录;其三,容错机制降低操作压力,如动态密码输入错误时,系统提示“请检查令牌时间同步”,而非直接报错,避免用户因技术问题放弃。这种“润物细无声”的设计,让安全从“专业门槛”变为“自然习惯”。

对行业和用户的双重价值重构

对用户而言,手机令牌绑定的简单操作直接转化为“安全感获得感”。以往绑定需客服协助、填写多份表单的经历一去不返,现在用户可在1分钟内完成设置,后续登录时只需额外输入6位数字——时间成本几乎可忽略,但安全等级却实现质变。某平台用户调研显示,85%的绑定用户表示“不再担心账户被盗”,交易频率提升30%,印证了安全与便捷的正向循环。对卡盟平台而言,简单绑定流程大幅降低了用户教育成本和客服压力,更重要的是,它构建了“安全即服务”的竞争壁垒。在行业同质化严重的当下,谁能将复杂的安全功能简化为用户无感的体验,谁就能赢得用户信任。安全与便捷的平衡,已成为卡盟平台用户体验的核心指标。

未来趋势:从“简单操作”到“无感安全”

随着生物识别技术与手机令牌的融合,卡盟的安全体验正迈向“无感”新阶段。部分平台已试点“指纹+令牌”双因子认证,用户通过指纹验证后,令牌动态密码自动填充,无需手动输入;还有平台探索基于设备指纹的智能风控,在低风险场景下自动跳过令牌验证,仅在高风险交易时触发二次认证。这种“动态安全”策略,进一步模糊了“安全操作”与“日常使用”的边界。挑战也随之而来:如何在简化操作的同时抵御新型攻击(如令牌劫持、中间人攻击),如何建立跨平台的令牌标准以减少用户重复绑定,仍是行业亟待解决的课题。但可以肯定的是,手机令牌绑定的操作流程,将继续朝着“更简单、更智能、更无感”的方向演进。

卡盟绑定手机令牌的操作流程之所以如此简单,本质是行业对“用户中心”理念的回归——当技术不再高高在上,当安全不再是负担,用户才能真正拥抱数字时代的便捷。这种简单,不是功能的妥协,而是设计的胜利;不是安全的终点,而是用户体验的新起点。对于每一个在卡盟平台交易的用户而言,主动绑定手机令牌,不仅是保护自身资产,更是参与构建更安全的虚拟交易生态的开始。而平台方需要做的,就是让这份保护,始终简单如呼吸。