在数字商品交易生态中,卡盟编号作为商品流通的“身份证”,其设置效率直接影响运营链路的流畅度。本文将深度拆解卡盟编号的快速设置方法论,通过标准化初始化步骤,助力商家实现从0到1的高效搭建,同时规避因编号管理混乱导致的库存错漏、订单追踪失效等痛点。

卡盟编号并非简单的数字组合,而是承载商品品类、归属商家、生产批次等多维度信息的结构化标识符。一套科学的编号体系,能让商家在百万级商品库中精准定位目标,也能让系统自动完成分类统计、库存预警、溯源核验等操作。在实际运营中,编号设置延迟往往成为制约业务扩展的瓶颈——新商品上架需等待人工编号生成,促销期间因编号重复导致订单冲突,甚至因格式不统一引发数据清洗成本。因此,掌握卡盟编号快速设置技巧,本质是构建数字商品管理的“高速公路”。

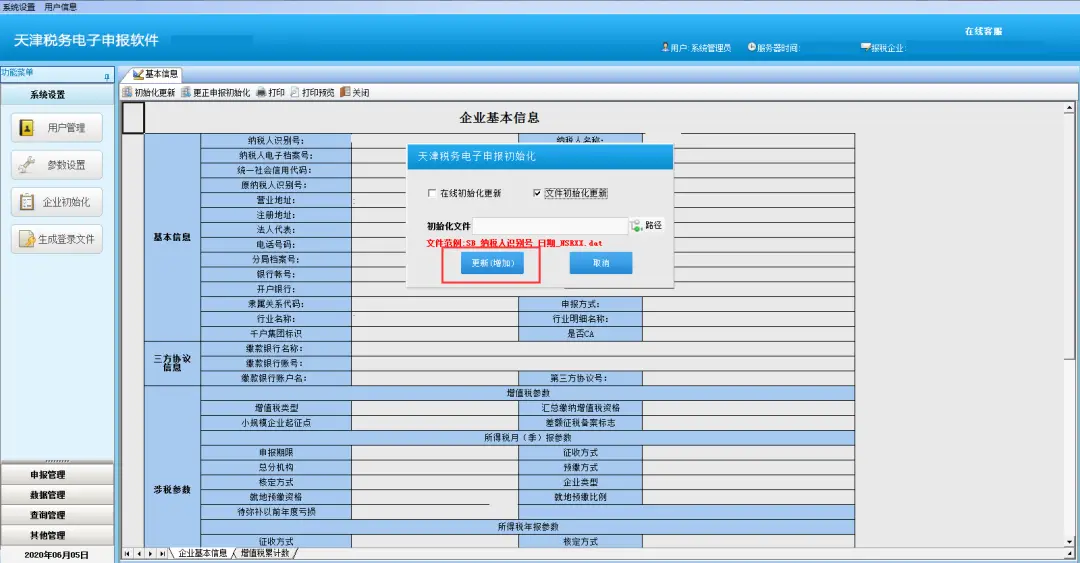

初始化前的准备工作是快速设置的前提,部分商家常因忽略这一阶段导致返工。需首先梳理商品分类体系,明确大类(如游戏点卡、话费充值、软件会员)、中类(如点卡包含端游、手游)、小类(如手游分为iOS、安卓)的层级关系,为编号前缀设计提供依据。同时,需确定编号的核心字段:是否包含时间戳(用于区分批次)、商家ID(避免跨平台冲突)、校验位(防伪识别)。例如,某头部卡盟平台的编号规则为“品类前缀(2位)+ 年月日(6位)+ 流水号(4位)+ 校验位(1位)”,既保证唯一性,又通过前缀实现快速分类。此外,需提前测试系统兼容性,确认后台是否支持批量导入编号模板,避免单条录入的低效陷阱。

进入系统后台后,编号规则配置是核心环节。在“商品管理-编号设置”模块,需先启用“自定义编号”功能,关闭系统默认的随机生成模式。此时需输入规则模板:前缀部分用字母或数字组合代表品类,如“QX”代表“游戏点卡”,“HF”代表“话费充值”;中间段采用时间戳(如YYMMDD)或递增序列,前者适合需追踪批次商品,后者适合高频更新的小额商品;末尾的校验位可通过加权算法计算(如前几位乘以特定系数后取模),避免手动录入导致的编号错误。值得注意的是,规则设计需平衡规范性与灵活性——若未来新增品类,需预留前缀扩展空间(如当前使用2位前缀,可升级为3位以应对品类增长),避免规则频繁调整导致历史数据失效。

批量数据导入是提升设置效率的关键。商家可提前在Excel中按模板生成编号:用公式自动填充时间戳(如“=TEXT(TODAY(),"YYMMDD")”),用数据透视表分配流水号,再用VLOOKUP函数关联校验位算法。生成后需检查重复值(使用“条件格式-重复值”高亮),确保无编号冲突。导入系统时,建议选择“覆盖模式”而非“新增模式”,避免旧数据干扰;导入后需立即执行“编号唯一性校验”,系统通常会自动报错重复或格式异常的编号,此时需回到Excel中修正,重新导入直至全量通过。某电商服务商数据显示,采用批量导入后,万级商品的编号设置时间从8小时缩短至40分钟,效率提升12倍。

测试运行环节常被商家忽视,却是避免线上事故的“防火墙”。建议选取10-20个典型商品,模拟完整交易链路:创建订单、生成发货单、同步物流信息,观察编号是否在各环节正确显示。重点关注库存模块——若编号规则中包含批次信息,需验证系统是否会按批次自动扣减库存;若包含商家ID,需检查跨店订单时编号是否归属正确。测试中发现的问题,如编号显示乱码、关联商品错误等,需及时返回规则配置模块调整,而非直接上线。曾有商家因跳过测试,导致上线后部分商品编号显示为“NULL”,引发大量客诉,最终耗费3天时间重新编号,损失远超测试成本。

权限绑定与流程固化是长期高效运营的保障。在完成初始编号设置后,需将“编号管理”权限按岗位分配:运营人员负责新增商品时的编号生成,客服人员可查询编号对应商品信息,仓储人员需按编号分拣发货。同时,制定《编号管理SOP》,明确新增商品时必须使用系统自动编号而非手动修改,禁止跳过校验位直接填写。对于多团队协作的商家,可设置“编号审核”流程:运营提交编号申请后,需由管理员复核通过才能生效,避免因规则理解偏差导致编号混乱。某中型卡盟平台通过实施权限绑定与SOP,编号相关工单量下降78%,库存准确率提升至99.9%。

随着数字商品品类持续扩展(如虚拟主播打赏、元宇宙道具等),卡盟编号管理正向“动态化”“智能化”演进。部分平台已尝试通过AI算法自动生成编号:根据商品名称、描述等文本信息,智能匹配品类前缀,并预测未来品类增长趋势,提前预留编号空间;另一些平台则引入区块链技术,将编号与商品哈希值绑定,实现“一物一码”的溯源能力。但对中小商家而言,快速设置的核心仍在于“标准化”——通过清晰的规则模板、高效的批量工具、严格的测试流程,将编号从“负担”转化为“资产”。唯有打好初始化基础,才能在数字交易的红海中,让每一件商品都拥有清晰的“身份ID”,支撑业务的高效流转与规模化扩展。