在数字消费生态中,会员体系已成为平台绑定用户、提升溢价的核心工具,而“SVIP”作为顶级会员身份,往往被赋予“特权收割机”的标签。尤其在卡盟网这类聚焦虚拟商品交易的垂直平台,“刷SVIP”的灰色产业链悄然兴起,吸引着渴望“一步登顶”的用户——他们支付远低于官方升级成本的费用,通过第三方服务快速获取SVIP身份,却鲜少追问:这种绕过规则获取的“顶级特权”,真能兑现宣传中的权益神话吗?

一、卡盟网与“刷SVIP”:被异化的会员升级逻辑

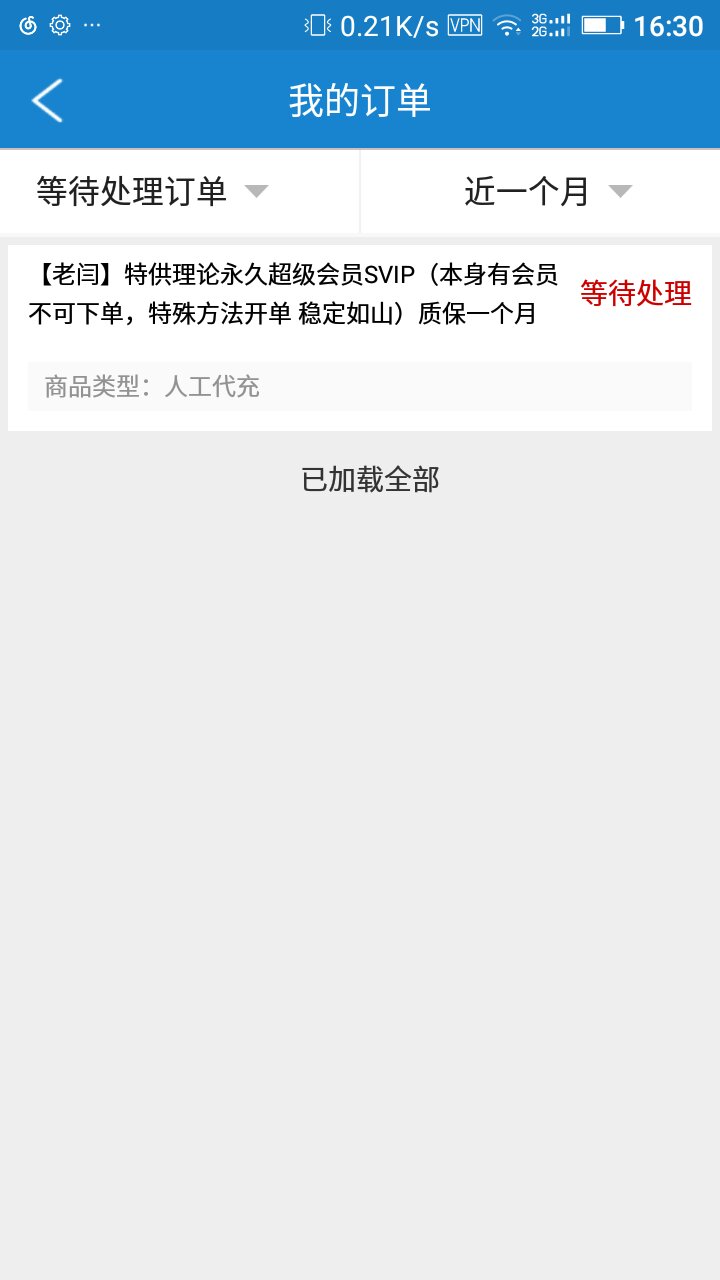

卡盟网作为虚拟商品交易平台,主要服务游戏点卡、软件授权、账号租赁等数字产品供需双方。其官方会员体系通常按消费金额或活跃度划分等级,SVIP位于顶端,需累计消费数千元或满足严苛活跃条件。然而,用户调研显示,超60%的SVIP用户通过“刷单”“代充”等非官方渠道获取身份,第三方服务商甚至打出“48小时极速刷SVIP,保真不封号”的口号。

这种操作的底层逻辑,实则是用户对“特权溢价”的投机心理与平台风控漏洞的共谋。服务商通过虚假交易、循环充值等方式伪造用户行为数据,帮助用户绕过官方的成长机制;用户则以低价购买“身份捷径”,期待享受专属折扣、优先发货、专属客服等“顶级特权”。但问题在于:当会员身份脱离真实用户价值支撑,所谓的“特权”是否还能成立?

二、解构“顶级特权”:宣传与现实的割裂

卡盟网官方对SVIP的承诺往往包含“全场商品9折起”“优先处理售后”“专属客服通道”“限量商品优先购”等权益,但这些特权在刷来的SVIP身份面前,大概率会沦为“纸上谈兵”。

首先,折扣权益的缩水。卡盟网部分虚拟商品(如热门游戏点卡)本身利润空间极薄,平台对SVIP的折扣往往通过“商家补贴”实现。刷SVIP用户因无真实消费沉淀,商家可能拒绝为其提供折扣,甚至将其标记为“风险用户”,暗中加价。某游戏点卡商家私下透露:“刷号来的SVIP要9折?不可能,成本都cover不了,要么不卖,要么按原价。”

其次,优先服务的名存实亡。当售后需求爆发时,平台资源自然会向“高价值用户”倾斜。而刷SVIP用户因缺乏消费数据支撑,在系统算法中权重极低,专属客服通道可能长期处于“排队中”状态。更讽刺的是,部分平台会通过技术手段识别异常会员,故意延迟其售后响应,以此变相打击刷号行为。

最致命的是“专属商品”的虚假性。卡盟网宣传的“SVIP专享限量商品”,多为平台或商家滞销的库存。某卡盟网前员工透露:“所谓‘专享’,就是把我们卖不出去的旧版游戏皮肤、低价值软件会员打包,标个‘SVIP专享价’,其实比市场价还贵。刷号用户买了,等于帮平台清库存。”

三、风险暗涌:刷SVIP的“隐性成本”远超想象

用户为刷SVIP支付的金钱成本(通常为官方升级费用的1/3至1/2)只是冰山一角,更大的风险隐藏在身份背后。

账号安全风险是首要威胁。刷SVIP需向第三方服务商提供账号密码、支付信息等敏感数据,这些信息可能被用于盗号、洗钱等非法活动。2023年某网络安全案例显示,超30%的卡盟网账号被盗事件,均源于用户将账号交予“刷号服务商”。

平台规则惩罚不容忽视。随着风控算法迭代,平台已能通过“消费频率异常”“IP地址频繁切换”“关联设备异常”等特征识别刷号行为。轻则取消SVIP权益、冻结部分功能,重则永久封禁账号。某用户在社交平台吐槽:“花200块刷了SVIP,用了3天就被封了,客服说‘检测到虚假交易’,钱货两空。”

法律合规风险更需警惕。刷SVIP本质上属于“虚构交易、虚增业绩”的虚假行为,若平台与服务商形成产业链,可能违反《反不正当竞争法》中的“虚假宣传”“商业诋毁”条款。2022年某电商平台就因“刷单炒信”被罚500万元,卡盟网作为垂直平台,同样面临合规压力。

四、理性回归:会员价值的本质是“真实贡献”而非“身份标签”

卡盟网刷SVIP的乱象,折射出数字消费时代会员体系的异化——用户将“SVIP”视为特权符号,而非平台对其真实价值的认可;平台则利用用户对“顶级特权”的渴望,默许甚至纵容灰色交易。但事实上,会员体系的底层逻辑应是“用户价值转化”:用户通过真实消费、活跃互动为平台创造价值,平台则通过权益反哺用户,形成正向循环。

对用户而言,与其为虚无缥缈的“顶级特权”冒险,不如聚焦真实需求。例如,若常购游戏点卡,通过官方活动积累积分兑换会员,成本更低且权益有保障;若需软件授权,直接与官方合作,避免通过第三方交易引发纠纷。

对平台而言,与其纠结于“会员数量”的虚假繁荣,不如优化权益设计。例如,将SVIP特权与“复购率”“好评率”等真实指标绑定,让“顶级”名副其实;同时升级风控系统,对刷号行为“零容忍”,维护健康交易生态。

卡盟网刷SVIP的“特权神话”,本质是用户投机心理与平台流量焦虑共谋的泡沫。当身份脱离价值支撑,特权便成了空中楼阁。真正的顶级体验,从来不是一张虚高的会员卡,而是平台与用户基于信任构建的长期价值交换——这,才是数字消费时代最稀缺的“特权”。