卡盟能查QQ密码吗?这个问题背后,藏着数字时代最危险的认知陷阱——将非法服务等同于技术可能,将安全寄托于灰色工具而非自身防护。事实上,所谓“卡盟能查QQ密码”的说法,本质上是利用用户对账号安全的焦虑编织的骗局,其操作不仅违法,更会让使用者陷入更大的风险漩涡。真正可靠的安全操作,从来不是依赖非法渠道,而是构建从用户行为到技术防护的多维防线。

一、“卡盟查密码”:一场精心包装的骗局

“卡盟”通常指那些打着“技术破解”“数据查询”旗号的非法交易平台,声称能通过“内部渠道”“漏洞利用”获取QQ密码。但深入分析其运作逻辑,便能发现这不过是彻头彻尾的谎言。首先,QQ作为腾讯旗下核心社交产品,其密码存储采用高强度单向哈希加密算法(如SHA-256+盐值),即使腾讯内部人员也无法直接获取明文密码;其次,腾讯的登录系统设有实时风控机制,异常登录行为会触发短信验证、设备锁等防护,任何批量“查询”操作都会被立刻拦截;最后,“卡盟”所谓的“成功案例”,要么是通过钓鱼链接诱导用户主动输入密码,要么是利用已泄露的旧数据库谎称“实时查询”,本质上是通过信息差实施诈骗。更严重的是,向这些平台付费“查密码”的用户,自己的账号信息反而会被记录——你永远不知道,自己既是受害者,又成了骗子数据库中的“新资源”。

二、法律与技术的双重红线:触碰“查密码”的代价

无论出于何种目的,试图通过非法途径获取他人QQ密码,都已触碰法律底线。根据《中华人民共和国网络安全法》第四十四条,任何个人和组织不得非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据;《刑法》第二百八十五条也明确规定,非法获取计算机信息系统数据罪最高可处七年有期徒刑。技术不是法外工具,“卡盟”的所谓“技术”不过是违法犯罪的遮羞布。而对普通用户而言,即便只是“尝试查询”,也可能因个人信息泄露(如支付账号、手机号)被二次勒索,甚至卷入洗钱、诈骗等上游犯罪。近年来,多地警方已破获多起“卡盟”诈骗案,涉案金额动辄千万,参与者最终都面临法律制裁——这些案例警示我们:对“查密码”的幻想,最终只会换来人财两空。

三、真正可靠的安全操作:从“被动防御”到“主动构建”

与其幻想通过非法渠道“获取密码”,不如将精力放在构建自身账号的安全体系上。对QQ用户而言,安全操作的核心逻辑是:让“破解”成本远高于“价值”,让“入侵”难度远超“收益”。

1. 基础防护:筑牢账号的“第一道墙”

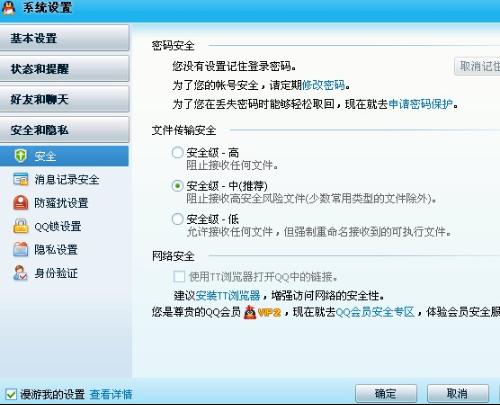

密码强度是安全的基础,但远非全部。用户需避免使用“生日+123”这类弱密码,建议采用“字母+数字+特殊符号”的组合(如“Qq#2023!Secure”),且不同平台使用不同密码——这能有效防止“撞库攻击”(即一个平台数据泄露导致其他账号连环失陷)。同时,务必开启QQ的“安全中心”功能:包括登录保护(异地登录需验证)、设备管理(陌生设备登录提醒)、二次验证(绑定手机号或安全设备),这些措施能将非法登录的阻断率提升至99%以上。

2. 警惕“社工攻击”:破解密码的“真实路径”

多数账号失守并非源于技术漏洞,而是“社工攻击”的成功。所谓“社工攻击”,即通过心理诱导获取敏感信息,比如冒充客服索要验证码、发送“账号异常”钓鱼链接、利用“猜密码”工具尝试常用组合(如“身份证后六位”“手机号尾号”)。用户需牢记:腾讯官方不会通过个人账号索要密码或验证码,任何要求“点击链接解冻账号”的信息都可能是诈骗;遇到可疑情况,应通过QQ官方客服渠道核实,而非直接点击对方发送的链接。

3. 数据备份与风险隔离:降低“失守”损失

即使防护措施万无一失,也需为极端风险做准备。建议用户定期备份QQ中的重要聊天记录(可通过“QQ邮箱”或“PC端本地备份”功能),避免因账号被盗导致数据丢失。同时,将QQ账号与支付、社交等高价值功能进行“风险隔离”——例如,不使用QQ直接登录微信、支付宝,不绑定与核心业务相关的手机号,这能最大限度减少账号失守后的连锁反应。

四、安全意识的“最后一公里”:从“知道”到“做到”

再先进的技术防护,也离不开用户的安全意识。现实中,许多账号被盗的根源,在于“侥幸心理”和“便利性优先”——比如为了方便长期使用“记住密码”功能,在公共电脑登录后不退出;随意扫描不明二维码,安装来路不明的“QQ辅助软件”。这些行为看似“省事”,实则为黑客打开了方便之门。真正的安全操作,是将“警惕”内化为习惯:定期修改密码、及时关闭不必要的权限、不轻信“免费破解”的诱惑——这些看似微小的举动,才是数字时代最可靠的“安全铠甲”。

卡盟能查QQ密码吗?答案早已清晰:不能,也不该。这个问题的真正价值,不在于探究非法工具的可能性,而在于唤醒每个人对账号安全的主动认知。在这个数据比黄金更珍贵的时代,安全从来不是“别人的事”,而是每个人的责任。放弃对灰色渠道的幻想,构建从密码设置到风险防范的完整闭环,才是对自身数字身份最可靠的守护。毕竟,真正的“安全操作”,从来不是破解他人,而是守护自己。